【2023-05-25】

@暖夕酱 这些年出国留学的女生比男生要多很多,回国探亲的却要少,最愚蠢的就是家庭并不富裕,却把媚外女儿送出国留学,很大程度上相当于断绝关系

@UK-Liu:一定程度上也是因为女生较少需要为买房买车这些养家糊口的长期事务操心吧,花60万去英国镀个金增加待嫁时的筹码,未见得不是明智的选择

@whigzhou: 族群间的通婚(以及与通婚相关的人口流动)向来都是性别不对称的——弱势群体女性向优势群体流动,男性则相反

(more...)【2023-05-25】

@暖夕酱 这些年出国留学的女生比男生要多很多,回国探亲的却要少,最愚蠢的就是家庭并不富裕,却把媚外女儿送出国留学,很大程度上相当于断绝关系

@UK-Liu:一定程度上也是因为女生较少需要为买房买车这些养家糊口的长期事务操心吧,花60万去英国镀个金增加待嫁时的筹码,未见得不是明智的选择

@whigzhou: 族群间的通婚(以及与通婚相关的人口流动)向来都是性别不对称的——弱势群体女性向优势群体流动,男性则相反

(more...)【2021-09-05】

一战前的四十年多间,有一百位美国富豪的女儿嫁给了英国贵族(就像唐顿庄园的女主人那样),占同期英国贵族婚姻的10%,带去了大笔嫁妆,

这几十年也是作为贵族主要资产的土地相对于其他资产价值大幅跌落的时期,

附图显示了1700-1900年间英国贵族结婚对象的家庭背景,红线:土地贵族,蓝:外国人,灰:本国商人,绿线是同期小麦实际价格指数,

见:Mark Taylor - The Downton Abbey effect: British aristocratic matches with American business heiresses in the late 19th century

见:Mark Taylor - The Downton Abbey effect: British aristocratic matches with American business heiresses in the late 19th century【2021-05-03】

@葛晓非 日本的男人,尤其是上班族,想不开的才结婚。一旦结婚,工资全部上交,老婆发午餐费,大概一顿饭一千日元。其他钱就成了家用。男人想喝酒,就不吃午饭,攒十天出去喝一次。老婆呢?拿着男人的工资,买化妆品,男人走后化的美美的,中午和朋友喝咖啡,吃饭,聊天。晚上在超市买点成品,回家最多做一个菜,应付下班回家的男人。生了孩子会有几年带孩子,孩子大点又这样,等男人退休了,拿到退休金,再加上自己多年来攒的小私房,直接离婚走人。……

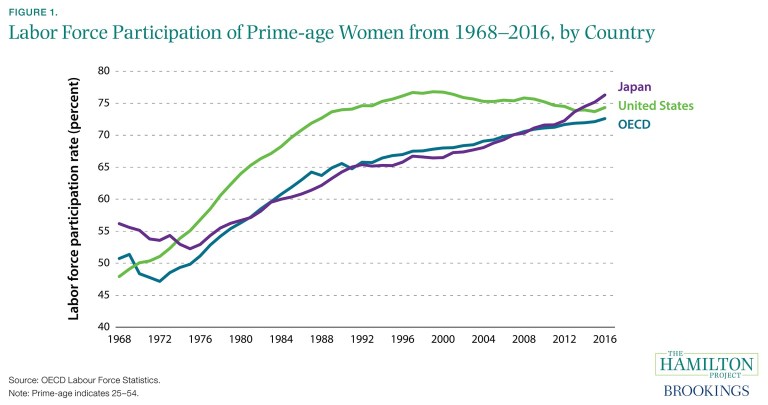

@whigzhou: 这种随机观察心得有多不靠谱,只要看一个数字就知道了:日本女性劳动参与率超过70%,OECD最高,家庭主妇早已不是主流

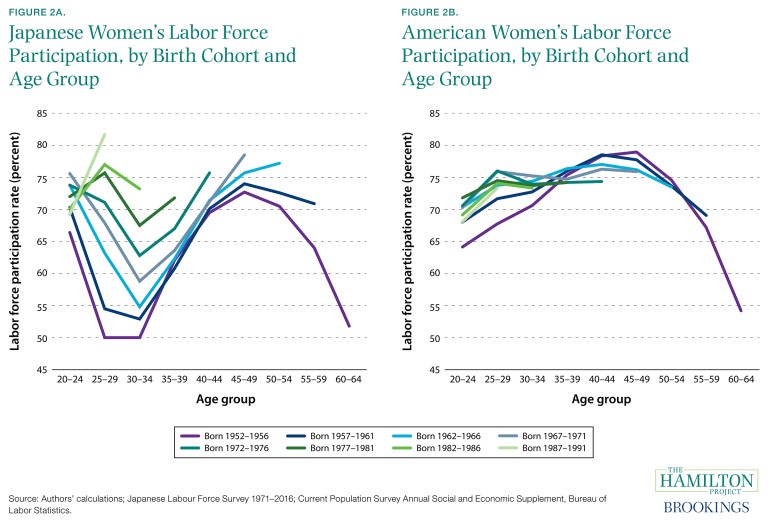

@whigzhou: 图2的日美对照非常说明问题,男人挣钱女人顾家的传统模式,在战后半个世纪中确实很流行,可是,至少75/80/90后,已经不是主流模式了,

话说回来,前面那个原帖的观察确实关涉到了一个问题:

1)如今的日本女性对接受旧模式的开价越来越高了,

2)不少日本男人仍然将旧模式视为理想,但承担不起女方的高开价,只好不结婚,

@加美少女:直觉上感觉没这么高,查了一下,世界劳工组织的2019年数据是53.3%,70%这个数据是出自哪里没查到。

@whigzhou: 你查到的可能是总数,我说的是盛年(prime age,25-54岁)劳动参与率,(more...)

@whigzhou: 图2的日美对照非常说明问题,男人挣钱女人顾家的传统模式,在战后半个世纪中确实很流行,可是,至少75/80/90后,已经不是主流模式了,

话说回来,前面那个原帖的观察确实关涉到了一个问题:

1)如今的日本女性对接受旧模式的开价越来越高了,

2)不少日本男人仍然将旧模式视为理想,但承担不起女方的高开价,只好不结婚,

@加美少女:直觉上感觉没这么高,查了一下,世界劳工组织的2019年数据是53.3%,70%这个数据是出自哪里没查到。

@whigzhou: 你查到的可能是总数,我说的是盛年(prime age,25-54岁)劳动参与率,这是与婚姻问题最相关的年龄段

@whigzhou: 日本当前的低结婚率/低生育率,在机理上和西方的十分不同,它在相当程度上是文化保守主义的结果,是对传统婚姻家庭模式的理想与现实经济状况的不相容所造成,除了前面的图2,下面这张图也构成了强烈对照,日本的婚外生育率与西方相比几乎可以忽略不计

@whigzhou: 图2的日美对照非常说明问题,男人挣钱女人顾家的传统模式,在战后半个世纪中确实很流行,可是,至少75/80/90后,已经不是主流模式了,

话说回来,前面那个原帖的观察确实关涉到了一个问题:

1)如今的日本女性对接受旧模式的开价越来越高了,

2)不少日本男人仍然将旧模式视为理想,但承担不起女方的高开价,只好不结婚,

@加美少女:直觉上感觉没这么高,查了一下,世界劳工组织的2019年数据是53.3%,70%这个数据是出自哪里没查到。

@whigzhou: 你查到的可能是总数,我说的是盛年(prime age,25-54岁)劳动参与率,这是与婚姻问题最相关的年龄段

@whigzhou: 日本当前的低结婚率/低生育率,在机理上和西方的十分不同,它在相当程度上是文化保守主义的结果,是对传统婚姻家庭模式的理想与现实经济状况的不相容所造成,除了前面的图2,下面这张图也构成了强烈对照,日本的婚外生育率与西方相比几乎可以忽略不计

@whigzhou: 所以日本的婚内生育率并不算太低,2.1,总和生育率低只有1.4几是被结婚率拉低了,这跟中世纪晚期/近代早期的英格兰有点像,当时英格兰约1/5女性不婚不育,而结了婚的就开足马力生

@whigzhou: 所以日本的婚内生育率并不算太低,2.1,总和生育率低只有1.4几是被结婚率拉低了,这跟中世纪晚期/近代早期的英格兰有点像,当时英格兰约1/5女性不婚不育,而结了婚的就开足马力生

【2021-01-23】

历史学家为了从有限史料中榨出一点点信息真是绞尽脑汁,前现代英格兰保存最完整的史料是洗礼、婚姻和遗嘱记录,所以各路史家都拼命从中淘数据,Kussmaul 注意到,以谷物耕种为主的地区,结婚高峰在收获后的八月,而以畜牧为主的地区,结婚高峰在春季产仔高峰之后,基于这一特征,他发现,17世纪英格兰农业的地区专业化程度明显高于16世纪,非常聪明的方法(引文摘自:Mark Overton: Agricultural Revolution in England, p.103)

【2021-01-19】

头生为女儿的夫妻的离婚率比头生为儿子的夫妻略高,这个现象社会学家早就知道,不过以往他们要么不予重视(因为效应确实很小,大概只差0.3个百分点),要么把注意力放在对儿子的偏爱上,比如急于想要儿子的丈夫因失望而与妻子生怨,或另谋他途,但这条解释路线一直没走通,

最近有人重新捡起了这个问题,他引入了一个新的分析维度,按孩子年龄逐年统计离婚率,发现,当孩子处于青春期时,上述效应大幅提升,孩子15岁时达到峰值,此时女孩父母的离婚率比男孩父母高出了近10%(如图),这就很显著了,作者(@JanKabatek)认为,原因可能是青春期特有的管教分歧

【2019-10-20】

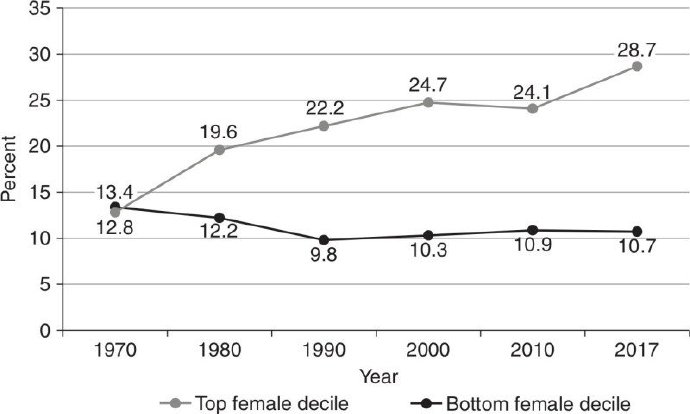

我觉得女性劳动参与率提高会降低阶层流动性,因为假如男性预期未来妻子是家庭妇女,择偶时就不会太在意其教育程度和潜在工资水平,反之,则会在这方面更assortative,从而提高阶层内婚比例,如图所示,工资收入Top10%的男性的配偶的工资收入也在Top10%里的比例自70年代以来一直在上升,同期女性劳动参与率也在提高,来源:How Assortative Mating Is Driving Income Inequality by Branko Milanovic

【2017-10-10】

下午课上分组讨论婚姻话题,不出意料,焦点很快汇聚到当下正热门的同性婚姻上,同样不出意料,nayster在我的新移民同学中占压倒多数(除了香港同学表示不在乎,日本同学的意见没听到),为避免讨论变成异口同声宣示倾诉,我主要扮演倾听者、提问者和质疑者的角色,结果就不幸被认定为yesster了。

不过我确实不太接受nayster们最常提到的那些理由,我不相信同婚合法化会危及传统婚姻,传统婚姻是在衰弱,但和同性恋或同婚都没什么关系。

『会con(more...)

性别分工与夫妻合作或许是人类最古老的分工合作形式,而家庭则是人类最普遍也最古老的组织,即便在结构最简单、文化最简陋的社会,比如几十人一伙的狩猎采集游团,没有其他任何组织形式,但也都有家庭存在。

如果说婚姻是男女为合作养育孩子而订立的契约,那么家庭就是实现合作目标而建立的企业;诚然,家庭一旦存在,便会被赋予更多的价值和意义,也会承担起更多社会功能,正如人们最初为实现某种商业目的而建立的企业,一旦存在,也会发展出专业精神、职业伦理、同事情谊和企业文化,然而这些都不能否认,养育任务才是家庭的存在基础。

认识到这一点,可以让我们更好的理解家庭所面临的种种问题,以及当前正在发生的婚姻与家庭变迁;比如所谓七年之痒和中年危机,大都发生在孩子上学、育儿负担高峰过去之后,而出现这样的负担落差,只是因为现代人多将生育集中在婚后头几年内,而(more...)

作为有性繁殖生物,两性关系自然对人类有着头等重要性;和其他有性生物一样,过去的觅偶策略(mating strategies)在很大程度上造就了今天的我们,它在我们的身体、心理和文化上都留下了深刻烙印,许多习俗和制度元素也都是实施这些策略的结果,这是一个重要且富有启发却往往被忽视的事实。

用生物学眼光看,这种烙印比比皆是:睾丸重量显示男性间的精子战争曾相当激烈,永久性乳房则显示男性也曾有机会挑剔配偶,发情期和性肿胀的消失表明,我们祖先迫切需要某种机制将夫妻天天栓在一起,大量分布的性敏感区似乎也是为了配合这一需要,其尺寸在灵长类中傲视群雄的阴茎,或许暗示了男性在求偶中曾广泛使用强迫手段的历史……

当我们把目光转向文化时,性策略的痕迹同样明显:我们有许多发达的第二性征,也努力装扮自己以求吸引异性,同时却又用衣物遮掩最具性刺(more...)

超越邓巴数#4:婚姻粘结剂

辉格

2015年9月29日

通过组织宗族和强化父权而扩展父系继嗣群,终究会因亲缘渐疏和协调成本剧增而遭遇极限,西非约鲁巴宗族社区和华南众多单姓村显示了,其规模最多比狩猎采集游团高出一两个数量级(几百到几千人),若要组织起更大型社会,便需要借助各种社会粘结剂,将多个父系群联合成单一政治结构,而婚姻是最古老也最常见的粘结剂。

婚姻的粘结作用,在前定居社会便已存在,列维-斯特劳斯发现,相邻的若干继嗣群之间建立固定通婚关系,以交表婚之类的形式相互交换女性,是初民社会的普遍做法;持久通婚维系了群体间血缘纽带,促进语言上的融合,共享文化元素,让双方更容易结盟共同对抗其他群体,即便发生冲突也比较容易协商停战,所有这些,都有助于它们建立更高一级的政治共同体。

此类固定结对通婚关系广泛存在于澳洲土著和北美印第安人中,其最显著特点是,它是群体本位而非个体本位的,缺乏定居者所熟悉的从个体出发的各种亲属称谓,有关亲属关系的词汇,所指称的都是按继嗣群(或曰氏族,常由图腾标识)、性别和辈份三个维度所划分出的一个组别,婚姻必须发生在两个特定组别之间。(值得留意的是:这种模式常被错误的称为“群婚制”,实际上,其中每桩婚姻都发生在男女个体之间,并非群婚。)

典型的做法是,两个父系群结对通婚,澳洲西北阿纳姆地的雍古人(Yolngu),20个氏族分为两个被人类学家称为半偶族(moiety)的组,每个半偶族的女性只能嫁到另一个半偶族;这确保了夫妻双方的血缘不会比一级表亲更近;周人姬姓与姜姓的持续频繁通婚,或许也是此类安排的延续;不那么系统化的交表婚则更为普遍,几乎见于所有古代社会。

以此为基础,还发展出了更复杂的结对安排,比如西澳的马图苏利纳人(Martuthunira)采用一种双(more...)

多布人没我们这么好;他们凶恶,他们是食人族!我们来多布时,十分害怕。他们会杀死我们。但看到我们吐出施过法术的姜汁,他们的头脑改变了。他们放下矛枪,友善的招待我们。当拜访船队接近对方岛屿时,他们反复念诵类似这样的咒语:

尔之凶恶消失,消失,噢,多布男人! 尔之矛枪消失,消失,噢,多布男人! 尔之战争油彩消失,消失,噢,多布男人! ……另一个故事则说明了在这种恐惧氛围中,拥有库拉伙伴的价值:一个叫Kaypoyla男人,航行中搁浅于一个陌生岛屿,同伴全部被杀死吃掉,他被留作下一顿美餐,夜晚侥幸逃出,流落至另一岛上,次日醒来发现自己被一群人围着,幸运的是,其中一位是他的库拉伙伴,于是被送回了家。 在特罗布里恩,一位酋长的地位很大程度上体现在众多妻子(常多达十几个)带给他的庞大姻亲网络上,通过与妻子兄弟的互惠交换,常积累起显示其权势的巨大甘薯库存,姻亲网络也让他在库拉圈中地位显赫,普通人一般只有几位库拉伙伴,而酋长则有上百位;人类学家蒂莫西·厄尔([[Timothy Earle]])也发现,在部落向酋邦的发展过程中,酋长们建立其权势地位的手段之一,便是通过精心安排婚姻来建立姻亲网络。 对于社会结构来说,重要的是,姻亲关系的上述作用,被宗族组织和父权成倍放大了,并且反过来强化了后两者;若没有紧密的宗族关系,一位男性从一桩婚姻中得到的姻亲就十分有限,岳父加上妻子的兄弟,但宗族的存在使得婚姻不仅是一对男女的联合,也是两个家族的联合,随着繁复婚姻仪式的逐步推进,双方众多成员的关系全面重组,并在此后的周期性节庆聚宴上得到反复强化,这也是为何在具有宗族组织的社会中,婚姻和生育仪式发展得那么繁杂隆重。 类似的,假如没有强父权,男性从婚姻中得到的姻亲数量,便主要取决于妻子数量,而在高度平等主义的前定居社会,多妻较少见,而且妻子数较平均(但也有例外,比如澳洲,但那里的高多妻率同样伴随着强父权和老人政治),但父权改变了姻亲性质,在控制了子女婚姻之后,长辈取代结婚者本人而成为姻亲关系的主导者,这样一来,一位男性能够主动建立并从中获益的姻亲关系,便大大增加了。 宗族和父权不仅拓展了个人发展姻亲的潜力,而且拉大了个体之间和家族支系之间社会地位的不均等;在游团一级的小型简单社会中,尽管个体境遇和生活成就也有着巨大差异,但这差异主要表现为后代数量,很少能积累起可以传给后代的资源,而现在,由于宗族使得姻亲关系成为两个家族的广泛结合,因而这一关系网成了家族支系的集体资产,而同时,由长辈安排子女婚姻,使得这一资产具有了可遗传性,这就好比现代家族企业在晚辈接班时,长辈会把整个商业关系网络连同有形资产一起传给他。 借助长辈所积累的资源,成功者的后辈从人生起步时便取得了竞争优势,这便构成了一种正反馈,使得父系群中发达的支系愈加发达,最终在群体内形成地位分化;这一分化也将自动克服我在上一篇中指出的父系群扩张所面临的一个障碍:当家长联盟向更高层次发展时,由于共祖已不在世,由谁来代表更高级支系?很明显,拥有压倒性权势的支系家长更有机会成为族长。 当若干相邻群体皆发生地位分化之后,权势家庭之间便倾向于相互通婚,并逐渐形成一个上层姻亲网络;这个圈子将带给其成员众多优势:从事甚至垄断跨群体的长距离贸易,在冲突中获得权势姻亲的襄助,影响联盟关系使其有利于自己;经过代代相袭,权势强弱不再只是个人境遇的差别,而成了固有地位,权势者逐渐成为固化成一个贵族阶层。 和族长联盟一样,权势姻亲联盟也可将若干群体连结为一个政治共同体,但效果更好;由于血缘随代际更替而逐渐疏远,单系群不可避免处于持续的分支裂变之中,成吉思汗的儿子们还能紧密合作,孙子辈就开始分裂,但还勉强能召集起忽里勒台,到第四代就形同陌路了;相反,姻亲关系则可以每代刷新,保持亲缘距离不变。 阿兹特克的事例很好的演示了,姻亲联盟在维系一个大型共同体时是如何起作用的;阿兹特克由数百个城邦组成,其中三个强势城邦联合成为霸主,垄断城邦间贸易,并向各邦索取贡赋,国王一般与友邦王室通婚,并通常将其正妻所生嫡女嫁给友邦王族或本邦高级贵族,而将庶女嫁给较低级贵族或有权势的家族首领,类似的,贵族在本邦同侪中通婚,也将庶女嫁给有权势平民,或战功卓著的武士,相比之下,下层平民的婚姻则限于所居住社区,每个社区由若干家族构成内婚群。 这样,在社会结构的每个层次上,国王或贵族通过正妻和嫡子女的婚姻而构建了一个维持该层次统治阶层的横向姻亲联盟,而通过庶妻和庶子女的婚姻则构建了一个纵向姻亲网络,将其合作关系和控制力向下延伸,如此便搭建起一个组织紧密的多层次政治结构,其中每个层次上的姻亲网络有着不同的覆盖范围,因而其合作圈规模皆可限于邓巴数之下。 类似景象在前现代欧洲也可看到,王室在全欧洲联姻,贵族在整个王国通婚,而普通人的婚嫁对象则很少越出邻近几个镇区;得益于阶层分化,婚姻为多层社会同时提供了横向和纵向的粘结纽带,然而,高级政治结构在创造出文明社会之前,许多功能仍有待开发,也还需要其他粘结剂,我会在后面的文章里逐一考察。

The Goldilocks Theory of Marriage

婚姻中的“金发姑娘理论”

作者:Jordan Weissmann @ 2015-7-16

译者:ShawnLai

校对:带菜刀的诗人

来源:Slate杂志,http://www.slate.com/blogs/moneybox/2015/07/16/getting_married_late_increases_your_chance_of_a_divorce.html

Conventional wisdom, and many years of social science, have long said that the longer people wait to get married, the less likely they are to get divorced. There are obvious reasons why. With age, people mature, finish school, and settle into careers, which gives them the emotional and financial wherewithal to manage lifelong romantic commitments. The more we settle into ourselves, the theory goes, the better we are at settling down with others.

传统观点和多年来的社会科学界一直都认为,人们结婚越晚,越不容易离婚。道理很明显,随着年龄增长,人们的人格得以成熟,学业得以完成,事业得以稳定,这些条件为做出情感上、经济上的终生承诺提供了资本。根据这种理论,我们自己越安定,就越擅于成家立业。

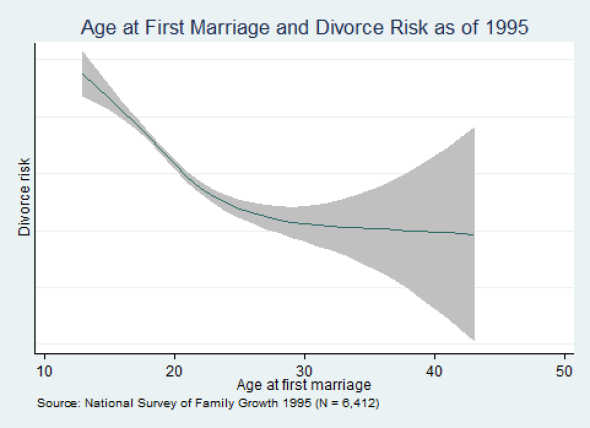

A new analysis by Nicholas Wolfinger, a sociologist at the University of Utah, challenges that idea a bit. Using data from the National Survey of Family Growth, he finds that today, divorce risk declines for people who wait until their late 20s and early 30s to get married. But it rises again for those who delay walking down the aisle until their late 30s.

来自犹他大学(University of Utah)的社会学家Nicholas Wolfinger的一项新研究,对上述观点提出了挑战。根据国家家庭成长调查(National Survey of Family Growth)的数据,他发现,如今,对于等到三十来岁再结婚的人来说,离婚风险是下降的,但如果推迟到年近40岁才步入婚姻殿堂,离婚风险会再次升高。

Again, this seems to be a new phenomenon. Wolfinger finds that during the mid-1990s, the odds of(more...)

The Goldilocks Theory of Marriage 婚姻中的“金发姑娘理论”

作者:Jordan Weissmann @ 2015-7-16 译者:ShawnLai 校对:带菜刀的诗人 来源:Slate杂志,http://www.slate.com/blogs/moneybox/2015/07/16/getting_married_late_increases_your_chance_of_a_divorce.html

Conventional wisdom, and many years of social science, have long said that the longer people wait to get married, the less likely they are to get divorced. There are obvious reasons why. With age, people mature, finish school, and settle into careers, which gives them the emotional and financial wherewithal to manage lifelong romantic commitments. The more we settle into ourselves, the theory goes, the better we are at settling down with others.

传统观点和多年来的社会科学界一直都认为,人们结婚越晚,越不容易离婚。道理很明显,随着年龄增长,人们的人格得以成熟,学业得以完成,事业得以稳定,这些条件为做出情感上、经济上的终生承诺提供了资本。根据这种理论,我们自己越安定,就越擅于成家立业。

A new analysis by Nicholas Wolfinger, a sociologist at the University of Utah, challenges that idea a bit. Using data from the National Survey of Family Growth, he finds that today, divorce risk declines for people who wait until their late 20s and early 30s to get married. But it rises again for those who delay walking down the aisle until their late 30s.

来自犹他大学(University of Utah)的社会学家Nicholas Wolfinger的一项新研究,对上述观点提出了挑战。根据国家家庭成长调查(National Survey of Family Growth)的数据,他发现,如今,对于等到三十来岁再结婚的人来说,离婚风险是下降的,但如果推迟到年近40岁才步入婚姻殿堂,离婚风险会再次升高。

Again, this seems to be a new phenomenon. Wolfinger finds that during the mid-1990s, the odds of getting divorced continued declining the longer individuals held off on their first marriage. (For our purposes, just pay attention to the blue trend line. The gray shaded areas represent what are known as confidence intervals.)

Wolfinger的另一发现发现似乎也是个新现象。1990年代中期,首次结婚年龄越大的人,他们的离婚概率就越低。(出于本文目的,只要关注蓝线就可以了,灰色阴影区域是置信区间)

But now, the trend is u-shaped. “My data analysis shows that prior to age 32 or so, each additional year of age at marriage reduces the odds of divorce by 11 percent,” he writes. “However, after that the odds of divorce increase by 5 percent per year.” Call it the Goldilocks theory of marriage: Getting married too early is risky, but so is getting married too late. Your late 20s and early 30s are just right.

But now, the trend is u-shaped. “My data analysis shows that prior to age 32 or so, each additional year of age at marriage reduces the odds of divorce by 11 percent,” he writes. “However, after that the odds of divorce increase by 5 percent per year.” Call it the Goldilocks theory of marriage: Getting married too early is risky, but so is getting married too late. Your late 20s and early 30s are just right.

但是现在,这个趋势是U型的。 “我的数据分析显示,32岁左右之前,年龄每增加一岁,离婚的风险就会降低11%。”他写道,“然而在此之后,离婚风险就会每年增加5%。”我把它称为婚姻中的金发姑娘理论:结婚太早风险很高,但是结婚太晚也一样。三十来岁刚刚好。【编注:金发姑娘理论指地球位于不近不远刚好适合的轨道,“金发姑娘”典出儿童故事《三只小熊》:主人公金发姑娘发现小熊家的一样三份的东西中,总有一份偏于一端,一份偏于另一端,而一份刚刚好。】

How come? Wolfinger isn't sure. But controlling the data for demographic and personal characteristics such as race, education, religion, sexual history, family background, or the size of the cities survey takers lived in didn't change the results, suggesting none of those factors could explain it.

How come? Wolfinger isn't sure. But controlling the data for demographic and personal characteristics such as race, education, religion, sexual history, family background, or the size of the cities survey takers lived in didn't change the results, suggesting none of those factors could explain it.

为什么会这样?Wolfinger也不确定。但是,在控制了诸如种族、教育、宗教、性经历、家庭背景、调查对象所在的城市规模等人口和个人特征之后,结果没有改变,说明以上因素不能解释这个现象。

Ultimately, the professor suspects that there's a lot of self-selection at play: The sorts of people who wait a very long time to say "I do" just might not really be the marrying types, whether they realize it or not. Or, even if they are, their dating pool might have been whittled down to people who aren't.

最终,Wolfinger教授怀疑这是自我选择的作用:那些拖了很长时间才结婚的人,无论自己是否意识到,晚婚的他们也许根本就不适合步入婚姻殿堂。或者,即使他们自己是适合结婚的人,他们约会对象的范围也收窄到那些不适合结婚的人了。

But that would explain today's pattern, not the change we've seen since the turn of the century. And the reason behind that shift is also mysterious. "This is the $64,000 question," he told me. "I honestly don’t have a great explanation. What I know for certain is it has happened."

但是这个说法只解释了今天的情况,而没有解释这个世纪以来发生的变化。这些变化背后的原因依然是谜。“这是一个‘64,000美元难题( $64,000 question)’”【译注:这是1955年CBS推出的一档高额奖金电视问答节目】,Wolfinger教授说,“我真的没有好的解释,我唯一能确认的是,这样的事的确发生了。”

Jordan Weissmann is Slate's senior business and economics correspondent. Jordan Weissmann是Slate杂志的资深商业与经济学通讯记者。

(编辑:辉格@whigzhou) *注:本译文未经原作者授权,本站对原文不持有也不主张任何权利,如果你恰好对原文拥有权益并希望我们移除相关内容,请私信联系,我们会立即作出响应。——海德沙龙·翻译组,致力于将英文世界的好文章搬进中文世界——

【2015-05-23】

@我讲旧常识: 同性婚姻是否 “合法” 的问题也就两种思路。认为婚姻仅是法律事件,同性婚姻并没有对异性恋产生暴力/经济危害,没有什么理由不合法。如果你认为 “婚姻” 不仅是法律契约,而是宗教传统,那么唯一自洽的结论也就是根据政教分离原则法律没资格规定婚姻。

@whigzhou: 前半句不同意

@whigzhou: 假如婚姻契约的内容都是双方个别议定的,那是没什么好争,但婚姻契约是一种典型的俗成契约(conventional contract),其条款涵盖的责任非常广泛,而这些条款通常不是个别议定的,而是俗成的、默会的,这样,司法系统便需要辨明一项特定的关系是(more...)

最近渣浪神经病频发,越来越不堪其扰,以后我还是多写博客少发微博吧。

【2014-11-18】

@冯学荣说: 我发表了文章 http://t.cn/Rzh5QYw

@局外人c的空间 光棍多,在马尔萨斯陷阱中是应有之义,所谓低水平均衡吧。那么,作为一种胡扯,我能不能接着推理:光棍多的社会,应该有更多的妇女从事性产业,也应该有更多的妇女作二房之类?就是说,一夫多妻与多光棍现象应该同时出现才合理?请教@whigzhou

@whigzhou: 嗯嗯,人口压力降低生育资源价值,从而削弱对女儿的偏好,确有增加光棍的效果,而大量光棍对性产业的需求将更多女性拉出婚姻市场,更增加光棍,这一正反馈效果好像也说的通

真的有过母系社会阶段吗?

辉格

2014年9月8日

【母系神话】

基于意识形态而编写的官方历史教科书,曾在几代人中造成了对历史的大规模错误认知,比如许多人相信,历史上曾经有过一个普遍以奴隶制为社会经济基础的时代,甚而认为奴隶制是社会制度演变的必经阶段,许多人也相信,在开始近代化之前的两千多年里,中国始终是个封建社会。

这些认识,由于和已知历史事实背谬的实在太远,在学界已没多少影响,如今虽还在流传,但也只是作为一种标签,用来展示其知识来源被局限于官方教科书而已;然而还有一个谬误,即便在学界,即便在知识来源没那么狭隘的人群中,仍有相当影响,那就是“母系阶段论”,即认为早期人类社会普遍采用从妻居(matrilocal residence)模式,按母系组成血缘群体。

事实上民族志调查显示,多数(3/4以上)传统社会采用父系制(即实行从夫居(patrilocal residence),并按父系组成血缘群体),而且并不存在社会结构越简单原始,越可能采用母系制的倾向,比如澳洲和新几内亚土著的社会形态相当原始,且与主要文明长期隔绝,但也都采用父系制;没有证据表明,人类早期曾有过一个普遍采用母系制的阶段。

相反,压倒性的证据显示,在直到现代之前的整个人类历史上,父系制始终是主流和常态,母系制只是特殊条件下的例外,父系制的历史甚至可以追溯到人类与黑猩猩的共同祖先,因为黑猩猩、倭黑猩猩、乃至亲缘更远的大猩猩,都是从夫居的;除了民族志材料,对晚期南猿和尼安德特人的化石同位素分析也显示,这两个社会很可能都是从夫居的。

【神话的由来】

那么,这个母系神话是怎么来的,为何它比其他神话有着更持久的生命力?答案看来要从政治和意识形态上去找。

最初提出母系阶段论的是瑞士学者约翰·巴霍芬(Johann Bachofen),在1861年出版的一本书中,他根据从希腊神话和古代传说中搜罗出的一些线索,比如亚马逊女战士和普遍存在的女性生殖崇拜,认为早期社会不仅是母系的,还是母权的;他还不甘落伍的配合维多利亚时代流行的社会进步观,提出了一种阶梯式社会进化理论,按女权男权的此消彼长,将社会史划分成了四个阶段。

巴霍芬的著作适时启发了恰好正在研究亲属关系的美国人类学家路易斯·摩根(Lewis Morgan),由于摩根接触过的易洛魁社会恰好是母系制的,所以很快被巴氏的理论所吸引,并与他建立了通信关系;此后在1877年出版的《古代社会》里,摩根很大程度上采纳了巴氏的观点,将他所了解的易洛魁母系制一般化为早期社会普遍经历的“母系氏族阶段”。

和巴霍芬相比,摩根是更严肃的人类学家,他做过一些田野调查(但不是对易洛魁),所用材料也更具实证价值,但他的系统性信息来源主要是语言学材料,从中推断婚姻与亲属制度的可信度并不高,最大的问题是,和那个时代喜欢构造宏大体系的博学家一样,他的阶梯式社会进化理论同样是以想当然的猜测为主。

摩根之所以认为存在一个母系阶段,是基于这样一种轻率推导:早期人类是乱交的,没有固定配偶关系,因而不知其父只知其母,也难以防止近亲交配,所以最初的血缘群体(即氏族或胞族)只能按母系组成,所以早期社会必定基于母系制的。

这里存在两个误解:首先,防止一级近亲(兄妹、父女和母子)交配无须以固定配偶为前提,只须实行外婚制(exogamy)和从夫(或从妻)居即可,也就是遵循这样三条原则:不和与自己出生于同一群体的异性交配,性成熟后离开出生群体并加入其他群体,不与性伙伴的子女交配;许多动物正是通过这种方式避免近亲交配的。

第二个误解是:组成父系氏族无须以父子关系可辨认为前提,只须实行外婚制和从夫居、并且兄弟关系可辨认即可;比如从若干同母兄弟开始,每一代所有女儿都离开,并接纳来自其他群体的女性,便可确保群体男性成员始终拥有共同的父系祖先;实际上,黑猩猩正是通过这样的安排组成了父系氏族,尽管它们没有固定配偶,也不知有父。

巴霍芬和摩根所犯的另一个错误,是制造了母系制和母权制( 标签:

婚姻生意是怎么做的?

辉格

2014年7月6日

常有人将合作办企业这样的长期商业伙伴关系比作婚姻,其实反过来说可能更贴切:婚姻就是一种投资,组建家庭就是创办企业,若从投资和经营的角度,我们或许更容易看清各大文化中形形色色的婚姻模式和习俗规范,也能在这个社会条件剧烈变动的时代,更好的理解和适应婚姻关系的变迁。

【核心产品】

婚姻的核心产品自然是孩子,或许有人会质疑:家庭不是也创造了夫妻感情、性满足和安全感吗?这没错,可是一家汽车制造企业也会创造同事情谊、工作成就感、群体归属感,甚至孕育一支优秀的足球队,但这些都只能算副产品,汽车才是其核心产品。

所以一旦合作抚养孩子的需求不再迫切——这或是因为单身女性独力抚养孩子变得容易了,或是因为政府通过福利制度接管了大部分抚养责任——婚姻制度便很快开始瓦解,这正是过去四十年发生在欧美尤其是北欧国家的情况。

婚外生育的比例,在美国从1980年的18%上升到了2008年的40%,北欧已普遍超过55%,头胎更高达80%,同时期,美国的结婚率也相应的从15.9‰降至10.6‰,欧洲更已低至6.5‰,越来越多的人不再生活于婚姻之中。

【由谁出资?】

现代婚姻的投资者通常是夫妻双方,但传统婚姻情况更加多样,要看用于组建家庭和抚养孩子的关键资源掌握在谁手里,这些资源包括女性生育能力、生活资料、社会关系和安全条件,在家长权威和家族组织强大的社会,这些资源往往由家长控制,包括对女孩的人身控制。

此时家长才是投资者,交易发生在双方家长所代表的两个家族之间,也就是常说的包办婚姻(arranged marriage);在包办婚姻中,夫妻的意志和能力并不重要,而且他们在这方面越弱小,家长越容易加以控制,所以包办婚姻常倾向于低龄化,童婚亦不少见。

而在家长控制较弱的个人主义社会,比如中世纪英格兰,婚姻更多是两位独立成年人之间的事情,尤其是男方,必须先在社会站稳脚跟,拥有一份产业和足以养家的稳定收入之后,才有机会娶妻成家;那些在长子继承制下无望继承主要家产也未能从父母那里得到足够现金资助的幼子们,往往要经历多年奋斗才能如愿。

许多没这能力的男性只能长期单身甚至终身未娶,或者干脆早早放弃努力遁入修道院,又因为单妻制,许多迟迟等不到合格夫君的女性,也只好保持单身或者做尼姑;倒是那些已经有份产业的寡妇颇受欢迎,特别是身为女继承人的寡妇,比如亨利二世就娶了比他大11岁的著名寡妇埃莉诺,后者作为长女继承了阿基坦公爵领地。

所以,当时英格兰和其他西北欧社会的晚婚、单身和不生育的比例,皆大大高出我们熟悉的东亚社会。

【新部门还是新企业?】

在现代社会,结婚意味着建立新家庭,也就是开办新企业,然而,这种被人类学家称为新居制(neolocal residence)的方式,在多数传统社会反倒是特例,结婚通常只是为既有大家庭增添了一个分支,相当于大公司投资建了新工厂。

多数情况下,新娘会搬进男方大家庭住,这叫从夫居(patrilocal residence),少数社会是从妇居((more...)