【2023-10-09】

@whigzhou: 近些年涌向欧美的偷渡狂潮,和众多穷国的生育率迅猛下滑,这两个现象背后其实是同一个力量在推动,那就是智能手机和社交媒体,

富裕国家的消费内容、生活方式和生存状态,如此真切生动鲜活实时的呈现在眼前,原本尚可将就的生活,突然变得无法忍受了,

近几年穷国生育率的下滑速度,远比发达社会当初的人口转型迅猛的多,启动条件也完全不同,传统人口模型中的解释因子差不多已完全失效(more...)

【2023-10-09】

@whigzhou: 近些年涌向欧美的偷渡狂潮,和众多穷国的生育率迅猛下滑,这两个现象背后其实是同一个力量在推动,那就是智能手机和社交媒体,

富裕国家的消费内容、生活方式和生存状态,如此真切生动鲜活实时的呈现在眼前,原本尚可将就的生活,突然变得无法忍受了,

近几年穷国生育率的下滑速度,远比发达社会当初的人口转型迅猛的多,启动条件也完全不同,传统人口模型中的解释因子差不多已完全失效(more...)

【2023-08-10】

@whigzhou: 對當代東亞的超低生育率,我曾想到過一種可能的解釋,認爲那可能是寄居蟹效應的一種表現,意思是,歷史上東亞文化高度鼓勵生育,而這種文化的持久作用部分替代了個人的生育本能,讓那些本能上生育傾向不强的人事實上也留下了足夠多的後代(如若沒有這樣的文化壓力,這些人留下的後代原本會少得多),結果是,當迅猛的文化變遷突然解除了這一外部壓力之後,生育率便急劇降低。

最近我開始考慮另一種可能的解釋(與第一(more...)

【2022-06-26】

@whigzhou: 昨天我贴了《上帝的新牧场》第三章,其中有个难点,就是我的马尔萨斯弹簧理论,我用第一节又把它重新解释了一遍,我已经不记得这是第几遍了,但我估计,多数读者还是无法理解,这很正常,因为依我的阅读经历,这可能是整个经济史领域中最困难的一个理论点,我还从来没见过经济史家中有人真正弄懂过这一道理,

@whigzhou: 又想了想,可能这么表达更容易简洁易懂:剩余不是生产出来的,而是占有出来的,当一(more...)

【2019-09-06】

@whigzhou: 发现一件有意思的事情,所谓战后婴儿潮,其实仅限于战胜国,英法美澳的生育率都大幅反弹到了19世纪末或20世纪初的水平,也就是逆转了进步时代、一战和大萧条这三件生育率大杀器的效果总和,可以说非常惊人,而德国仅有小幅反弹,意大利则几乎没有战后高峰。

@帕卡莉莎:日本也有。团块世代就是婴儿潮的产物

@whigzhou: 没有,1)日本战前生育率是4.5,还没完成人口转型,所以我没放进来比较,2)日(more...)

【2019-03-30】

发完上一个帖子突然想到个问题,我写过许多有关人口的文章,其中涉及的逻辑远比前面提到的各种错误所涉及的更复杂,意识到这一点让我菊花一紧,既然那些错误如此常见,我的观点肯定被误解的更多,包括对自洽性的怀疑,特别是有关人口压力的论点,问题的严重性在于,人口理论是我整个达尔萨斯主义的基石,它要是不自洽那就全垮了,所以我还是花点力气澄清一下:

1)人口压力是所有生物与文化适应性的终极来源,也是全部文化与社会结构的存续前提,

2)在人口压力作用下,处于生存线附近的边际人口(或曰赤贫人口)的处境会很糟糕(more...)

【2019-03-30】

人口问题好像是个无节制外推、过度断言的高发区,常见的几种:

1)这么低的生育率,岂不是要亡国亡种?好像生育率不会变或永远只能朝一个方向变似的,当然,这只是最低级的一种,有些略高级,比如,

2)迄今为止人口爆炸末日论者(例如Paul Ehrlich)的判断都被证明错的离谱,所以人口多高都不是问题,根本不存在人口上限,宇宙碳原子耗尽算不算个上限?这是『朝错误者的相反方向走,无论走多远都是对的』这种常见倾向的实例(more...)

食物与人类#6:向下开拓

辉格

2018年7月19日

人类是顶级捕食者,意思是没有其他生物将人类作为经常性捕食对象和重要食物来源[1],这意味着,我们的人口规模仅受食物资源的限制,相比之下,那些既捕食其他生物,也被其他生物捕食的动物,其种群规模就既可能受食物资源限制,也可能被捕食者的种群规模所压制,究竟哪个限制构成了人口瓶颈,随具体条件而异。

人类不仅在食物链上处于顶级,还常常有能力系统性的清除同生态位下的竞争者,比如狩猎者和畜牧者常猎杀狮子和狼,主要不是为了吃它们的肉,而是要消除竞争,这就进一步将人口瓶颈转向了食物资源的稀缺性(而不是天敌或竞争者)。

而且人类还是高度机会主义的杂食动物,当人口增长导致一种食物过度稀缺时,我们就转而开发新的食物源,从而不断突破环境条件施加于人口的限制,直至所有资源都已充分利用,人口才在均衡水平附近稳定下来——当然,由瘟疫和气候变化等外部因素所造成的中短期波动在所难免。

可是,假如食物与人口的故事就这么简单,那么人口规模应该早就达到均衡水平了,而不是像过去几万年历史所展示的那样,一次又一次登上新台阶;因为指数式增长的威力极为惊人,当食物资源不构成限制时,只须小几千年,暴增的人口即可填满任何大陆,一万七千年前跨过白令地峡的移民最多不过百来人,但两三千年后便已铺满整个美洲大陆。

人类人口之所以能够持续数万年的阶梯式增长,是因为,得益于强大的认知能力和保存与传承知识的文化系统,我们始终在开发新的觅食技术,这些新技术要么让我们得以利用此前无法利用的新食源,要么提升了对旧食源的利用效率,特别是从旧石器晚期的认知革命以来,技术创新骤然加速,人类食谱也随之而大幅改变,而每次改变都将人口极限推上一个新台阶。

人口极简史(more...)

【2017-05-16】

17世纪荷兰人和英国人刚到东南亚时,遇到的当地人和他们身高差不多,男性平均约162厘米,19世纪时这个数字降到了157厘米,原因可能是人口压力导致的营养恶化和疾病增加,1600年东南亚人口约2300万,1800年约3300万,1900年增长到8000万。

重要的是,这一增长是在自来水、抽水马桶、抗生素和化肥农药普及之前发生的,所以必须从其他方面找原因,我觉得主要原因是欧洲人带来的和平(more...)

【2017-05-07】

法国在大革命之前的半个多世纪里经历了人口暴增,可在拿破仑战争之后,人口增长失去了动力,与英国和德国相比,人口减速提早了将近一个世纪(颇有点蹊跷),1871-1911年之间只增长了8.7%,同期英德分别增长了54%和60%,这大概解释了法国军队在两次大战中的疲弱表现。

【沐猿而冠·第7章·No31. 春运人潮的未来走向·后记】

根据皮尤中心2008年的一份报告[1],该年有12%的美国人更换了住所(这还是60多年来的最低值,40到60年代这个数字高达20%),截至当年,63%的成年人至少更换过一次居住城市(即只有37%从未在家乡以外居住过),其中43%在两个或更多州居住过,23%出生于美国的人认为现在所住的地方不是他“心目中的家乡(heart home)”。

中西部农业区流动性最低(54%更换过居住地),西部沿海最高(70(more...)

Nearly 1,000 People Move From Blue States to Red States Every Day. Here’s Why.

每天将近有1000人从蓝州搬到红州,这自有缘由。

作者:Stephen Moore @ 2015-10-9

译者:董慧颖

校对:沈沉(@你在何地-sxy)

来源:The Daily Signal,http://dailysignal.com/2015/10/09/nearly-1000-people-move-from-blue-states-to-red-states-every-day-heres-why/

The so-called “progressives” love to talk about how their policies will create a worker’s paradise, but then why is it that day after day, month after month, year after year, peop(more...)

——海德沙龙·翻译组,致力于将英文世界的好文章搬进中文世界——

【2016-05-17】

@黄章晋ster 你很难说,猫主席发动史无前例时,到底是因为有运动群众的偏好,还是不得已才如此。我们也可以这样说,秦始皇当年不能像东德苏联一样把所有人都纳入专政机关的监督视线之内,不是他不想这么做,而是他没有足够的社会财富可以做到这一点。 °城市化率与清洗模式的选择 http://t.cn/RqDaFh2

@whigzhou: 另一组数字也值得注意,1911年时俄罗斯帝国人口1.67亿,扣掉波兰部分大概1.55亿,此后经历各种杀戮,和1932-33大饥荒,到1936年斯大林开始大清洗时,苏联人口仍不足1.6亿,对比猫国,1948-1966年间,人口约增长50%。

@Liittma是我:说明了什么(more...)

【2016-04-26】

@人造史诗:假设一个要求信徒尽可能降低物质消费的宗教或教派在当代西方世界大规模发展,那么这个宗教或教派算不算反对当代西方世界?算不算从经济社会基础上与西方社会无法相容?

@whigzhou: 你说的就是Amish人啊,当然不算反西方,而且只要他们一直像现在这样保持和平主义,就与西方世界完全相容

@whigzhou: 实际上Amish人过去几十年的历史很好的演示了这个相容过程会如何发生,随着人口急增,土地价格上涨,多数Amish人已无法坚持传统家庭农业,但他们是和平主义者,不能去抢土地,而且按教规不能领福利,于是只好转向制造业和服务业,为此不得不接受越来越多的现代元素,今天2/3以上Amish人已经不务农了。

@whigzhou: 但这一转变不是均匀和整体的,而是以教派分裂的方式发生,每当一组新的现代元素引进来时,(more...)

权力积木#3:马尔萨斯弹簧

辉格

2015年12月21日

考古学家在判断一个社会的文明程度时,常依据这样一些线索:显著的社会地位分化,宏大工程,复杂的文字系统,精致的工艺品,以及职业分工的迹象;所有这些线索都指向一个共同点:部分社会成员脱离了生存必需品的生产,从而能够专注于其他技艺的发展,保存和积累起复杂的知识系统。

确实,文明发展的主线,便是知识系统的不断积累和膨胀,若将它比做基因组,那么各种可见的文明创造物便是表现型,正如道金斯所言,身体易朽,基因永生;但假如没有一个脱离食物生产的专业群体,知识积累便极为缓慢,并不断被遗忘和讹变所侵蚀,恰如我们在前文明社会的朴陋文化中所看到的情况。

部分成员脱离食物生产,意味着食物(以及其他生存必需品,下同)的劳动生产率超出了仅仅满足食物生产者自己生存繁衍所需的水平,超出的部分常被人类学家称为“剩余”(注:并非马克思所说的那种剩余);一个社会剩余率越高,用于支撑其文明活动的资源便越多,文明就越繁荣,这是显而易见的。

然而,在“剩余从何而来”这个问题上,却有着一种流传极为广泛的深刻误解:认为技术进步提高了劳动生产率,即单位劳动生产了更多食物,从而带来剩余;可是正如马尔萨斯所指出,技术进步确实可在短期内提高劳动生产率,但人口增长很快又会将劳动生产率拉下来,结果只是增加了人口,这一过程只须几代或十几代人即可完成。

所以,除非技术进步连续涌现,或永远存在可供拓垦的新土地,从长期看技术进步不会提高剩余率;实际上,在定居农业之前,人类也取得过许多技术进步,标枪、弓箭、石器、掘棒、渔网、陷阱,火的控制,还有团队合作与狩猎计谋,这些进步帮助人类散布全球,占据了广阔生态位,但并未带来经常性的剩余和积累,因而也没有发展出文明。

如今,越来越多的经济史家相信,工业革命之前,人类和其它动物一样,长期处于马尔萨斯陷阱(毋宁说是常态)之中,证明这一点的最佳证据是工资铁律(Iron Law of Wages):非技术工作的工资始终徘徊在生存线附近;可是,文明毕竟诞生了,那么,究竟是什么带来了剩余?很明显,必定存在某种力量,阻止人口增长到耗尽全部剩余的程度。

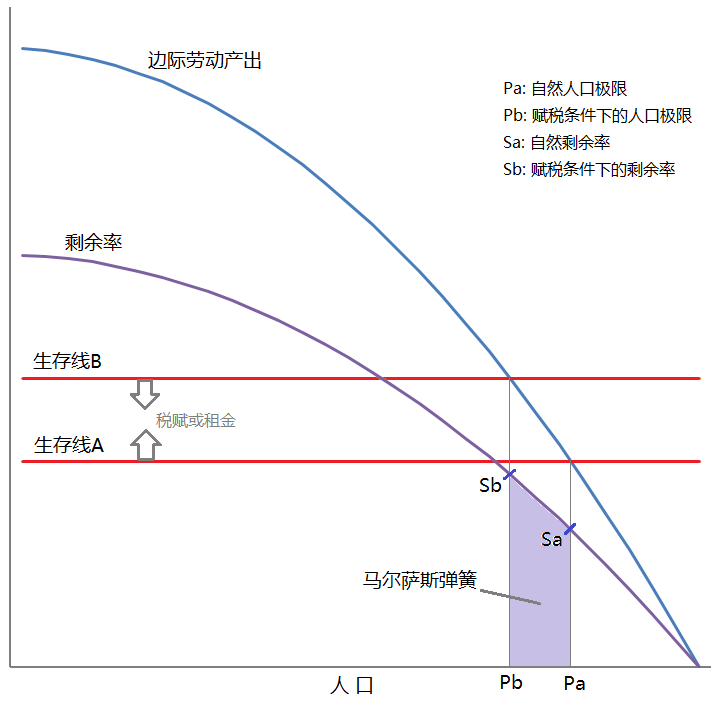

有两种力量起了这样的作用:国家权力和私人财产权;原理如下图所示:

【图1】马尔萨斯弹簧

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完(more...)

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

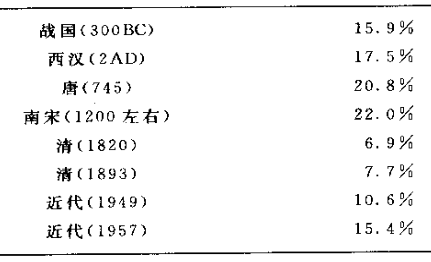

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完全可以达到15-25%。

据经济史家赵冈统计,(按两千人以上标准)战国时期城市化率达15.9%,南宋更高达22%,汉唐介于两者之间;以物质丰富度和文化多样性衡量,两宋也是中国古代文明的巅峰期,此后,随着人口压力渐增,城市化率一路下滑,到近代前夕已降至不足7%,据施坚雅测算,清代繁荣程度最高的江南,城市化率也只有7.8%。【注1】

【图2】中国若干历史时期的城市化率

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完全可以达到15-25%。

据经济史家赵冈统计,(按两千人以上标准)战国时期城市化率达15.9%,南宋更高达22%,汉唐介于两者之间;以物质丰富度和文化多样性衡量,两宋也是中国古代文明的巅峰期,此后,随着人口压力渐增,城市化率一路下滑,到近代前夕已降至不足7%,据施坚雅测算,清代繁荣程度最高的江南,城市化率也只有7.8%。【注1】

【图2】中国若干历史时期的城市化率

城市衰微也体现在顶级都市的规模缩减上,明清最大城市不过80万人口,而唐长安、北宋开封、苏州,南宋临安,人口都过百万,宋代还有一大批人口数十万的大城市,其中武昌、泉州、建康等都市若放在清代皆可与京城比肩;人口压力和城市退化的关系,从华北城市的衰弱中也可见一斑,由于华北平原开发历史更久,人口更早饱和,那些著名的古代中原大城在中古之后再也没有复兴过。

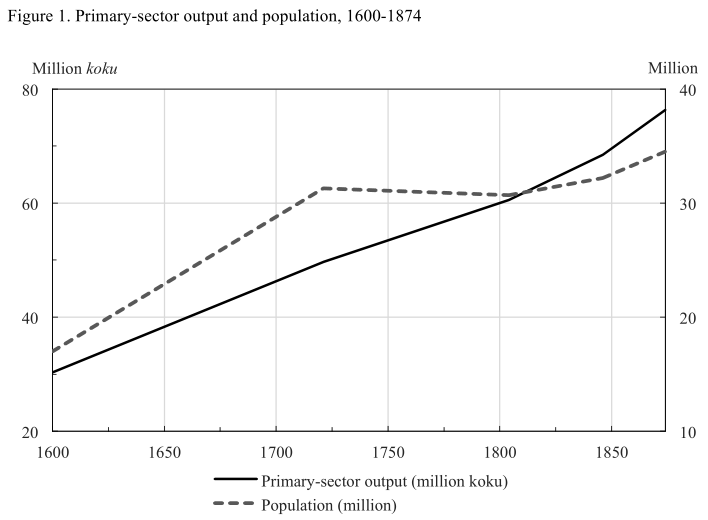

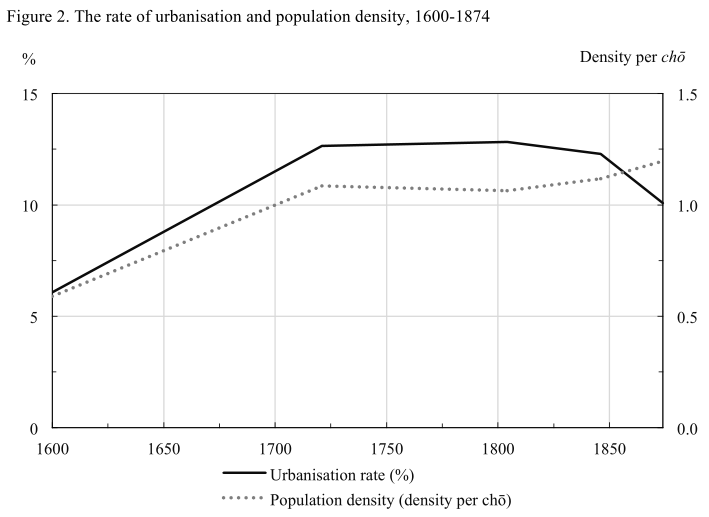

同样的情况也出现在江户时代的日本,在德川幕府结束战国时代之后,日本进入了长期和平阶段,人口持续增长,起初带来了城市繁荣,据斋藤修(Osamu Saito)和高岛正德(Masanori Takashima)测算,(按万人标准)城市化率从1600年的6%上升到1721年的12.6%,但随着人口逼近极限,人口压力渐增,城市开始萎缩,到1874年明治初期,城市化率已跌到10%。

德川家于1615年攻克大阪,发布一国一城令,弭平全境,到1721年重新落入马尔萨斯陷阱,满清于1681年平定三藩,到1796年爆发白莲教之乱,被许多史家视为人口压力开始起作用的标志,这两个长度极为接近的周期,或许并非巧合,和历史上典型中原王朝的人口恢复周期大抵一致。

【图3】日本江户时代的人口与农业产出

城市衰微也体现在顶级都市的规模缩减上,明清最大城市不过80万人口,而唐长安、北宋开封、苏州,南宋临安,人口都过百万,宋代还有一大批人口数十万的大城市,其中武昌、泉州、建康等都市若放在清代皆可与京城比肩;人口压力和城市退化的关系,从华北城市的衰弱中也可见一斑,由于华北平原开发历史更久,人口更早饱和,那些著名的古代中原大城在中古之后再也没有复兴过。

同样的情况也出现在江户时代的日本,在德川幕府结束战国时代之后,日本进入了长期和平阶段,人口持续增长,起初带来了城市繁荣,据斋藤修(Osamu Saito)和高岛正德(Masanori Takashima)测算,(按万人标准)城市化率从1600年的6%上升到1721年的12.6%,但随着人口逼近极限,人口压力渐增,城市开始萎缩,到1874年明治初期,城市化率已跌到10%。

德川家于1615年攻克大阪,发布一国一城令,弭平全境,到1721年重新落入马尔萨斯陷阱,满清于1681年平定三藩,到1796年爆发白莲教之乱,被许多史家视为人口压力开始起作用的标志,这两个长度极为接近的周期,或许并非巧合,和历史上典型中原王朝的人口恢复周期大抵一致。

【图3】日本江户时代的人口与农业产出

【图4】日本江户时代的人口密度与城市化率

【图4】日本江户时代的人口密度与城市化率

人口压力的增长也伴随着众多文明元素的消逝,当我们追溯各种器物、技术、工艺、文学和艺术形式,乃至思想观念、组织模式和制度元素的古代渊源时,常会发现,那些能够找到的渊源,多数出现在宋代,还有一部分在南北朝,更早的,就要到先秦去找了,并非巧合的是,这些历史时期都是人口压力相对松弛的阶段。

宋代的产业生态很像工业革命前夕的英格兰,其核心特征是广泛采用非人力能源和劳动节省型机械,水力作坊遍地开花,包括大型水力纺车;然而到清代,王祯《农书》中所描绘的农业和工业机械几乎消失殆尽,铁鎝锄头代替了耕牛,推磨的水力换成了人力;明清江南纺织业尽管规模庞大,但黄宗智的研究发现,纺织工作绝大部分以家庭副业的形式完成,宋代那种集中使用水动力设备的规模化工场作坊已不复存在。

人口压力和城市繁荣之间的关系,从相反的方向可以看得更清楚,14世纪中后期的黑死病,消灭了欧洲1/3到1/2的人口,并且此后黑死病反复流行,长期抑制了西欧的人口增长;然而正是从那时起,欧洲的城市化率开始快速持续上升,(按五千人标准)从1300年的9.5%升至1400年的12.5%,这明显早于文艺复兴和地理大发现,更远远早于工业革命。

在2007年发表的《增长的三驾马车:瘟疫、战争和城市化》这篇论文中,经济学家Nico Voigtlander和Hans-Joachim Voth指出,正是黑死病加上连绵不绝的战争,让欧洲长时期内大幅远离马尔萨斯极限,才促成了数个世纪的城市扩张和经济繁荣,并为此后的工业革命创造了条件。

黑死病提高城市化率,并非因为它消灭了更多农村人口,恰相反,正如历史学家麦克尼尔所指出,古代城市的极高人口密度和恶劣卫生条件,令其在瘟疫中的死亡率远高于农村,这一点在欧洲尤为突出,因为不存在粪肥市场,欧洲城市的卫生条件远比中国城市差;但是,由于瘟疫大幅提高了工资率,在恩格尔定律作用下,对城市所生产的非农业产品需求大增,带来更多城市就业机会,不断吸引大批农民进入城市,这反过来又提高了瘟疫带来的死亡率。

在极限水平附近,降低人口将提高剩余率,从而让国家更容易征收税赋,供养一个更大规模的政府,这一原理为我们理解国家权力的基础提供了两个启示:首先,和传统的国家起源理论相反,国家的征税潜力和财政基础并非基于技术进步所带来的剩余,而只需要足够的暴力手段和组织能力,通过食物产出再分配压低人口水平,提高剩余率,便可获得可持续的税赋基础。

其次,尽管古代政府规模远不如现代政府那么大,但也并非都像晚期帝国的政府那么小,实际上,在人口压力还没那么大的古典时代,政府规模明显比后来的更大,相对于其人口水平,秦汉的行政系统不仅数量更多,专业化程度更高,组织更严密,对社会的控制也更深入和细致,这从简牍材料中可以得到一个直观印象。

施坚雅的研究发现,从西汉到清代,尽管人口增长了六倍,有效疆域扩大了一倍多(西汉整个南方基本上处于未开发状态),但基层行政单元并未增加,汉初1580个县,清初1510个;更有意思的是,越是战乱、分裂的人口低谷期,县反而越多,南北朝晚期只有四千万人口,却供养着2300个县政府,还有三个中央政府;同理,每个王朝初建之际,县的数量通常也处于峰值水平的1500多,随着王朝稳固,人口恢复,便逐渐下降到1200上下。

当人口压力特别巨大,以至难以征税以维持政府时,统治者甚至可能刻意压低人口;阿兹特克晚期的人口密度达到每平方公里200多,其中宜耕地区更高达500多,远高于其他早期文明,时常为饥荒所困,这一状况催生了一种独特的战争形态,这些战争并非起因于冲突或纠纷,也不是为了劫掠勒索或征服扩张,其主要目的就是尽可能多的获取俘虏,杀死并吃掉,武士的战功和晋升条件皆以捕获俘虏数量为依据。

在阿兹特克诸城邦中拥有霸主地位的三巨头,特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘,几乎持续不断的对其他城邦发动战争,起初这些战争是为了建立纳贡和贸易关系,但后来,常规战争已满足不了对俘虏越来越大的需求,为此,城邦之间时常安排一场“花式战争”([[xochiyaoyotl]]),在约定的时间和地点开战。

此类战争并不带来任何政治后果,也不改变外交关系,唯一的功能就是消灭部分人口并获取肉食;在阿兹特克,被用作人牲的俘虏数量非常庞大,一些重大仪式上,首先被献祭然后被吃掉的人牲,可多达8万,而一个普通城邦的人口也就几万,对于这些蛋白质高度匮乏的群体,大规模屠杀俘虏既是人口控制手段,也是重要的蛋白质来源。

印加帝国的人口密度虽没有阿兹特克那么高,宜耕区每平方公里超过120人,但安第斯高原的土地十分贫瘠,因而人口压力也很高,经济学家Louis Baudin将其称为马尔萨斯定律的绝佳案例;不过,印加人的解决方案不是杀了吃,而是计划生育和强制迁徙。

印加帝国在每个行省设有国营手工作坊,名为“太阳神处女院”,每隔一两年,行省官员便从所辖社区中挑选出一批少女,称为“选妇(aqllakuna)”,名义上,她们是印加王的候选嫔妃,实际上,其中少数被用作献祭人牲,还有少数被分配给功绩卓著的武士或贵族作为配偶,但绝大多数被终身幽禁在作坊内,纺织和酿酒,不得结婚生育,若被发现怀孕立即处死;选妇数量很庞大,规模较大的处女院可容纳数百人,而处女院在考古遗址中占有相当比例,这一制度明显有着控制生育率、压低人口的用意。

缓解人口压力的另一个办法是大规模迁移,人口过密地区的村社,被强行整体迁移到数百上千公里之外人口较稀的地区;强制迁移也是印加帝国的重要统治手段,通过彻底打散和重组原有的族群分布,传统的族群合作纽带被破坏,政治控制变得更容易,那些较为忠诚的族群被迁往边境要地,并以免税或分配大量他族女性作为补偿,不够驯服的族群则被迁入腹地,置于陌生邻居的监视之下。

印加与阿兹特克的高强度人口压力和极端人口控制手段,或许和它们的土地制度有关,这些社会始终没有形成私人土地财产权,土地皆由社区集体所有,这样,抵抗人口压力以免剩余被其耗尽的力量,就只剩下国家权力了。

----------------------

注1:赵冈对宋代城市化率的估算在各家中偏高,但并非最高,斯波义信估算的上限为30%,而最低估算数(柳平生与葛金芳)是13-14%,但同时,赵冈对清代城市化率的估算同样偏高,按施坚雅的较保守数据,1843年的城市化率仅为5.1%,所以,无论取高估数还是低估数,清盛期城市化率都只有南宋鼎盛期的约1/3。

人口压力的增长也伴随着众多文明元素的消逝,当我们追溯各种器物、技术、工艺、文学和艺术形式,乃至思想观念、组织模式和制度元素的古代渊源时,常会发现,那些能够找到的渊源,多数出现在宋代,还有一部分在南北朝,更早的,就要到先秦去找了,并非巧合的是,这些历史时期都是人口压力相对松弛的阶段。

宋代的产业生态很像工业革命前夕的英格兰,其核心特征是广泛采用非人力能源和劳动节省型机械,水力作坊遍地开花,包括大型水力纺车;然而到清代,王祯《农书》中所描绘的农业和工业机械几乎消失殆尽,铁鎝锄头代替了耕牛,推磨的水力换成了人力;明清江南纺织业尽管规模庞大,但黄宗智的研究发现,纺织工作绝大部分以家庭副业的形式完成,宋代那种集中使用水动力设备的规模化工场作坊已不复存在。

人口压力和城市繁荣之间的关系,从相反的方向可以看得更清楚,14世纪中后期的黑死病,消灭了欧洲1/3到1/2的人口,并且此后黑死病反复流行,长期抑制了西欧的人口增长;然而正是从那时起,欧洲的城市化率开始快速持续上升,(按五千人标准)从1300年的9.5%升至1400年的12.5%,这明显早于文艺复兴和地理大发现,更远远早于工业革命。

在2007年发表的《增长的三驾马车:瘟疫、战争和城市化》这篇论文中,经济学家Nico Voigtlander和Hans-Joachim Voth指出,正是黑死病加上连绵不绝的战争,让欧洲长时期内大幅远离马尔萨斯极限,才促成了数个世纪的城市扩张和经济繁荣,并为此后的工业革命创造了条件。

黑死病提高城市化率,并非因为它消灭了更多农村人口,恰相反,正如历史学家麦克尼尔所指出,古代城市的极高人口密度和恶劣卫生条件,令其在瘟疫中的死亡率远高于农村,这一点在欧洲尤为突出,因为不存在粪肥市场,欧洲城市的卫生条件远比中国城市差;但是,由于瘟疫大幅提高了工资率,在恩格尔定律作用下,对城市所生产的非农业产品需求大增,带来更多城市就业机会,不断吸引大批农民进入城市,这反过来又提高了瘟疫带来的死亡率。

在极限水平附近,降低人口将提高剩余率,从而让国家更容易征收税赋,供养一个更大规模的政府,这一原理为我们理解国家权力的基础提供了两个启示:首先,和传统的国家起源理论相反,国家的征税潜力和财政基础并非基于技术进步所带来的剩余,而只需要足够的暴力手段和组织能力,通过食物产出再分配压低人口水平,提高剩余率,便可获得可持续的税赋基础。

其次,尽管古代政府规模远不如现代政府那么大,但也并非都像晚期帝国的政府那么小,实际上,在人口压力还没那么大的古典时代,政府规模明显比后来的更大,相对于其人口水平,秦汉的行政系统不仅数量更多,专业化程度更高,组织更严密,对社会的控制也更深入和细致,这从简牍材料中可以得到一个直观印象。

施坚雅的研究发现,从西汉到清代,尽管人口增长了六倍,有效疆域扩大了一倍多(西汉整个南方基本上处于未开发状态),但基层行政单元并未增加,汉初1580个县,清初1510个;更有意思的是,越是战乱、分裂的人口低谷期,县反而越多,南北朝晚期只有四千万人口,却供养着2300个县政府,还有三个中央政府;同理,每个王朝初建之际,县的数量通常也处于峰值水平的1500多,随着王朝稳固,人口恢复,便逐渐下降到1200上下。

当人口压力特别巨大,以至难以征税以维持政府时,统治者甚至可能刻意压低人口;阿兹特克晚期的人口密度达到每平方公里200多,其中宜耕地区更高达500多,远高于其他早期文明,时常为饥荒所困,这一状况催生了一种独特的战争形态,这些战争并非起因于冲突或纠纷,也不是为了劫掠勒索或征服扩张,其主要目的就是尽可能多的获取俘虏,杀死并吃掉,武士的战功和晋升条件皆以捕获俘虏数量为依据。

在阿兹特克诸城邦中拥有霸主地位的三巨头,特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘,几乎持续不断的对其他城邦发动战争,起初这些战争是为了建立纳贡和贸易关系,但后来,常规战争已满足不了对俘虏越来越大的需求,为此,城邦之间时常安排一场“花式战争”([[xochiyaoyotl]]),在约定的时间和地点开战。

此类战争并不带来任何政治后果,也不改变外交关系,唯一的功能就是消灭部分人口并获取肉食;在阿兹特克,被用作人牲的俘虏数量非常庞大,一些重大仪式上,首先被献祭然后被吃掉的人牲,可多达8万,而一个普通城邦的人口也就几万,对于这些蛋白质高度匮乏的群体,大规模屠杀俘虏既是人口控制手段,也是重要的蛋白质来源。

印加帝国的人口密度虽没有阿兹特克那么高,宜耕区每平方公里超过120人,但安第斯高原的土地十分贫瘠,因而人口压力也很高,经济学家Louis Baudin将其称为马尔萨斯定律的绝佳案例;不过,印加人的解决方案不是杀了吃,而是计划生育和强制迁徙。

印加帝国在每个行省设有国营手工作坊,名为“太阳神处女院”,每隔一两年,行省官员便从所辖社区中挑选出一批少女,称为“选妇(aqllakuna)”,名义上,她们是印加王的候选嫔妃,实际上,其中少数被用作献祭人牲,还有少数被分配给功绩卓著的武士或贵族作为配偶,但绝大多数被终身幽禁在作坊内,纺织和酿酒,不得结婚生育,若被发现怀孕立即处死;选妇数量很庞大,规模较大的处女院可容纳数百人,而处女院在考古遗址中占有相当比例,这一制度明显有着控制生育率、压低人口的用意。

缓解人口压力的另一个办法是大规模迁移,人口过密地区的村社,被强行整体迁移到数百上千公里之外人口较稀的地区;强制迁移也是印加帝国的重要统治手段,通过彻底打散和重组原有的族群分布,传统的族群合作纽带被破坏,政治控制变得更容易,那些较为忠诚的族群被迁往边境要地,并以免税或分配大量他族女性作为补偿,不够驯服的族群则被迁入腹地,置于陌生邻居的监视之下。

印加与阿兹特克的高强度人口压力和极端人口控制手段,或许和它们的土地制度有关,这些社会始终没有形成私人土地财产权,土地皆由社区集体所有,这样,抵抗人口压力以免剩余被其耗尽的力量,就只剩下国家权力了。

----------------------

注1:赵冈对宋代城市化率的估算在各家中偏高,但并非最高,斯波义信估算的上限为30%,而最低估算数(柳平生与葛金芳)是13-14%,但同时,赵冈对清代城市化率的估算同样偏高,按施坚雅的较保守数据,1843年的城市化率仅为5.1%,所以,无论取高估数还是低估数,清盛期城市化率都只有南宋鼎盛期的约1/3。

【2015-12-05】

@朱世巍 日本政府将采取强力措施促进农地集约化经营:对放弃耕种的土地增税;对长期出租的土地减税

@朱世巍:日本所面临的最艰巨问题,1是宪法,2个人口,3是农业。安倍似乎是真心要解决这三大难题——果然不是一个混日子的首相

@李佳苏勒Iridium: 咱大大战后第一相打底儿,千古一相封顶。看能做到哪儿。

@熊也餐厅: 不搞凯恩斯主义更好我得写信提醒他老一下。

@whigzhou: 这条政策比他的凯恩斯主义更蠢~

@whigzhou: 安倍就是个强国家主义者,只不过恰(more...)