上帝的新牧场#1:平等的松动

辉格

2018年11月1日

阶层是大型社会中最为凸显的一个特征,

[1] 任何称得上文明的社会都存在阶层分化,有些人类学家甚至将它列为文明的定义性特征之一,

[2] 它如此普遍,盖因其乃支撑复杂社会的一个重要结构元素,均质而平等的状态只有在结构简单的小型社会中才能看到。

然而,阶层分化并非随群体规模扩大而水到渠成,其创生过程曾面临巨大阻力,人类在其历史的多数时期可能都生活在高度平等主义的社会中,并且出于合作互惠的需要而刻意维持群体内的平等状态,用人类学家迈克尔·古尔文(Michael Gurven)的话说,多数狩猎采集者都是强硬平等主义者(fierce egalitarians),会激烈抵制任何个体谋求特殊地位的企图。

[3]

只有当这种平等主义伦理被打破之后,阶层才得以浮现。

原始平等主义

狩猎采集者高度依赖于合作互惠,尤其强调食物分享,因为狩猎是一项收益极不稳定的高风险活动,即便一位好猎手也常连续几天甚至几周空手而归,只有通过肉食分享来集体分担这一风险,狩猎才成为一种可依靠的生计;同时,成功捕获一头大型猎物可带来数百甚至数千公斤肉食,个体家庭根本来不及吃(毕竟我们不像狮子那样可以一次吞下几十公斤肉然后一两周不吃东西),所以分享的机会成本很低。

根深蒂固的分享传统使得任何私人财富积累都难以发生,每当某人拥有超出其日常所需的物品时,就会面临强大的社会压力迫使他拿出来分享,不然就会招来嫉恨目光甚至公开羞辱,近乎强制性的分享也常表现为蹭讨(scrounging)或受容忍的偷窃(tolerated theft),匮乏者从宽裕者那里讨要甚至擅取东西被认为是理所当然的(所以偷窃一词其实并不恰当),在采猎群体中做田野调查的人类学家,常为如何保存给养而大伤脑筋,而对于没有如此切身体验的我们,回忆一下小学年代同学之间的讨要行为或许有些帮助。

[4]

原始平等主义还表现为对出众者的压制,自我夸耀是不受鼓励的,居高临下更是不可容忍,人们拒绝给予成功者任何优越感,当一位好猎手将一头大猎物带回营地时,人们一边享用分得的好肉,一边却用轻蔑之词贬低其成就,“这么坨皮包骨你也好意思叫它鹿?”,“也就够塞个牙缝的”,“早知道就这么点肉我才不会来帮你搬呢”,诸如此类。

[5]

因为分享和索取是理所当然的,哈扎人(Hadza)在向人索要食物后不会表达谢意,他们的语言中可能根本没有“感谢”一词,因为感激会给施予者带来某种优越感,而这是不可接受的,相反,他们会毫不脸红的贬低所得礼物的价值,就像贬低他人成就一样。

[6]

为了遏制优秀猎手的优越感,昆桑人(!Kung San)将每次成功狩猎的荣誉归于首先射中猎物的那支箭的主人,而非射出箭的猎手,而每位猎手都会在自己箭筒里放上五六位伙伴所制作的箭,每个人制作的箭都有独特风格可供辨认,箭主将赢得主持切割分配猎物的荣耀,虽然他并不会因此得到更大份额;实际上,昆桑人完全明白谁是群体中的真正好猎手,这在他们的择偶和择友偏好中都有体现,可见上述习俗并非出于对箭之神秘力量的迷信,而只是为了压制优越感。

[7]

考虑到人类的自利本能,采猎群体能够奉行如此严厉的平等主义,也是因为,首先,游动性生活使得他们原本就不可能积累多少私人财富,绝大多数采猎者每年都会数次搬迁营地,温暖地带的群体平均每年迁移8.5次,寒冷地带次数相对较少;

[8] 搬迁时,每位成年人最多负重15-18公斤(包括婴儿),

[9] 超出这一携带局限的财富积累,对游动者显然是没意义的。

其次,数十人规模的小群体不太需要领袖或权威人物,因为没有多少公共事务需要处理,即便有也很容易集体协商,因为若只算各家庭的家长的话,总共没几个人需要参与决策,熟人小社会的秩序也很容易通过互惠关系和声誉机制而自发维持,纠纷可依习俗自行解决,当恩怨果真闹到不可收拾,通常的出路也只是其中一方出走,加入其他群体或自成一群,由于邻近群体间经由婚姻和亲属纽带有着广泛联系,对于个人和家庭,变换群体不存在太大障碍,也随时都在发生。

采猎者普遍奉行平等主义,是出于合作互惠的强烈需求,非如此难以生存,而不是因为他们地位竞争没有兴趣,或缺乏利用个人优势支配他人的倾向,相反,这种倾向从来都很强烈,而且有着古老渊源,至少可追溯到我们的大猿(great ape)祖先,大型灵长类很少是平等主义的,雄性黑猩猩热衷于争当老大和排定啄序(pecking order),首领们更以暴虐霸道而著称。

[10]

实际上,原始平等主义是由人们对群体内出众冒尖者的持续约束和压制而勉力维持的,那些优秀个体以其狩猎能力,或战斗力,或智慧,而给群体带来好处,因而得到更多尊重,其意见也更有分量,人们也乐意让他们在诸如战争,对外交往,营地搬迁等重大事务上扮演领袖角色,但同时他们也要求这些显要人物表现出格外的慷慨,谦逊和低调,对他们的傲慢和支配他人的倾向随时保持警惕,稍有越界便施以惩罚,包括嘲讽,社会孤立,放逐,甚至处决;人类学家克里斯托弗·博姆(Christopher Boehm)将这种关系称为“逆向支配等级制(Reverse Dominance Hierarchy)”,即,才能出众者被允许拥有较高地位,但群体其他人(至少成年男性)保留对其地位乃至命运的最终支配权。

[11]

容忍卓越

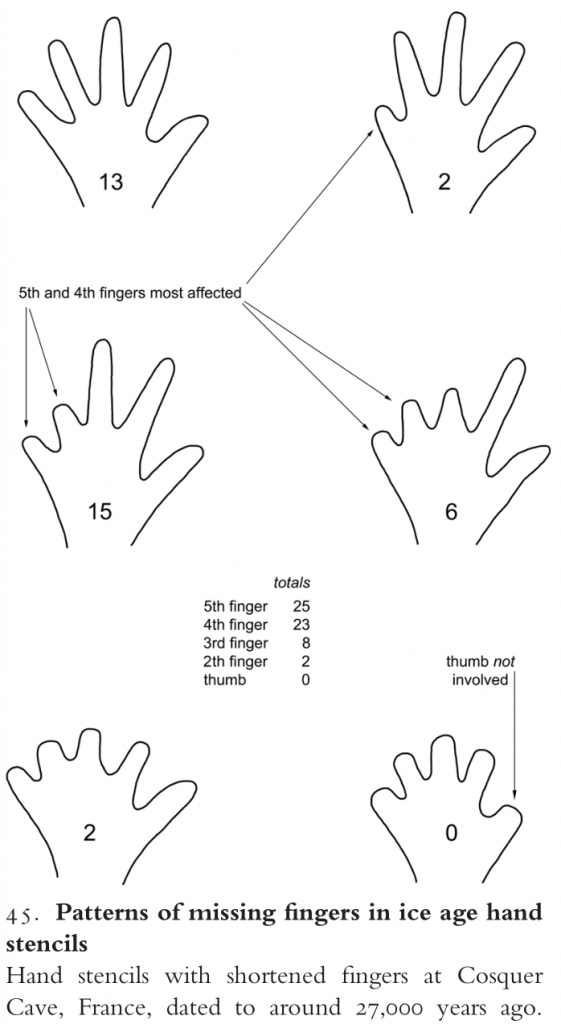

事实上,并非所有狩猎采集社会都这么平等主义,两万多年前生活在东北欧苔原的格拉维特人(Gravettians)便有了明显的地位分化,

[12] 北美西北海岸印第安人贫富悬殊,不少富豪甚至蓄奴,

[13] 加州努米克人(Numic)发展出了私人财产权和货币经济,并形成巨大贫富差距,以随葬品价值计算的基尼系数常高达0.8-0.9,

[14] 大平原印第安人(Plains Indians)更建立了酋长和议事会等权力等级结构。

[15]

当上一节提到的促成平等主义的诸条件改变时,地位分化便出现了,打破平等主义的最初突破口,是对卓越的容忍,即容许一些社会成员因其能力、品行和成就而获得更多尊重,拥有更高权威,之所以愿意作出这一妥协,是因为人们需要一位(或几位)领袖,而这往往发生在集体行动的需要变得日益迫切之际。

一类集体行动是合作狩猎,哈扎人和昆桑人的狩猎都是分散行动,或单独,或两位猎手协作,因纽特人捕猎海豹时通常也单独行动,只有当猎物太大时才会喊人帮忙,缺乏合作狩猎可能是这些社会如此极端平等主义的一大原因,他们不需要领袖人物来谋划、协调和指挥大型集体狩猎。

但这并非普遍情形,有很多需要集体协作的捕猎形式,例如绝境驱赶、设陷围猎、兽群跟踪,还有捕鲸;鲸鱼显然不是一两个人能对付的,楚克奇半岛(Chukchi Peninsula)的亚洲爱斯基摩人(Asiatic Eskimos)的捕鲸团队通常由3-4条船组成,每条船上4-6位成年男性,外加几位少年学徒,每位团队成员的职责和地位预先都有明确规定,他们的群体规模因而也比一般的采猎游团大。

[16]

印尼隆巴塔岛(Lembata Island)的拉马勒拉人(Lamalerans)的捕鲸团队更大,每船8-14人,也经常几条船一起出动,每条船都有主人,成员全部来自船主所在的父系家族,不仅其职责地位有明确规定,捕猎成功后鲸肉如何分配也预先按习俗严格确定,很明显,这些船主和父系家族的家长将在群体中享有某种领袖地位,相应的,基于这种更为紧密的社会组织,拉马勒拉人的村庄规模高达两千多人,比邓巴数高出了一个数量级。

[17]

在末次冰期的欧亚大陆,绝境驱赶曾是许多群体的主流捕猎方式,绝境可以是天然的悬崖或山谷死胡同,也可以用石垒、砦栅、沟渠、火堆等设施在适宜地貌上人为构造;格拉维特人大幅推进了围猎技术,他们改进了投掷矛(throwing spear)和设陷技术,还发明了猎网,这是非常有用的围猎工具,它大大降低了围猎对地貌的要求。

[18]

猎网的发明可能得益于格拉维特人为缝制厚实衣物以应对严寒而发展的纤维处理、制绳和编织技术,所以并非巧合,他们也是带孔针的发明者,可能也是最早的编篮者;网猎技术的广泛采用也体现在猎物种类上,有些格拉维特遗址中,野兔、狐狸、鸟类等小型动物占了骨骼化石数的70%以上,这些小动物若没有猎网和弓箭是很难大量捕杀的(格拉维特人尚没有弓箭,那还要过几千年才出现),而用绊套索(snare)只能少量捕获。

[19]

另外,格拉维特人(特别是生活在东部苔原的群体)十分倚重猛犸象,而且善于跟踪成群迁徙的象群,这两点都对集体行动提出了很高要求,猛犸很难以传统的伏击方式捕杀,对遗骨的年龄统计也显示了它们要么是被天灾成群消灭的,要么是成群猎杀的,若是后者,无疑需要大规模集体行动。

[20]

或许正是因为其独特的狩猎方式,格拉维特人才有了显著的地位分化;重要的是,像格拉维特这种情况在前农业时代会比后来更普遍,冰期之后,大型动物大批消失,此后随着农牧业扩张,狩猎采集者逐渐被取代和吸纳,剩下的被排挤到少数边缘生态位,大型围猎的条件已不复存在,所以人类学家在现存采猎社会观察到的强硬平等主义,在以往(特别是高纬度地区)未必是主流。

战争领袖

另一类集体行动是战争,战争比围猎更需要领袖,因为它带来的组织协调问题更严重,平等主义群体在战争中表现出的最大弱点就是缺乏战斗纪律和无法贯彻稍稍复杂的战术,例如战斗中一个常见问题是:战士们总是过早投掷武器,往往在刚刚到达有效射程的上限时便匆忙投掷,而不是等逼近到最佳距离时再投,这是因为在双方武器效力对等的条件下(在技术发展缓慢的前文明时代,这一条件通常都成立),到达最佳投掷位置也就意味着自己将暴露在对方的最佳杀伤范围内,克服这一弱点需要严格督战或事后严厉惩罚所确保的纪律,而在平等主义社会中,对个人的这种强制性是不可接受的。

[21]

所以平等主义群体很不擅长阵地战,而更多采用伏击和偷袭(特别是黎明偷袭)战术,这种偷袭往往是一次性打击,若偷袭得手,结果可能是一场大屠杀,反之则迅速逃离,没有多阶段战术,后者需要严密的策划、组织和指挥,并以纪律为执行保障,在无权威社会,这些组织条件都不存在。

[22]

当资源压力提升,领地排他性增强,领地竞争加剧时,战争频度和重要性便会提高,此时平等主义也将松动;大平原印第安人的权力结构便是出于战争需要,这些印第安部落极为好战,相互间冲突不断,多半起于盗马突袭和领地竞争,和东非畜牧部落之间的争斗十分相似;大平原战争升级的一个重要原因,是印第安人在16世纪从西班牙人那里引入了马匹,这极大提升了野牛捕猎效率,继而造成资源压力加大,而马匹也提高了其作战机动能力,后来又加上枪支,这一系列因素彻底改变了他们的社会政治结构,其中包括地位分化。

[23]

例如在基奥瓦(Kiowa)部落中,男性被分为四个等级,地位最高的是高级武士(Onde),比例不超过10%,部落的所有重大决定都由他们做出,其次是正在努力且有望成为Onde的新秀武士(Ondegupta),然后是普通男性,最底层是没有独立谋生能力的渣滓(Dapom),被武士们当作随意使唤的跟班。

[24]

类似例子并不鲜见,澳洲土著也以好战闻名,激烈的领地竞争和掳掠女人的风气使得战争成为头号公共事务,对擅入领地的外人会毫不犹豫的武力相向;

[25] 与连绵冲突相应的,是对平等主义的偏离,虽然澳洲人没有酋长和部落结构,却有着独特的老人寡头专制(gerontocracy),对年轻人实施高压,比如澳洲流行的极为严格的半偶群(moiety)和对偶婚制度,极大限制了年轻人的合法结婚对象,违反者会遭严厉惩罚;

[26] 背离平等主义的另一个表现是广泛且高程度的多妻,许多群体中40岁以上老人常拥有多至十几位妻子,几乎垄断了全部结婚机会,

[27] 这些压制性安排所需的规范执行力也为更多社会控制建立了基础。

更鲜明的例子是亚马逊丛林的雅诺马米人(Yanomami),极为凶悍好斗,其生活中充满暴力,迎接访客的通常是一排拉开的弓(就像安达曼人),争斗的主要动机也是领地和女人,他们以狩猎和园艺农业(horticulture)为生,定居于村庄,因而领地性更强,领地竞争更激烈,所有这些方面都和新几内亚高地部落很像,后者同样热衷于战争。

雅诺马米人很好的演示了战争是如何催生强势领袖的,他们的社会规模还很小,多数村庄只有数十人规模,由于缺乏多层政治结构,其领袖还只能算头人(headman),称不上酋长(chief),但是,有些雅诺马米头人却拥有了类似酋长的权威和权力,能指使他人做事,或强迫他人遵守他所认定的规则,必要时施加惩罚,这些在平等主义社会都是不可接受的。

这些强势头人之所以能这么做,是因为他们在维持群体的战争优势上起了关键作用,这首先体现在他们自身强健勇敢善战,更有能力带领同伴取胜,但更重要的是,他们有足够的威望和社会技能,能够在群体增长到较大规模时仍维持内部和谐而不分裂,我们知道,超出邓巴数规模的群体是很难维持和谐的,平等主义社会的规模通常只有三五十人,但雅诺马米的大村庄可达两三百人,在原始战争中,这样的规模优势是压倒性的。

[28]

值得注意的是,强势领袖的这两方面能力是相互强化的:一位勇敢善战的首领会给伙伴带来安全感,因而他们会更珍惜留在群体中的机会,并为此而克制纠纷,或在纠纷发生时更愿意服从首领的裁决,不再像以往那样以出走分裂来解决问题,这就加强了首领扩张群体规模的能力,而规模扩张继而又带来了更多安全感,如此循环。

二战后的文化人类学著作常把生活在小型简单社会的原住民描绘为和平主义者,现实远非如此,这些浪漫化描绘既有出于意识形态偏见而故意忽略不愉快事实的成分,也是时代错位所致,

[29] 这些群体的早期接触者记录的是一幅截然不同的面貌,从亚马逊丛林,波利尼西亚诸岛,安达曼群岛,到澳洲大陆,新几内亚高地,阿拉伯沙漠,广泛分布着好战多争的前部落社会(前部落意味着缺乏政治结构),在新几内亚低地,吕宋山区,台湾高地,缅甸高地,阿萨姆,还盛行着令人生畏的猎头风俗(headhunting)。

[30]

劳伦斯·基利(Lawrence H. Keeley)全面检查了有关前文明社会暴力与战争的人类学材料,发现90-95%的简单社会存在经常性战争活动,那些被记录为“很少或没有”战争活动的,通常是不久前被优势群体打败后逃避到边缘孤绝生态位的群体,比如被班图大扩张(Bantu expansion)

[31] 所排挤的桑人和姆布提俾格米人(Mbuti Pygmies),马来西亚塞芒人(Semang)和加拿大红铜因纽特人(Copper Iniut),战后人类学家所看到的相对和平景象,很大程度上也是欧洲殖民政府大力压制暴力活动的结果。

[32]

现代人类学家已没有机会直接观察霍布斯世界中的小社会,不过一些灾难幸存者在避难荒岛组成的临时小社会,提供了一种颇有参考价值的近似模拟,社会学家尼古拉斯·克里斯塔基斯(Nicholas Christakis)研究了1500-1900年间的众多海难,挑出其中20多个符合“灾后求生小社会”特征的案例(挑选标准是至少19位遇难者幸存并找到临时避难地,且至少生存了两个月,并且通过笔记、事后回忆或考古遗存等方式留下了足够多记录可供分析),他们的最终命运十分不同,有些陷于分歧和争吵,争抢资源,甚至相互残杀并吃掉对方,但也有一些团结互助,精诚合作,分工组织有序,并最终脱险,克里斯塔基斯发现,那些在灾后求生自救上表现最好的遇难群体有个共同特点:都拥有一位出色的领袖,并且群体内存在程度适中的地位分化。

[33]

可以想象,霍布斯世界的小群体时刻处于险境求生的状态,而考虑到战争与权威的关系,人类社会恐怕从很早起(或许自他们爬到食物链顶端以来)就已经不那么平等了,哈扎人和昆桑人的极端平等主义只是特例。

财产

打破平等主义的另一个因素是食物保存技术,存储的可能性提高了分享的机会成本,同时也降低了因狩猎失败而挨饿的风险,因而从两方面削弱了人们依靠互惠关系来抵御风险的需要;努米克人之所以摆脱集体互惠,变得高度个人主义,甚至有了货币经济,便是因为他们的主食(松子)容易保存,同时弓箭的引入也大幅提高了狩猎成功率,于是不再那么需要互惠安全网了。

[34]

存储与分享的替代关系,也可从约拉人(Yora)和施维阿尔人(Shiwiar)的对比中看出,这是亚马逊丛林中两个以狩猎兼园艺农业为生的群体,他们在各方面都很相似,但有个重要差别:约拉人分享全部肉食,大型猎物全村分配,小猎物(包括鱼)在近亲家庭间分享,而施维阿尔人从不分享小型猎物,即便像美洲貘这样的大猎物(每头几百磅)也仅在近亲家庭间分享,这是因为施维阿尔人掌握了肉类烟熏技术,并且拥有枪支和毒箭吹射器,更多捕猎中小型动物,成功率也更高,因而从两方面降低了挨饿风险。

[35]

保存技术使得财富积累成为可能,而决定财富积累上限的,则是游动性,对于那些每隔几周或一两个月就要搬迁营地的高游动性群体,携带能力便是上限,高纬度地区的采猎者通常每年只作几次季节性搬迁,因而可以囤积整个冬季或旱季的食物储备,还有不少游动群体采用中心辐射式漫游,每次短暂外游后又很快回到中心营地,长期延续的中心营地可以积累起一些建筑物和沟渠石垒等设施;冰期欧洲广泛利用洞穴的克罗马侬人(Cro-Magnon),在苔原以猛犸象骨构筑半地下房屋的格拉维特人,在北极以石块、鲸骨、木材和草皮建造半地下房屋的爱斯基摩人,积累物质财富的潜力都远高于低纬度采猎者。

[36]

随着工具制造技术的进步,不少季节性搬迁者借助运输工具提升携带上限,因纽特人的狗拉雪橇,

[37] 西伯利亚涅涅茨人(Nenets)和汉特人(Khanty)的驯鹿雪橇,

[38] 大平原夏延人(Cheyennes)的马拉草撬,

[39] 都可将上限提至数百公斤;汉特人的独木舟,和西北海岸萨利希人(Coast Salish)的木板小舟(plank canoe),更可载运数吨物资。

[40]

以捕鱼兼采猎为生的海岸萨利希人生动演示了游动性与财富积累之间的矛盾,以及人们如何努力克服它,他们每年在主营地和夏季捕鱼营地之间作季节性迁移,主营地的木板房屋十分宽敞讲究,夏季营地则小而简陋,有意思的是,其豪华大木屋的墙体和房顶木板都不用榫接结构,而是用绳子绑在梁柱上,搬迁时,所有木板都被卸下,用板舟载至夏季营地搭成简易棚屋,只有空荡荡的梁柱框架留在主营地。

得益于较低的游动性,板舟的载运能力,和长期使用的主营地,萨利希家庭可积累起相当多财富,包括生产设施与工具,房屋家具,服饰被褥,各种红铜器皿,承认私人财产权的习俗也让他们对一些捕鱼采猎地盘划分了私人权利,而且产权可沿男性家系继承,结果是,萨利希人中出现了鲜明的贫富分化,以及富人对财富的大肆炫耀;同时也须看到,游动性仍限制了其积累能力,所以大量财富都在夸富宴(potlatch)中被挥霍掉了。

[41]

私人财产权的出现从根本上动摇了原始平等主义的伦理基础,这种伦理要求个人将任何超出当前需要的东西都拿出来分享,这既让财富积累变得不可能,也消除了人们为长远收益而工作的激励,行为变得极为短视,只为眼前需求而努力,而人们之所以愿意遵循这样的规范,并非天生短视,只是为了留在平等主义所维持的那张互惠安全网中,一旦条件允许,个人就会打起自己的小算盘。

宗族

动摇上述伦理基础的另一个趋势,是宗族的兴起,宗族也是一种互惠安全网,亲属间相互接济,过继收养孤儿,在纠纷对抗中相互支持,相互承担复仇义务以保障人身安全,

[42] 等等;但族内互惠和熟人间一般互惠(generalized reciprocity)有着根本不同,它会随亲缘关系远近而区别对待,更贴近亲选择(kin selection)这一生物学法则,而一旦亲疏有别的交往原则流行起来,就会破坏一般互惠原则,类似于裙带主义(cronyism)对公共规范的破坏。

而且宗族组织有着制造不平等的内在倾向,表现在三个方面:

1)同一群体内各族的繁衍效率总会出现差异,其中一些变得更大,而一旦一般互惠原则被破坏,相互间竞争乃至冲突时,规模大的那些便有了天然优势,因而可能压服对方,将其置于从属地位,当竞争日益激烈,各宗族便努力扩大规模,这也是为何父系宗族发达的地区往往更重男轻女,更多选择性溺杀女婴(以及当代的选择性堕胎),因为高度对抗性局面中,男性成员将更有价值;

[43]

2)同样原理也适用于同一宗族的不同支系之间,香火旺盛俊杰辈出的支系,可能将欠旺支系置于从属地位;

3)宗族为领袖人物的诞生创造了更好的组织基础,因为长辈和家长天然的在族内拥有更多权威和影响力,实际上正是他们对这些能力的运用才建立和维持了宗族,假如一位足够长寿、辈份足够高的大家长恰好又是位杰出人物,便很可能脱颖而出成为领袖,同时,由于族内辈份越高亲缘越近,长辈们有很好的机会建立类似长老议事会的政治机构,获得在群体中执行规范和决定集体行动所需的强制力。

正是最后一点赋予了宗族组织在集体行动上的优势(反过来也可以说,宗族的兴起正是对集体行动的需要变得日益迫切的一种反应),这一优势将让强宗大族获得群体中的支配地位,如此一来,其他群体成员要么甘居从属地位,要么分裂出去,结果,原本较为松散而流动的各相邻群体将重组为若干单系群(unilineal group)。

相比传统游团,这些聚族而居的群体组织更紧密,更具排他性,以往像哈扎人那样在游团间随意跳槽的自由将不复存在,而这种自由曾是原始平等主义的重要基础,它使得群体很难强制其成员,强势人物也无法随意指使他人,互惠关系中若出现任何不对等的苗头,感觉被压制受委屈的一方便可出走另立门户,可是宗族化重组之后,这一选择越来越不可行了,无论跳槽还是另立门户,都会自陷于大族林立格局中的散户或弱势小族地位。

然而上述转变过程不会平滑顺畅,大族支配地位确立之前,必有一番激烈争斗,即便在此之后,各支系仍将就族内支配地位展开永不停息的争夺,一个有趣的例子可让我们对此类争夺的早期形式管窥一斑。

马楠布人(Manambu)是新几内亚东北沿岸低地的美拉尼西亚部落,其社会骨架由一个三级父系宗族构成,包含16个二级支系,政治首领从宗族长老中产生;各支系为谋取支配地位而激烈竞争,原本,竞争可通过财富积累和对外发动猎头袭击而展开,可是马楠布人太穷,哪个支系都积累不起可观财富,而猎头袭击则已被殖民政府禁止,于是竞争焦点便落在了人口与名分上。

那些人丁兴旺的支系自然会借此取得些优势,但这还不够,他们还要证明自己向来就是强枝大宗,所以祖上历代才俊辈出,为做到这一点,他们争相篡改谱系以便将那些在部落神话中留下大名的祖先说成是出自自己这一支,由于神话(连同谱系)都是口述的,因而篡改并非不可能,需要的是杰出的记忆力、口才和声势,常为名分而斗嘴的人需要记住上千个祖先名字及相应的事迹与关系。

当然,竞相篡改谱系难免会引发支系间的争议,实际上,这一名分之争在马楠布人中会以非常正式而隆重的方式进行,不妨称为仪式性斗嘴:双方各派出一组辩论者,面对面排成两列,各将一只独木舟倒扣在面前用作战鼓,女人们则在一旁舞蹈助威,一些其他支系的人也会在场围观。

斗嘴过程中,辩者每表达一个论点便将一片树叶扔在地上,每位被提及的祖先则由一根木签或一支箭代表;因为没有仲裁者,许多斗嘴不了了之,但也有些决出了胜负,一方被说的哑口无言只好认输,放弃对争议中的名号和相应巫术的权利,这通常意味着需要给孩子改名,因为马楠布人喜欢用这些名号为孩子取名。

[44]

这一习俗看似奇特,但类似的与家族血统相关的名分之争在有着宗族组织的社会中其实相当普遍,时常会闹到杀人甚至打仗的地步,萨摩亚族长们在名为福努(fono)的政治集会上会逐一吟诵每位到场族长的法阿鲁派加(fa’alupega),即记录其高贵身世的一套口诀,其中包含各种头衔及其来历,每位族长到达会场时,其他在场族长都要吟诵新到者的法阿鲁派加,然后新到者吟诵对方的,会议结束时该仪式又重复一遍,可见他们多么看重宗谱和名分。

[45]

几点概述

我们大致可以相信,在一段相当漫长的时期,当人类还生活在缺乏紧密组织的小型采猎游团中时,社会规范是相当平等主义的,但我们无法确定这究竟从何时开始,毕竟,大猿社会是完全谈不上平等的。

同样无法确定的是,像战后人类学文献所描绘的昆桑人和哈扎人那样的极端平等主义在历史上有多普遍,有许多理由令人怀疑这两个群体的代表性,比如:

1)在政府权力覆盖到那里之前,昆桑人和邻近群体之间的关系并不那么和平,因而其社会也可能并不那么平等;

[46]

2)桑人和哈扎人都是孤立孑遗的古老分支,前者和其他人类已经分开至少二三十万年了,后者也已分离七万多年,从它们的情况推出普遍结论是很危险的;

[47]

3)这两个群体都缺乏大型围猎或其他集体行动,没有食物保存技术和运输工具,也没有长期营地,而历史上许多采猎群体显然并非如此。

无论原始平等主义在早期采猎者中有多普遍和极端,如我在前文所试图阐明的,它看来并不是一种十分鲁棒(robust)的均衡,当某些条件出现时,平等就很容易松动,考虑到人类在历史上所面临条件的多样性,包括生态差异和时代差异,狩猎模式和安全压力的不同,即便简单社会中,平等主义的程度也会千差万别。

大约从旧石器晚期(Upper Paleolithic)起,一系列生态与技术条件开始导向一个不可逆的过程,伴随着定居倾向的日益增强和社会复杂度提升,等级分明的社会阶层开始涌现,这是朝向大型社会的组织进化过程的重要一环,也将是下一章的主题。

注释:(其中所引文献详见〈

参考文献〉)

[1] 我在本书中将不对阶层(stratum)和阶级(class)作严格区分,而一律使用前一个术语来涵盖其他学者用这两个术语所表达的意思。

[2] Bruce G. Trigger (2003) 《理解早期文明》,第3章。

[3] Nancy Howell (2010)

Life Histories of the Dobe !Kung, p.193.

[4] Frank Marlowe (2010)

The Hadza, ch.9; Nancy Howell (2010) ch.8.

[5] Kent Flannery & Joyce Marcus (2012)

The Creation of Inequality, ch.2.

[6] Frank Marlowe (2010) p.250.

[7] Nancy Howell (2010) ch.8; Kent Flannery & Joyce Marcus (2012) ch.2.

[8] Frank Marlowe (2010) p.35,41,263.

[9] Kristen J. Gremillion, “Central Place Foraging and Food Production on the Cumberland Plateau, Eastern Kentucky” in Douglas J. Kennett & Bruce Winterhalder (2006.ed)

Behavioral Ecology and the Transition to Agriculture, pp.53-54.

[10] Frans de Waal (2007) 《黑猩猩的政治》。

[11] Christopher Boehm (2001)

Hierarchy in the Forest, ch.1,2,4.

[12] Brian Fagan (2010)

Cro-Magnon, ch.9.

[13] Kent Flannery & Joyce Marcus (2012) ch.5.

[14] Robert L. Bettinger (2015)

Orderly Anarchy, ch.4,6,8.

[15] George B. Grinnell (2008)

The Cheyenne Indians, ch.6.

[16] Igor Krupnik & Marcia Levenson (1989)

Arctic Adaptations, pp.44-49.

[17] Lee Cronk & Beth L. Leech (2012)

Meeting at Grand Central, pp.141-143; NHK (1992) 人間は何を食べてきたか, S03E01.

[18] Brian Fagan (2010) ch.10.

[19] Sarunas Milisauskas (2011.ed)

European Prehistory, pp.80-91.

[20] Olga Soffer & N. D. Praslov (1993.ed)

From Kostenki to Clovis, ch.4.

[21] Lawrence H. Keeley (1996)

War Before Civilization, ch.3.

[22] Azar Gat (2006)

War in Human Civilization, ch.6; Lawrence H. Keeley (1996) ch.3.

[23] Jason Hook (1985)

The American Plains Indians; George B. Grinnell (1915)

The Fighting Cheyennes.

[24] David D. Friedman, Peter T. Leeson & David Skarbek (2019)

Legal Systems Very Different From Ours, ch.13.

[25] Azar Gat (2006) ch.2.

[26] Monty Minyjun Hale (2012)

Kurlumarniny, ch.6; Wikipedia: Moity.

[27] C.W.M. Hart & al. (1987)

The Tiwi of North Australia, ch.2; Wikipedia: Tiwi people.

[28] Napoleon Chagnon (2013)

Noble Savages, ch.1,3,8,9,12,13.

[29] Napoleon Chagnon (2013) ch.1.

[30] 关于猎头风俗,参见:Wikipeida: headhunting; Albert Jenks (1905)

The Bontoc Igorot, ch.6; Kent Flannery & Joyce Marcus (2012) ch.6,7,8,10.

[31] Wikipedia: Bantu expansion; David Reich (2018)

Who We Are and How We Got Here, ch.9.

[32] Lawrence H. Keeley (1996) ch.2.

[33] Nicholas A. Christakis (2019)

Blueprint, ch.2.

[34] Robert L. Bettinger (2015)

Orderly Anarchy, ch.3,4,8,9.

[35] Lawrence S. Sugiyama & Richard Chacon, “Effects of Illness and Injury on Foraging among the Yora and Shiwiar,” in Lee Cronk et al.(eds.)

Adaptation and Human Behavior (2000), pp.374-375.

[36] Brian Fagan (2010) ch.7; Sarunas Milisauskas (2011) pp.87-89; Molly Lee & Gregory A. Reinhardt (2003)

Eskimo Architecture.

[37] Molly Lee & Gregory A. Reinhardt (2003) p.5; Igor Krupnik & Marcia Levenson (1989) p.51,244.

[38] Robert McGhee (2005)

The Last Imaginary Place, pp.59-60; Peter D. Jordan (2014)

Technology as Human Social Tradition, ch.3.

[39] George B. Grinnell (2008) pp.68-69.

[40] Peter D. Jordan (2014) ch.3,4.

[41] Peter D. Jordan (2014) ch.4.

[42] 有关复仇作为一种共同安全机制的逻辑,见辉格(2017)第II部分第7章。

[43] Wikipeida: Infanticide, Sex-selective abortion; Siobhan M. Mattison et al., “Offspring sex preferences among patrilineal and matrilineal Mosuo in Southwest China revealed by differences in parity progression,” in

R Soc Open Sci. 2016 Sep; 3(9): 160526.

[44] Simon J. Harrison (2006)

Stealing People’s Names, ch.6-8.

[45] Derek Freeman (1983) 《玛格丽特·米德与萨摩亚》,第8章。

[46] Lawrence H. Keeley (1996) p.29.

[47] David Reich (2018) ch.9.

订阅

订阅