犹太人为何那么聪明

——两种选择力量如何塑造少数族群的独特禀赋

辉格

2016年2月27日

“犹太人特别聪明”——这恐怕是最难反驳的一句种族主义言论了。

自诺贝尔奖设立以来,犹太人共拿走了19%的化学奖、26%的物理奖、28%的生理与医学奖、41%的经济学奖;在其它顶级科学奖项中,这个比例甚至更高,综合类:38%的美国国家科学奖、25%的京都奖,数学:25%的菲尔兹奖、38%的沃尔夫奖,信息科学:25%的图灵奖、37%的香农奖、42%的诺依曼奖;在非科学领域,犹太人还拿走13%的诺贝尔文学奖,1/3以上的普利策奖,1/3以上的奥斯卡奖,近1/3的国际象棋冠军。

犹太人在科学和艺术上的成就着实令人惊叹,他们以世界千分之二的人口,在几乎所有科学领域都拥有1/5到1/3的顶级学者;究竟是什么原因让他们取得了如此惊人的成就?

考虑犹太民族的独特性,就难免想到他们在大流散(The Diaspora)之后所面临的特殊文化处境;丧失故国、散居各地的犹太人,无论最初在罗马帝国境内,还是后来在西方基督教世界和东方伊斯兰世界,皆处于少数族地位,而且因为拒绝改宗,长期被排斥在主流社会之外,不仅文化上受歧视,法律上也被剥夺了许多权利,屡屡遭受迫害、驱逐、甚至屠杀。

在中世纪欧洲,经济活动、财产权利和法律地位都与宗教有着难分难解的关系,作为异教徒,犹太人不可能与基督徒君主建立领主-附庸关系从而承租土地,无法组织手工业行会(因为行会也须以附庸身份向领主获取特许状),也无法与贵族通婚以提升社会地位,甚至无法由教会法庭来保障自己的遗嘱得到执行……总之,作为封建体系之基础的封建契约关系和教会法,皆与之无缘。

这样一来,他们就被排斥在几乎所有重要的经济部门之外,留给他们的只有少数被封建关系所遗漏的边缘行业,比如教会禁止基督徒从事(或至少道德上加以贬责)的放贷业,替贵族征收租税的包税/包租人,与放贷和收租有关的私人理财业,以及少数未被行会垄断的商业。

这些行当的共同特点是:缺乏垄断权保护因而极富竞争性,需要一颗精明的头脑,读写和计算能力很重要;这些特点提示了,犹太父母可能更愿意投资于孩子的教育,提升其读写计算能力,以及一般意义上运用理性解决问题的能力。

这一投资策略迥异于传统社会的主流策略,在传统农业社会,人们为改善家族长期状况而进行的投资与积累活动,主要集中于土地、上层姻亲关系、社会地位和政治权力,但犹太人没有机会这么做,因而只能集中投资于人力资本,而且在随时有着被没收和驱逐风险的情况下,投资人力资本大概也是最安全的。

正如一些学者指出,按古代标准,犹太人确实有着良好的教育传统,比如其宗教传统要求每位父亲都应向儿子传授妥拉(Torah)和塔木德(Talmud)等经典,在识字率很低的古代,仅从经文学习中获得的基本读写能力也相当有价值。

然而这一解释有个问题,假如犹太人的智力优势仅仅来自其教育和文化传统,那就无法说明,为何近代以来,当这一文化差异已不复存在(或不再重要),他们的智力优势却依然显著?实际上,现代杰出犹太科学家的教育和成长经历中,犹太背景已无多大影响,甚至犹太认同本身也已十分淡薄了。

为解开犹太智力之谜,犹他大学的两位学者格里高列·科克伦(Gregory Cochran)和亨利·哈本丁(Henry Harpending)在2005年的一篇论文中提出了一个颇为惊人的观点:犹太智力优势是近一千多年中犹太民族在严酷选择压力之下的进化结果,因而有着可遗传的生物学基础;在2009年出版的《万年大爆炸》(The 10,000 Year Explosion)一书中,他们专门用一章介绍了这一理论。

他们认为,犹太人中表现出显著智力优势的,是其中被称为阿什肯纳兹人(Ashkenazi)的一个分支,其祖先是9-11世纪间陆续从南欧和中东翻越阿尔卑斯山进入中欧的犹太移民,和留在地中海世界的族人相比,他们遭受的排挤和限制更加严厉,职业选择更狭窄,而由于前面所说的原因,这些限制对族群的智力水平构成了强大的选择压力。

如此特殊的社会处境,使得聪明好学、头脑精明的个体有着高得多的机会生存下去,并留下更多后代,经过近千年三四十代的高强度选择,与高智商有关的遗传特性在种群中的频率显著提高;据乔恩·昂蒂纳(Jon Entine)和查尔斯·穆瑞(Charles Murray)等学者综合多种来源的数据估算,阿什肯纳兹人的平均智商约110(科克伦的估算值更高,为112-115),比美国同期平均水平高出10个点,相当于2/3个标准差。

对个体来说,10个点的智商优势或许不算很大,但对于一个上千万人的大群体,这一差距有着非常惊人的含义,假如智商确如查尔斯·穆瑞的研究所显示,在群体内呈正态分布,那么均值高出2/3个标准差便意味着该群体内智商高于140的个体的比例,大约是基准群体(此处是美国总人口)的6倍。

科克伦和哈本丁的假说还得到了一些遗传学证据的支持,有多种与神经系统相关的遗传病在阿什肯纳兹人中比例奇高,这些疾病涉及一些与神经突触形成有关的基因变异,它们倾向于增加神经元之间的突触连接,据两位作者推测,这些变异在恰当组合下会导致高智商,而在不恰当组合下则带来神经疾病。

这意味着,在偏爱高智商的高强度选择作用下,阿什肯纳兹人一方面提升了获得高智商的机会,同时也承担了罹患若干神经疾病的高风险,就像在疟疾肆虐的西非,一些族群获得了一种与血红蛋白相关的变异,在杂合子组合下,该变异将提高疟疾存活率,而不幸的纯合子组合则带来致命的镰刀型细胞贫血症。

不过,这一假说尚未得到广泛认可,主要的障碍是,将这样一个重大优势归因于短短一千年内的进化过程,很难让人接受,因为通常生物学家在谈论进化改变时,涉及的时间尺度至少几十万年,虽然在理论上,只要选择压力足够大,并且种群基因池里有足够多可供自然选择起作用的遗传多样性,几十代时间足以将一些原本罕见的变异的分布频率成倍提高,从而产生显著的族群间差异。

俄国遗传学家德米特里·别列耶夫(Dmitry Konstantinovich Belyaev)从一群野生银狐开始,只用了二十多年时间,便选育得到了非常温顺驯服的品种,它们在性情、毛色、耳朵、颅形等方面表现出一系列鲜明的驯化特征;原则上,没有什么可以阻止类似事情发生在人类身上。

实际上,正如两位作者在《万年大爆炸》的其他章节中列举的,以及尼古拉斯·韦德(Nicholas Wade)在2014年出版的《棘手遗产》(A Troublesome Inheritance)中讨论的更多例子所显示,人类在走出非洲后的几万年里,尤其是农业起源后的一万多年里,已经发生了许多显著且有重大意义的进化改变,其中有涉及乳糖消化,抵抗疟疾或饥荒,抵御寒冷,维生素D代谢,黑色素合成,骨密度等等与生态条件和生活方式有关的改变。

但阿什肯纳兹的分化历史毕竟只有千年,而现有的遗传证据也是间接的,尚没有直接证据可以说明究竟何种变异如何提高了智力;所以,一些学者便尝试考虑其他可能性,罗格斯大学人类学家布莱恩·弗格森(R. B. Ferguson)认为,阿什肯纳兹的独特性源自族群形成之初的奠基人效应(founder effect)。

奠基人效应的意思是,基因池毕竟不像充分搅匀的理想溶液,随便舀一勺,其成分构成都和整体一样;最初翻越阿尔卑斯的阿什肯纳兹祖先或许恰好携带了一些与神经系统有关的罕见变异,由于构成奠基人的最初移民人数很少,所以即便只有一个家族携带这些变异,它在未来壮大后的种群里也可能占很高比例。

这是一种诉诸偶然性的解释,假如涉及阿什肯纳兹智力优势的只有一个变异,那么奠基人效应便足以解释,问题是,科克伦列举的阿什肯纳兹中比例奇高的神经系统遗传病有四五种,涉及许多变异,而这些变异恰恰都与神经元突触形成有关,把它们都归之于奠基人效应,就很难让人信服了。

两位经济学家马里斯泰拉·波第西尼(Maristella Botticini)和兹维·埃克斯坦(Zvi Eckstein)在2012年出版的著作《蒙择之民》(The Chosen Few)中为我们开辟了另一条思路;他们首先注意到一个重要事实:从公元1世纪大流散时期到15世纪末,犹太人口在其所在社会总人口中的比例,始终在快速下降,从公元65年的10%降至1490年的1.1%。

但同时,并没有证据显示他们的生育率低于其他族群,很明显,不断有大批犹太人改宗为基督徒或穆斯林;考虑到他们作为少数教派面临着极为不利的社会处境,大批改宗也在意料之中;重要的是,哪些犹太人更可能选择改宗,并非随机,据一些早期基督徒作家观察,多数改宗基督教的犹太人都是穷人和文盲。

于是两位作者对犹太人的改宗决定进行了成本收益分析,发现这样的选择倾向是完全合理的;因为作为宗教少数派,流散的犹太人若要维持自己的宗教和文化传统,保持身份独特性,就需要花大量精力阅读和向孩子教授宗教经典,然而,对于那些从事农耕等体力劳动的家庭,这些投入没有额外价值,相反,对于那些从事精细手工业、商业、金融和管理类职业的家庭,由读经而获得的读写能力可以带来额外回报。

所以,坚持不改宗的,大多是从事城市的、需要读写能力和精明头脑的非体力职业者,而这些职业都是偏于高端和精英的,这一逻辑反过来也成立:那些天资聪颖,发现自己在读写学习上表现出众,因而有望由读经而获得上述职业机会的孩子,更有可能坚持读经而不改宗,总之,保留犹太身份的,要么是祖上智力较高因而有能力从事精英职业的,要么自己智力较高因而有望并希望从事精英职业的。

这样,个体对是否改宗的权衡,实际上对族群的智力构成了一种选择压力,但这一选择不像自然选择那样,是以影响个体生存机会和繁殖数量而起作用,被“淘汰”的个体并未死亡或绝后,只是离开了群体,但是就塑造族群的遗传特性而言,两种选择机制的效果是等价的。

而且,这一基于自我选择的解释,和科克伦与哈本丁的自然选择解释并不排斥,可以共同起作用;在分工和贸易不发达的中世纪,能够让犹太人发挥智力优势并抵消因社会地位低下而造成的生存劣势的职业机会十分有限,只有优势最显著者才能生存下来并保持犹太身份,而改宗的可能性加速了这一选择过程——这可以部分消除质疑者对“一千年是否足够长”的疑虑。

不过,和科克伦与哈本丁的理论一样,波第西尼与埃克斯坦的理论也仅仅是一种假说,正如一些历史学家所指出,他们对改宗与职业选择行为的经济学分析只是推测性的,尚缺乏经验证据的支持;然而,无论它是否能解释犹太智力优势,改宗权衡(或其他自我选择机制)在塑造少数族群文化特性上的作用却是毋庸置疑的,有众多同类例子可以佐证。

经济史学家格列高利·克拉克(Gregory Clark)便采纳了波第西尼与埃克斯坦的核心论点,并援引穆罕默德·萨利赫(Mohamed Saleh)2013年发表的一项研究指出,残存于伊斯兰世界的各种非伊斯兰小教派,包括犹太人,祆教徒(Zoroastrian),希腊正教徒,亚述基督徒,亚美尼亚基督徒,其精英化程度全都远高于穆斯林,表现为他们在医生、工程师、机械师、外语教师等精英职业中的比例奇高,而且这些族群的1/2到2/3都居住在汇集着富人和精英的大城市。

萨利赫认为,这一状况是伊斯兰政权统治政策的结果,他们一方面不强迫被征服者改宗,同时又对非穆斯林征收歧视性的人头税(jizya),于是这些群体中付不起人头税的下层成员就只好改宗,只有那些从其宗教与文化传统中获益最多且足以抵偿人头税和其他少数派特有成本的成员,才愿意坚守其传统身份,这样,统治者的歧视性政策实际上是在替这些少数族群不断清除资质禀赋较差,因而难以在精英职业中取得成就的成员。

虽然萨利赫没有提到,但人头税只是少数派生活在多数派中间所需负担的诸多成本中的一项,除了社会地位低下,法定权利缺失,他们还要遭受多数派邻居的歧视、排斥和攻击,这项成本在农村比在城市高得多,和城市流动性社会相比,农村熟人小社会的文化更单一和封闭,更排他,更难以容忍少数派的存在。

从阿什肯纳兹人在基督教欧洲和众多小教派在伊斯兰世界的经历中,都可以看到,基于个人禀赋在特定社会条件下给个体带来的比较优势而做出的自我选择,在塑造少数族群的文化和遗传特质上扮演了关键角色,这一选择机制也可通过另一条途径——跨国移民——表现出来,它在美国这个移民国家产生了两种对比鲜明的结果。

在2015年出版的《儿子照样升起》(The Son Also Rises)第13章里,格列高利·克拉克分析了美国社会一些少数族群的精英化程度;克拉克使用各族群在医生律师等精英职业中的相对代表率来度量这一指标,所谓相对代表率,是指某群体在某职业中的出现频率与它在总人口中所占比例的比值,基准值为1。(这一度量方法的有效性,在该书其他章节中已得到验证,克拉克用来衡量社会地位的数据来源包括收入与财产水平,遗嘱档案中的出现频率,顶级大学入学率,在大学教授、政府高官和国会议员中的代表率,获得科举功名的比例,等等,结果显示,基于不同来源的衡量结果有着很强的相关性。)

【图1】若干精英度偏高的美国少数族群在医生中的相对代表率

上图列出了在医生职业中的相对代表率高于1的16个少数族群,其中有些可能出乎许多人的意料,高居榜首的埃及科普特基督徒尤为惹眼,科普特人血缘上属于埃及土著,在罗马帝国后期皈依了基督教,并且直到阿拉伯征服之前,始终构成埃及人口的多数,在罗马和拜占庭帝国统治下,科普特人长期处于社会底层,与“精英”二字完全无缘,正是在阿拉伯人统治下,前述选择机制将它从一个底层多数群体改造成了少数精英族群。

然后,向美国的移民过程又发生了二次筛选,科普特人尽管在埃及有着较高精英度,但相对于发达国家仍是贫穷者,只有其中条件最优越、禀赋最优秀者,才能跨越移民门槛而进入美国,可以说,他们是精英中的精英。

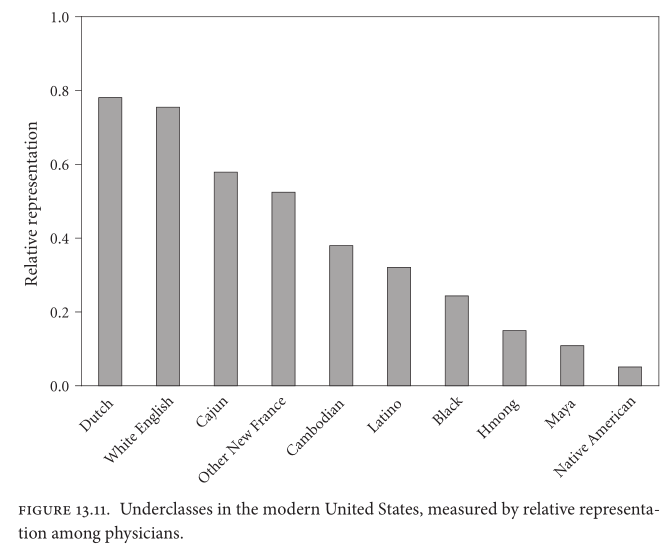

但不是所有移民群体都有着较高的精英化程度,如下图所示,拉美人、柬埔寨人、赫蒙人(Hmong,即越南苗族),在医生中的代表率皆远低于基准水平。

【图2】若干精英度偏低的美国族群在医生中的相对代表率

比较两组族群不难看出,造成这一差别的关键在于移民机会从何而来,不同性质的移民通道有着不同的选择偏向;拉丁裔移民大多利用靠近美国的地理优势,从陆地或海上穿越国境而来,柬埔寨人和赫蒙人则大多是1970年代的战争难民,这两类移民通道,对移民的个人禀赋都不构成正向选择;相比之下,其他移民通道——上大学、工作签证、投资移民、政治避难、杰出人士签证,都有着强烈的选择偏向。

观察这一差别的最佳案例是非洲裔美国人,在上面两张图表中都有他们的身影,图2中的黑人是指其祖先在南北战争前便已生活在美国的黑人,他们在医生中的代表率仅高于美洲原住民,图1中的非洲黑人是指南北战争后来自撒哈拉以南非洲的黑人移民,医生代表率4倍于基准水平,5倍于德裔和英裔美国人。

这一差别显然源自不同移民通道的选择偏向,老黑人的祖先是被贩奴船运到美洲的,而新黑人的祖先则是凭借自身优势或个人努力来到美国,往往来自母国的精英阶层,奥巴马便属于后一类,他来自肯尼亚的一个富裕家族,其曾祖父娶了5位妻子,祖父曾为英国军队服役,精通英语和读写,娶了至少3位妻子,父亲6岁便进入教会学校,后来又在夏威夷大学和哈佛大学取得学位,回国后先后在肯尼亚交通部和财政部担任经济学家,虽然只活了46岁,却娶过4位妻子,生了8个孩子。

订阅

订阅

临江之麋 @ 2016-03-28, 11:12

“并没有证据显示他们的生育率低于其他族群”

这句话明显不对。Gregory Clark在The Son Also Rises里所举的例子中,许多精英姓氏的人口占比在和平时期都是快速下降的,甚至最快200年就可以被稀释至最初的1/4。

我倒是觉得犹太人聪明的一个重要原因是他们的生育率比同等智商的其他族群人高。

[回复]

awakening @ 2016-03-31, 00:08

の

[回复]

杨启炬 @ 2016-04-11, 10:40

我觉得从生物学上角度对智力的研究的成果是有限的,而且对现时的意义并不大。难道说智力天生,一个群体在总体上就天生比另一些人差吗?应当承认,进化仍然是残酷的,但个体的主动自我改造不论从哪一水平开始起步,都具有重大意义。

[回复]

林一二 @ 2016-04-22, 16:09

这篇文章论证了某种模因的宿主可能从个体来看并不会从这种模因中获益,反而有一定劣势,但从群体来看,反而能增加宿主群体的优势度。

[回复]

竹子 @ 2016-05-02, 12:39

犹太精英的获奖比例如此之高,好像还是没说清。

[回复]

嬉戏唱游 @ 2016-12-19, 22:32

关于智商问题提供一个自己的想法,我一直认为可能是跟人类最初从非洲的迁徙距离存在明显关系,从网上的全球智商分布图也可以看出,留在非洲的智人平均智商最低,而迁徙最远的到东北亚的中日韩智商名列前茅。至于犹太人,一直在漂泊。。。。应该涉及到新的自然环境对于聪明基因的选择作用,其实与文中说的犹太人的面临社会压力具体机制有点异曲同工。不过我还是认为自然选择的作用是远大于社会选择的。毕竟时间尺度长,而且。至于选择迁徙的具体动机和机制与智商的关系还有待于辉总发掘。

至于成就问题,主要还是近代以来犹太人一直身处西方社会,虽然中世纪以来社会经济地位受到限制,但从获取西方科学文化教育方面并不比其他民族存在劣势,另外工业革命以来西方社会特别是新兴美国的层级流动加快,崇尚开放和竞争的大环境下。犹太人的智商优势,和本身就重视教育的传统,以及存在如文中说的该宗等反向选择出了学渣。因此在知识商业领域取得成就也不足为奇。

如果放一批华人在同样的处境之下我相信也不会比犹太人差多少。

[回复]

深深不洗 @ 2018-02-05, 15:55

似乎用贝克尔的质量-数量假说也能做类似解释,这样的假说自然能推出文章想表达的结论:少数族裔(人口占比,生育率通常较低)通常处于更不利的生存环境,会更加重视能力培养,提升生存概率。关键基因遗传的证据很难找到,也很少有基金鼓励这类研究。

[回复]

» 帕西人 @ 2021-12-24, 10:52

[…] 犹太人的情况其实也类似,流散的犹太人群体中,识字因而会读经者,特别是拉比们,是最不愿意改宗的,因为希伯来文读写能力以及对经文的掌握,是其社会地位的支柱,若是改宗,就会丧失这一最主要的优势, […]