【2021-07-28】

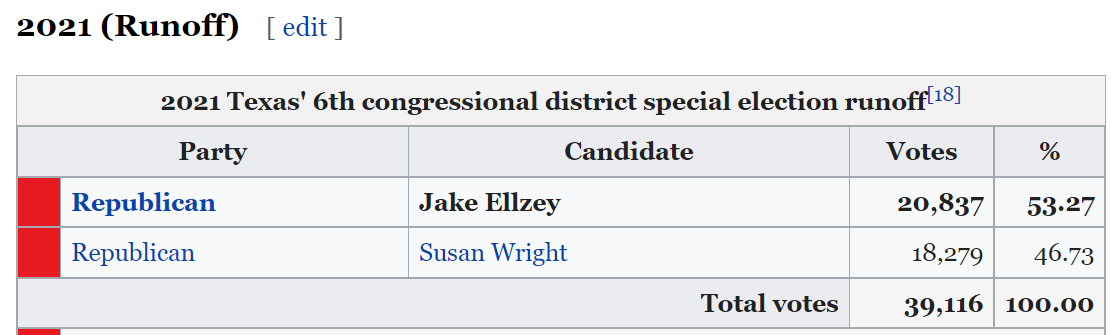

德州第六区的补选结果再次展示了川毛的反向动员能力,他支持的 Susan Wright 初选排第一,终选输给了初选排第二的 Jake Ellzey(也是GOP),

这本身是件好事,问题是,只有少数州采用这种不分党派的丛林式初选(nonpartisan blanket primary),如果用的是分党初选,川毛的影响不利于GOP,

因为虽然川毛动员支持者的能力很强,可是他动员反对者的能力更强,(more...)

【2021-07-28】

德州第六区的补选结果再次展示了川毛的反向动员能力,他支持的 Susan Wright 初选排第一,终选输给了初选排第二的 Jake Ellzey(也是GOP),

这本身是件好事,问题是,只有少数州采用这种不分党派的丛林式初选(nonpartisan blanket primary),如果用的是分党初选,川毛的影响不利于GOP,

因为虽然川毛动员支持者的能力很强,可是他动员反对者的能力更强,(more...)

这本身是件好事,问题是,只有少数州采用这种不分党派的丛林式初选([[nonpartisan blanket primary]]),如果用的是分党初选,川毛的影响不利于GOP,

因为虽然川毛动员支持者的能力很强,可是他动员反对者的能力更强,这一点在去年大选、佐治亚两位参议员补选和这次德州第六区补选的结果中,已经反复验证了,佐治亚的例子尤其明确,不存在其他解释,

如此看来,只要川毛还不肯歇,GOP 明年赢回两院的前景仍然不妙,

这本身是件好事,问题是,只有少数州采用这种不分党派的丛林式初选([[nonpartisan blanket primary]]),如果用的是分党初选,川毛的影响不利于GOP,

因为虽然川毛动员支持者的能力很强,可是他动员反对者的能力更强,这一点在去年大选、佐治亚两位参议员补选和这次德州第六区补选的结果中,已经反复验证了,佐治亚的例子尤其明确,不存在其他解释,

如此看来,只要川毛还不肯歇,GOP 明年赢回两院的前景仍然不妙,【2020-11-09】

总结一下我对计票争议的看法,

1)我对此事关注强度很一般,仅限于每天起床后花几分钟刷一下最新进展,还有在TW时间线上随机看到的东西,所以对其中争议我一直没有很强的判断,

2)但作为一个贝叶斯主义者,每条新到达的信息都可能让我建立或调整信念(哪怕是很弱的信念),之前我已解释了,某些信息是如何让我调整信念的,以及这背后的数学原理,

3)甲指出某个疑点,乙对此给出某种貌似说得通的解释,这不叫造谣-辟谣,任何把此类过程叫做造谣-辟谣的人,他在我眼中的可信度立马降至垃圾级,假如乙把自己的解释称为辟谣,他在我眼中的可信度立马降至垃圾级,

【2020-11-07】

对于白灯在多个州的尾翘翻盘,有两个解释:1)作弊,2)晚到邮寄票的高度偏向性(即:Dem更怕死因而更倾向于邮寄,并且邮寄票清点更慢因而更晚进入公布结果)。

随着出现尾翘翻盘的州一个个增加,你会提高对哪种解释的置信度呢?这取决于你相信导致尾翘的哪个假定因素(作弊或邮寄偏向)在各州之间更可能具有联动性。

依我看,美国选举制度的性质决定了,在各州之间协调联动作弊的可能性很小,并且这一可能性随涉入州的数量递增而指数(more...)

【2020-11-05】

眼下看起来最可能的结果是,GOP 52:48 保住参院,一个不太牢靠的多数,同时在众院拿回几个或最多十几个席位,但仍居少数,白灯以 270:268 险胜。

不是一个压倒性的或决定性的结果,价值对抗(或曰文化战争)仍将继续。

好消息是,GOP 终于可以丢掉川浦这个包袱了。

保守派里常有些耸人听闻的声音,说什么这是拯救美国的最后机会了,别信这些蠢话,美国历史上经历了多次激烈的价值对抗,宪政结构都保存了下来,这次更没有理由担忧(more...)

【2020-09-06】

有关近十几年越拉越大的民调误差,我听到过两种解释:

1)调查接受度偏差,即,被访者接受或拒绝调查的几率,并不独立于其镇痔立场,保守派更可能拒绝,特别是反建制保守派,因为他们把民调机构(和主流媒体/大学/NGOs等一样)视为建制机构,并且被自由派所控制,所以更倾向于拒绝理睬,

2)投票率偏向,对于受访者,接受主动找上门的调查,成本极低,远低于大选日真正去投票的成本,而这两者间的差距在镇痔光谱上的分布并不均衡,比如,作为保守派重要票基的郊区中产,投票率远高于内城贫民,后者是自由派票基。

@_bear_:还有一个是抽样的比例。调查机构会根据历史数据预估选民的投票热情,然后定一个取样比例,比如40%左派,35右派和25%中间派,但最近选民的热情显然不同以往

@whigzhou(more...)

【2019-05-19】

Liberals-(Turnbull+Bishop)=Conservatives, 从大势看,这个向Conservatives的转变迟早要发生,问题是,Conservatives目前在澳洲还赢不了选举,这局面有点像从Goldwater到里根之间的那十几年,区别是,澳洲是议会制,内斗起来更麻烦。

我错了,不过很高兴,居然赢了,赢得干净利落。

【2016-07-01】

@whigzhou: 澳洲的强制投票制创造了很多娱乐性政党。

@熊也餐厅:不去登记就可以不用投票。登记了不投以前是罚款五十澳元,现在怎么样就不知道。

@whigzhou: 不登记只是让政府可能开不了罚单而已,没有这样的豁免,我查过

@空的发狂WALLE:强制公民履行政治义务,为什么?

@whigzhou: 从实际效果上看,明显的结果是提高左派得票率,比民主党用大巴将本来不会投票的人一车车拉到投票站的效果好5倍,瑞士的一个案例(more...)

When Democracy Meets the Ghost of Evolution: Why Short Presidents Have Vanished

当民主遭遇进化的幽灵:矮个总统为何不再有

作者:Lixing Sun @ 2016-03-02

译者:沈沉(@你在何地-sxy)

校对:明珠(@老茄爱天一爱亨亨更爱楚楚)

来源:The Evolution Institute,https://evolution-institute.org/article/when-democracy-meets-the-ghost-of-evolution-why-short-presidents-have-vanished/

Size matters in politics: America hasn’t seen a president shorter than 5’7” since William McKinley. A main culprit, unbeknownst to many, comes from voters’ cognitive biases—the work of evolution. And the conundrum took a theatrical turn early this year when Marco Rubio, a Republican presidential hopeful, was spotted wearing a pair of new boots.

身高在政治中很重要。自威廉·麦金利以后,美国已经没有出现过身高低于5英尺7英寸的总统了。一个不为许多人所知的主要原因是选民的认知偏差——这是进化的产物。本年初,这个谜案出现了一个戏剧性转变:来自共和党的总统强力候选人马克·卢比奥穿出了一双新靴子。

“Marco Rubio’s Republican rivals literally are hot on his heels,” opened a New York Post news article on January 6. Speculatio(more...)

After that, however, all short candidates have lost to their tall rivals—James M. Cox (5’6”) to Warren G. Harding (6’0”) in 1920, Thomas Dewey (5’8”) to FDR (6’2”) in 1944, then to Harry S. Truman (5’9”) in 1948, and Michael Dukakis (5’8”) to George H. W. Bush (6’2”) in 1988.

但是,自那以后,所有矮个候选人都输给了他们的高个子对手:1920年,詹姆斯·M·考克斯(5英尺6英寸)输给了沃伦·G·哈丁(6英尺);1944年,托马斯·杜威(5英尺8英寸)输给了F·D·罗斯福(6英尺2英寸),1948年他又输给了哈里·S·杜鲁门(5英尺9英寸);1988年,迈克尔·杜卡基斯(5英尺8英寸)输给了老布什(6英尺2英寸)。

At 5’10”, Rubio is taller than the average American man. Still, he is 5” shorter than the front-runner Donald Trump, a difference you can easily see on the screen during Republican primary debates. By adding two inches to his stature, he hoped to up his chance—if only his rivals weren’t paying attention.

卢比奥身高5英尺10英寸,高于美国男性平均水平。但是,他还是比领跑者唐纳德·特朗普矮5英寸。这一差别在共和党初选辩论的屏幕上看得很清楚。他想通过给自己身高增加2英寸来提高机会——只盼对手不要注意。

Do tall men make good leaders—presidents in particular? I pulled out data from Wikipedia.com and did some statistics (such as the Mann-Whitney U test and Spearman’s rank correlation analysis). And I found no relationship whatsoever between height and performance ranking for all elected presidents before 1900. (Obviously, I can’t do so for the period after 1900 because no short presidents have been elected.)

高个子就能当好领袖吗?特别是,高个子就能当好总统吗?我从维基百科上找数据做了一些统计工作 (比如曼—惠特尼U检验、斯皮尔曼等级相关分析)。我发现,1900年前获选上任的所有总统的身高和他们的任职表现排名之间找不出任何关系。(1900年以后显然无法做这种分析,因为这段时间没有矮个总统获选。)

Why have short American presidents suddenly vanished since 1900?

为什么美国在1900年后突然就没有矮个总统了呢?

The answer, apparently, lies in the use of images in the media. In fact, the advent of the televised debate in 1960 has ushered in even more public scrutiny on candidates’ looks. As a result, no short or bald candidates have made it into the White House since Dwight Eisenhower. (Perhaps, that’s why Trump is careful about his hair—in case people think he is bald.)

答案显然在于媒体对照片的大量使用。实际上,1960年出现的电视辩论使公众对候选人的外貌审查进一步增加。于是,自艾森豪威尔以来,再没有任何矮个或秃顶候选人入主白宫了。(这也许就是特朗普特别在意发型的缘故,他担心人们以为他秃顶。)

How can a candidate’s physical appearance hold such a strong sway on voters’ choices? Psychologists and behavioral economists will point to the halo effect, where a perceived strength—here, the height of a candidate—eclipses all weaknesses. Why, then, are our cognitive systems so naïve as to swoon for something utterly irrelevant (namely, the body size) of a potential leader?

为什么候选人的身体外形如此强烈地左右选民的选择呢?心理学家和行为经济学家可能会说这是因为存在光环效应:人们感知到的某一力量(此处就是候选人的身高)会遮蔽所有弱点。那么,我们的认知系统为什么如此幼稚,竟会被准领导人完全无关的某些特征(即体型大小)迷住心神呢?

The answer lies in our evolutionary past. Research shows that in a vast number of animals, from insects to mammals, body size can robustly predict winners when resources and mates are at stake. In primates, alpha males are usually large and assuming. (That’s why, even for a novice, it often takes just a glance to spot them in a bunch.) Not only do they win more fights, but females also fall for them.

答案就是我们的进化史。研究表明,对于从昆虫到哺乳类的大量动物而言,在资源和配偶成问题的情况下,体型大小能牢靠的预测谁会胜出。灵长类的雄性领袖通常都高大专横。(因此即便是新手也能从一群动物中一眼认出它们。)它们不但能赢取更多战斗,而且能收获雌性的喜爱。

This process favoring large body size is known as sexual selection, and apparently, it also worked for our Stone-Age ancestors. Even in modern tribal societies, from the Amazons to Papua New Guinea, tall, husky men are still widely preferred as chiefs—or “Big Men,” in Polynesia and other Pacific islands. No wonder our cognitive systems are tuned to looking for tall guys as leaders or mates—the hunks, in our colloquial lingo.

这一偏爱大块头体格的进程叫作性选择,我们石器时代的祖先们显然也受到了影响。即便在现存的部落社会中,从亚马逊丛林到巴布亚新几内亚,人们依然普遍更喜欢接受高大魁梧的男性当首领——或者“大人”,波利尼西亚和其他太平洋岛屿上就用这种称呼。因此,我们的认知系统会调整到找高个男人(——就是俗话说的hunk)做领袖或配偶,这毫不奇怪。

Since 1900, apparently, our liking for hunks hadn’t hit a major hitch until Harding was elected. In appearance, Harding was tall, virile, and gracious with thick eyebrows, wide shoulders, and a deep voice—features that can provoke a feeling of being macho, resolute, and competent.

显然自1900年以来,我们对大个头肌肉男的喜爱直到哈丁当选都没有遭遇什么大挫败。哈丁眉毛浓密、肩膀宽阔、声音低沉,身材高大雄壮且和蔼可亲。这些特征让人觉得他富于男性气概、做事果断干练。

Indeed, he rose from being a small town newspaper editor to an Ohio state senator, a US senator, and finally the president. But just after two years in the Oval Office, Harding’s impressive suite of manly features turned out to be all fake. They did nothing but make him a womanizer.

实际上,他最早只是一个小镇的报纸编辑,后来当上俄亥俄州参议员,然后是国会参议员,最后成为总统。但入主白宫椭圆办公室才2年,哈丁那些令人印象深刻的全套男性气质完全变成了假相。它们没有什么用处,只是让他风流成性而已。

He is called, according to the U.S. News, “an ineffectual leader who played poker while his friends plundered the U.S. treasury.” Even Harding himself confessed, “I am not fit for this office and should never have been here.” When he died, rumors had it that his wife had poisoned him, not out of jealousy but to salvage his reputation from the charges of corruption in his administration.

据《美国新闻杂志》,他被称为“当同伙们洗劫美国国库时还在玩扑克牌的无能领袖。”连哈丁本人都承认,“我不适合这个职位,一开始就不应该到这来。”他死后,有传言说他是被妻子毒害的,原因不是嫉妒,而是为了补救他被控任内腐败的名声。

As the ghost of our evolutionary past lingers on, there is no reason why hunks with Harding’s physique won’t be elected again. If you have any doubt, think about Arnold Schwarzenegger. How much of a halo did he draw from his muscles as a body builder and his fame as an action movie star to win the Californian gubernatorial race in 2002?

进化史的幽灵一直在徘徊,因此没有理由认为拥有哈丁那种体格的大个头肌肉男不会再次被选上。如果你有任何疑虑,想想阿诺德·施瓦辛格。他那身健身运动员的肌肉和作为动作电影巨星的名气到底为他赢得2002年加州州长竞选贡献了多少光环?

It’s disconcerting for all concerned citizens to realize that in our age of television and the Internet, presidential elections share much with pageants for Mr. America. If our guts are all we rely on in the process, even the 5’7” John Adams or the 5’4” James Madison may not stand a chance to be elected today.

在电视和互联网时代,总统选举和美国先生选美有很多共同点。所有关心公共事务的公民因意识到这一点而心神不安。如果我们只依赖本能的话,那么5英尺7英寸的约翰·亚当斯或者5英尺4英寸的詹姆斯·麦迪逊今天若参选可能就没有机会胜出。

By forgoing a vast pool of talents from women, short men, and minority citizens (except Obama), how can we find the most capable person to lead our nation? In this sense, putting a woman in the White House will mark a new milestone in American democracy: it can break the entrenched spell—our cognitive biases for hunks—imposed by the ghost of evolution.

把妇女、矮个子、少数族裔(奥巴马除外)中的大量天才排除在考虑之外,我们怎么找出最有能力领导我们国家的人呢?从这个角度来说,选出一位女性入主白宫将成为美国民主新的里程碑:它将破除进化幽灵加在我们身上根深蒂固的魔咒,即我们钟情大个头肌肉男的认知偏差。

(编辑:辉格@whigzhou)

*注:本译文未经原作者授权,本站对原文不持有也不主张任何权利,如果你恰好对原文拥有权益并希望我们移除相关内容,请私信联系,我们会立即作出响应。

After that, however, all short candidates have lost to their tall rivals—James M. Cox (5’6”) to Warren G. Harding (6’0”) in 1920, Thomas Dewey (5’8”) to FDR (6’2”) in 1944, then to Harry S. Truman (5’9”) in 1948, and Michael Dukakis (5’8”) to George H. W. Bush (6’2”) in 1988.

但是,自那以后,所有矮个候选人都输给了他们的高个子对手:1920年,詹姆斯·M·考克斯(5英尺6英寸)输给了沃伦·G·哈丁(6英尺);1944年,托马斯·杜威(5英尺8英寸)输给了F·D·罗斯福(6英尺2英寸),1948年他又输给了哈里·S·杜鲁门(5英尺9英寸);1988年,迈克尔·杜卡基斯(5英尺8英寸)输给了老布什(6英尺2英寸)。

At 5’10”, Rubio is taller than the average American man. Still, he is 5” shorter than the front-runner Donald Trump, a difference you can easily see on the screen during Republican primary debates. By adding two inches to his stature, he hoped to up his chance—if only his rivals weren’t paying attention.

卢比奥身高5英尺10英寸,高于美国男性平均水平。但是,他还是比领跑者唐纳德·特朗普矮5英寸。这一差别在共和党初选辩论的屏幕上看得很清楚。他想通过给自己身高增加2英寸来提高机会——只盼对手不要注意。

Do tall men make good leaders—presidents in particular? I pulled out data from Wikipedia.com and did some statistics (such as the Mann-Whitney U test and Spearman’s rank correlation analysis). And I found no relationship whatsoever between height and performance ranking for all elected presidents before 1900. (Obviously, I can’t do so for the period after 1900 because no short presidents have been elected.)

高个子就能当好领袖吗?特别是,高个子就能当好总统吗?我从维基百科上找数据做了一些统计工作 (比如曼—惠特尼U检验、斯皮尔曼等级相关分析)。我发现,1900年前获选上任的所有总统的身高和他们的任职表现排名之间找不出任何关系。(1900年以后显然无法做这种分析,因为这段时间没有矮个总统获选。)

Why have short American presidents suddenly vanished since 1900?

为什么美国在1900年后突然就没有矮个总统了呢?

The answer, apparently, lies in the use of images in the media. In fact, the advent of the televised debate in 1960 has ushered in even more public scrutiny on candidates’ looks. As a result, no short or bald candidates have made it into the White House since Dwight Eisenhower. (Perhaps, that’s why Trump is careful about his hair—in case people think he is bald.)

答案显然在于媒体对照片的大量使用。实际上,1960年出现的电视辩论使公众对候选人的外貌审查进一步增加。于是,自艾森豪威尔以来,再没有任何矮个或秃顶候选人入主白宫了。(这也许就是特朗普特别在意发型的缘故,他担心人们以为他秃顶。)

How can a candidate’s physical appearance hold such a strong sway on voters’ choices? Psychologists and behavioral economists will point to the halo effect, where a perceived strength—here, the height of a candidate—eclipses all weaknesses. Why, then, are our cognitive systems so naïve as to swoon for something utterly irrelevant (namely, the body size) of a potential leader?

为什么候选人的身体外形如此强烈地左右选民的选择呢?心理学家和行为经济学家可能会说这是因为存在光环效应:人们感知到的某一力量(此处就是候选人的身高)会遮蔽所有弱点。那么,我们的认知系统为什么如此幼稚,竟会被准领导人完全无关的某些特征(即体型大小)迷住心神呢?

The answer lies in our evolutionary past. Research shows that in a vast number of animals, from insects to mammals, body size can robustly predict winners when resources and mates are at stake. In primates, alpha males are usually large and assuming. (That’s why, even for a novice, it often takes just a glance to spot them in a bunch.) Not only do they win more fights, but females also fall for them.

答案就是我们的进化史。研究表明,对于从昆虫到哺乳类的大量动物而言,在资源和配偶成问题的情况下,体型大小能牢靠的预测谁会胜出。灵长类的雄性领袖通常都高大专横。(因此即便是新手也能从一群动物中一眼认出它们。)它们不但能赢取更多战斗,而且能收获雌性的喜爱。

This process favoring large body size is known as sexual selection, and apparently, it also worked for our Stone-Age ancestors. Even in modern tribal societies, from the Amazons to Papua New Guinea, tall, husky men are still widely preferred as chiefs—or “Big Men,” in Polynesia and other Pacific islands. No wonder our cognitive systems are tuned to looking for tall guys as leaders or mates—the hunks, in our colloquial lingo.

这一偏爱大块头体格的进程叫作性选择,我们石器时代的祖先们显然也受到了影响。即便在现存的部落社会中,从亚马逊丛林到巴布亚新几内亚,人们依然普遍更喜欢接受高大魁梧的男性当首领——或者“大人”,波利尼西亚和其他太平洋岛屿上就用这种称呼。因此,我们的认知系统会调整到找高个男人(——就是俗话说的hunk)做领袖或配偶,这毫不奇怪。

Since 1900, apparently, our liking for hunks hadn’t hit a major hitch until Harding was elected. In appearance, Harding was tall, virile, and gracious with thick eyebrows, wide shoulders, and a deep voice—features that can provoke a feeling of being macho, resolute, and competent.

显然自1900年以来,我们对大个头肌肉男的喜爱直到哈丁当选都没有遭遇什么大挫败。哈丁眉毛浓密、肩膀宽阔、声音低沉,身材高大雄壮且和蔼可亲。这些特征让人觉得他富于男性气概、做事果断干练。

Indeed, he rose from being a small town newspaper editor to an Ohio state senator, a US senator, and finally the president. But just after two years in the Oval Office, Harding’s impressive suite of manly features turned out to be all fake. They did nothing but make him a womanizer.

实际上,他最早只是一个小镇的报纸编辑,后来当上俄亥俄州参议员,然后是国会参议员,最后成为总统。但入主白宫椭圆办公室才2年,哈丁那些令人印象深刻的全套男性气质完全变成了假相。它们没有什么用处,只是让他风流成性而已。

He is called, according to the U.S. News, “an ineffectual leader who played poker while his friends plundered the U.S. treasury.” Even Harding himself confessed, “I am not fit for this office and should never have been here.” When he died, rumors had it that his wife had poisoned him, not out of jealousy but to salvage his reputation from the charges of corruption in his administration.

据《美国新闻杂志》,他被称为“当同伙们洗劫美国国库时还在玩扑克牌的无能领袖。”连哈丁本人都承认,“我不适合这个职位,一开始就不应该到这来。”他死后,有传言说他是被妻子毒害的,原因不是嫉妒,而是为了补救他被控任内腐败的名声。

As the ghost of our evolutionary past lingers on, there is no reason why hunks with Harding’s physique won’t be elected again. If you have any doubt, think about Arnold Schwarzenegger. How much of a halo did he draw from his muscles as a body builder and his fame as an action movie star to win the Californian gubernatorial race in 2002?

进化史的幽灵一直在徘徊,因此没有理由认为拥有哈丁那种体格的大个头肌肉男不会再次被选上。如果你有任何疑虑,想想阿诺德·施瓦辛格。他那身健身运动员的肌肉和作为动作电影巨星的名气到底为他赢得2002年加州州长竞选贡献了多少光环?

It’s disconcerting for all concerned citizens to realize that in our age of television and the Internet, presidential elections share much with pageants for Mr. America. If our guts are all we rely on in the process, even the 5’7” John Adams or the 5’4” James Madison may not stand a chance to be elected today.

在电视和互联网时代,总统选举和美国先生选美有很多共同点。所有关心公共事务的公民因意识到这一点而心神不安。如果我们只依赖本能的话,那么5英尺7英寸的约翰·亚当斯或者5英尺4英寸的詹姆斯·麦迪逊今天若参选可能就没有机会胜出。

By forgoing a vast pool of talents from women, short men, and minority citizens (except Obama), how can we find the most capable person to lead our nation? In this sense, putting a woman in the White House will mark a new milestone in American democracy: it can break the entrenched spell—our cognitive biases for hunks—imposed by the ghost of evolution.

把妇女、矮个子、少数族裔(奥巴马除外)中的大量天才排除在考虑之外,我们怎么找出最有能力领导我们国家的人呢?从这个角度来说,选出一位女性入主白宫将成为美国民主新的里程碑:它将破除进化幽灵加在我们身上根深蒂固的魔咒,即我们钟情大个头肌肉男的认知偏差。

(编辑:辉格@whigzhou)

*注:本译文未经原作者授权,本站对原文不持有也不主张任何权利,如果你恰好对原文拥有权益并希望我们移除相关内容,请私信联系,我们会立即作出响应。

——海德沙龙·翻译组,致力于将英文世界的好文章搬进中文世界——

Political Animals by Rick Shenkman: why we shoot our democracies in the foot

Rick Shenkman新书《政治动物》:为什么我们会搬起石头砸民主的脚

作者:Olivia Archdeacon @ 2016-01-22

译者:babyface_claire(@许你疯不许你傻)

校对:沈沉(@你在何地-sxy)

来源:CapX,http://capx.co/political-animals/

Best-selling historian and Emmy award-winning investigative reporter Rick Shenkman is back. He explains in the latest of his seven books, Political Animals – How our Stone-Age Brain Gets in the Way of Smart Politics, that despite our species’ pride of rational thinking, our world is anything but rational.

畅销历史书作家和艾美奖调查记者获得者Rick Shenkman回来了。他在最新的第七本书《政治动物:石器时代的大脑如何妨碍政治精(more...)

——海德沙龙·翻译组,致力于将英文世界的好文章搬进中文世界——

【2016-05-18】

1)纳税额与投票权的分离是近代政治堕落的基础动力之一,

2)没有堕落的更彻底是因为庞大中产阶级的存在,

3)福利制度在不断放大食税阶层,

4)离开其社会结构基础,三权分立并不能自我维持,最高法院的刹车皮并非永远指望得上,

5)州权避免让事情变得更坏,但效果也颇为有限,

6)未来政治对立将更多表现为州际差异,

7)所以问题之一是保守派是否能赢得足够多的州从而控制参议院,而这取决于人口分布,食税人口向大城市化聚集或许是好事,

8)总有一天众议院也会拿参院开刀,就像当初下院对上院动手一样,

9)未来保守州会更强硬的抗拒联邦权力,

10)当这种抗拒达到禁止联邦官员入境执法的程度时,分裂便开始了

11)宗教是抵抗国家权力越来越深介入私人生活的另一把保护伞,宗教自由也是近年来能够帮助个人避免政府管制/干预的少数几条还在起效的宪法原则之一,但自由派正在不遗余力地摧毁这把保护伞,

12)好消息是,这一对抗将让更多基督教派站到自由一边,或许libertarians也不得不创个教派才能在法庭赢得对抗国家干预的豁免权

13)从百年以上的长期看,保守派终将凭借生育率而取胜,问题是在此之前文明崩坏到何种程度,制度重建会有多艰难

< (more...)【2016-01-08】

@sonicblue3: 在你国舆论场共和党似乎通过小布什的两场战争就取得了永远的鹰派名声,这是民主党总统通过两次世界大战和韩战越战都做不到的

@whigzhou: 美国两党制,隔几代就阵营重组,无限往前刨根说民主党祖上也鹰过毫无意义

@whigzhou: 一楼一凤制下形成的两党格局,和比例代表制下的多党格局,虽然都叫“党”,性质完全不同,前者是被选举制度强行压合到一起的大杂烩,后者才是有着明确纲领的主义式(more...)

【2012-11-07】

@whigzhou: 什么叫大政府和既得利益?——奥巴马得票率最高的选区是Washington DC,91%,远远超出第二名夏威夷的71%

@whigzhou: 所以很可能,当直接间接吃官饭的人口比例越过某个临界点,社会主义在体制内就无法逆转了,比如希腊

电视辩论降低了政治承诺的效力

辉格

2012年10月19日

拜网络传媒之赐,如今各国人民都可以实时观赏美国大选这场全球最热闹的政治真人秀了,从火车巡回演讲、全国性大报上登广告,到广播、电视、网络,日益丰富和发达的传播手段也让这场表演变得越来越激烈精彩,1960年起更增添了面对面的候选人电视辩论会,并从1976年开始成为例行节目,俨然已是整个竞选活动的巅峰时刻。

电视辩论这种方式一推出便获得了立竿见影的效果,尼克松很明显的输在了形象上,福特更是在民调领先的情况下因一句口误而溃败,从本次竞选过程看,电视辩论前后的民调波动幅度,明显大于其他事件带来的波动,足以导(more...)

即时决胜投票法的政治含义

辉格

2010年7月8日

日前,自民党领袖副首相克莱格在下院宣布,将于明年5月举行全民公投,决定是否将下院选举制度,由目前的简单多数制改为即时决胜制(IRV);这是一项重大改革,尽管公投前景未明,而且目前支持率领先的保守党坚决反对,但由于该投票法将带给选民更充分更精确的表达政治意愿的机会,而消除其在简单多数制下常常面临的纠结与两难困境,因而广受选民喜爱,它此前所面临的障碍主要来自现有党派格局及其所控制的立法部门,以及法院的宪法审查机制,而一旦进入公决程序,恐怕已难以阻挡。

所谓即时决胜,就是用一次性的复选排序式投票,来模拟那种逐步缩短候选名单的多轮投票;在理想的多轮投票模型中,尚无人过半数时,每次只应淘汰得票率最低的一名候选人,否则便可能违背该投票法的设计初衷;比如有8名候选人,若第一轮投票淘汰最后两名,而投票给第8名的选民,原本可能准备在第8名被淘汰时投给第7名的,加上第7名自己所得选票,可能大大超过第6名,那么,为何淘汰第7名而保留第6名呢?

可是如果采用理想多轮投票,选举所用时间和金钱成本可能高的无法接受,根本(more...)

朋友给我推荐了罗伯特·西奥迪尼(Robert B. Cialdini)的《影响力》(Influence: The Psychology of Persuasion),今天看了一下,还不错,第二章讲人类根深蒂固的互惠传统,提到一些议员之间如何做交易、政客如何用小恩小惠争取选民的八卦,看得兴起时,我突然想到一件很有意思的事情:

在民主国家,候选人或他的竞选组织,如果向选民派发现金,换取后者的投票,是非法的,而且会遭受公众谴责,如果是派发实物,情况则变得复杂,未必非法和背德,比如为流浪者提供午餐、帐篷,向穷孩子赠送图书和玩具,给病人送药品,不仅合法,而且还会受赞扬,但要是给中产选民送手表,情况就大为不同,可能被视为变相贿选,但是,如果送的是服务,比如职业培训、环境清理、心理辅导等等,那么无论对象是穷人还是富人,似(more...)

>在器官移植问题上,我们的伦理和法律无法容忍自由交易,这是眼下无法改变的事实。自愿的器官交易,尽管并不违背基本法理——我做出牺牲去帮助他人,同时获得报酬,这跟海滨浴场的救生员冒着生命危险提供救生服务是一样的,而多数救生员是拿报酬的。但伦理和法律体系还遵循着另一条原则,即:人的行为不仅要各方自愿、不伤害他人,还不能越过旁观者的审美底线。这条原则,已经体现在近代对肉刑的废除和当代对安乐死的抵制中。

古典时代以来,盛行于上古的肉刑和体罚,便不断废除或缩小范围,与此同时,死刑却有增无减,显然,这并非出于对受刑者的同情,或者认为肉刑太重,而仅仅是为了满足旁观者的审美要求;各国对器官交易的普遍禁止,也是基于同样的法理原则。那么,在这样的伦理背景下,计划系统是否就不可避免呢?是否能找出某种交换和激励机制,既能为器官捐献提供足够激励,能有效协调供需,同时又不过分冒犯公众的审美取向呢?这是可能的。因为审美所针对的是行为的外观而非实质,所以如果能为自愿交易机制披上一件温情美善的外衣,而不是那么赤裸裸,公众是会接受的。

值得探究的是:在哪些类型的交易对象上,赤裸裸的交易会令人厌恶? 初步名单:性、婚姻、器官、选举、亲戚朋友间的互助、徒弟给师傅的学费……