【2022-06-26】

@whigzhou: 昨天我贴了《上帝的新牧场》第三章,其中有个难点,就是我的马尔萨斯弹簧理论,我用第一节又把它重新解释了一遍,我已经不记得这是第几遍了,但我估计,多数读者还是无法理解,这很正常,因为依我的阅读经历,这可能是整个经济史领域中最困难的一个理论点,我还从来没见过经济史家中有人真正弄懂过这一道理,

@whigzhou: 又想了想,可能这么表达更容易简洁易懂:剩余不是生产出来的,而是占有出来的,当一(more...)

【2022-06-26】

@whigzhou: 昨天我贴了《上帝的新牧场》第三章,其中有个难点,就是我的马尔萨斯弹簧理论,我用第一节又把它重新解释了一遍,我已经不记得这是第几遍了,但我估计,多数读者还是无法理解,这很正常,因为依我的阅读经历,这可能是整个经济史领域中最困难的一个理论点,我还从来没见过经济史家中有人真正弄懂过这一道理,

@whigzhou: 又想了想,可能这么表达更容易简洁易懂:剩余不是生产出来的,而是占有出来的,当一(more...)

【2016-05-17】

@黄章晋ster 你很难说,猫主席发动史无前例时,到底是因为有运动群众的偏好,还是不得已才如此。我们也可以这样说,秦始皇当年不能像东德苏联一样把所有人都纳入专政机关的监督视线之内,不是他不想这么做,而是他没有足够的社会财富可以做到这一点。 °城市化率与清洗模式的选择 http://t.cn/RqDaFh2

@whigzhou: 另一组数字也值得注意,1911年时俄罗斯帝国人口1.67亿,扣掉波兰部分大概1.55亿,此后经历各种杀戮,和1932-33大饥荒,到1936年斯大林开始大清洗时,苏联人口仍不足1.6亿,对比猫国,1948-1966年间,人口约增长50%。

@Liittma是我:说明了什么(more...)

权力积木#3:马尔萨斯弹簧

辉格

2015年12月21日

考古学家在判断一个社会的文明程度时,常依据这样一些线索:显著的社会地位分化,宏大工程,复杂的文字系统,精致的工艺品,以及职业分工的迹象;所有这些线索都指向一个共同点:部分社会成员脱离了生存必需品的生产,从而能够专注于其他技艺的发展,保存和积累起复杂的知识系统。

确实,文明发展的主线,便是知识系统的不断积累和膨胀,若将它比做基因组,那么各种可见的文明创造物便是表现型,正如道金斯所言,身体易朽,基因永生;但假如没有一个脱离食物生产的专业群体,知识积累便极为缓慢,并不断被遗忘和讹变所侵蚀,恰如我们在前文明社会的朴陋文化中所看到的情况。

部分成员脱离食物生产,意味着食物(以及其他生存必需品,下同)的劳动生产率超出了仅仅满足食物生产者自己生存繁衍所需的水平,超出的部分常被人类学家称为“剩余”(注:并非马克思所说的那种剩余);一个社会剩余率越高,用于支撑其文明活动的资源便越多,文明就越繁荣,这是显而易见的。

然而,在“剩余从何而来”这个问题上,却有着一种流传极为广泛的深刻误解:认为技术进步提高了劳动生产率,即单位劳动生产了更多食物,从而带来剩余;可是正如马尔萨斯所指出,技术进步确实可在短期内提高劳动生产率,但人口增长很快又会将劳动生产率拉下来,结果只是增加了人口,这一过程只须几代或十几代人即可完成。

所以,除非技术进步连续涌现,或永远存在可供拓垦的新土地,从长期看技术进步不会提高剩余率;实际上,在定居农业之前,人类也取得过许多技术进步,标枪、弓箭、石器、掘棒、渔网、陷阱,火的控制,还有团队合作与狩猎计谋,这些进步帮助人类散布全球,占据了广阔生态位,但并未带来经常性的剩余和积累,因而也没有发展出文明。

如今,越来越多的经济史家相信,工业革命之前,人类和其它动物一样,长期处于马尔萨斯陷阱(毋宁说是常态)之中,证明这一点的最佳证据是工资铁律(Iron Law of Wages):非技术工作的工资始终徘徊在生存线附近;可是,文明毕竟诞生了,那么,究竟是什么带来了剩余?很明显,必定存在某种力量,阻止人口增长到耗尽全部剩余的程度。

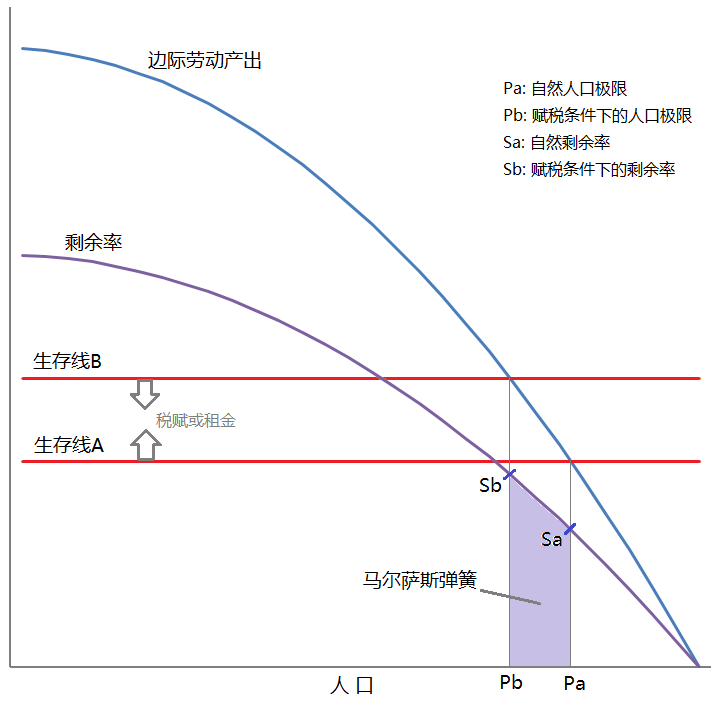

有两种力量起了这样的作用:国家权力和私人财产权;原理如下图所示:

【图1】马尔萨斯弹簧

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完(more...)

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完全可以达到15-25%。

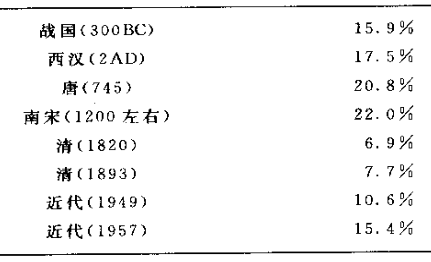

据经济史家赵冈统计,(按两千人以上标准)战国时期城市化率达15.9%,南宋更高达22%,汉唐介于两者之间;以物质丰富度和文化多样性衡量,两宋也是中国古代文明的巅峰期,此后,随着人口压力渐增,城市化率一路下滑,到近代前夕已降至不足7%,据施坚雅测算,清代繁荣程度最高的江南,城市化率也只有7.8%。【注1】

【图2】中国若干历史时期的城市化率

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完全可以达到15-25%。

据经济史家赵冈统计,(按两千人以上标准)战国时期城市化率达15.9%,南宋更高达22%,汉唐介于两者之间;以物质丰富度和文化多样性衡量,两宋也是中国古代文明的巅峰期,此后,随着人口压力渐增,城市化率一路下滑,到近代前夕已降至不足7%,据施坚雅测算,清代繁荣程度最高的江南,城市化率也只有7.8%。【注1】

【图2】中国若干历史时期的城市化率

城市衰微也体现在顶级都市的规模缩减上,明清最大城市不过80万人口,而唐长安、北宋开封、苏州,南宋临安,人口都过百万,宋代还有一大批人口数十万的大城市,其中武昌、泉州、建康等都市若放在清代皆可与京城比肩;人口压力和城市退化的关系,从华北城市的衰弱中也可见一斑,由于华北平原开发历史更久,人口更早饱和,那些著名的古代中原大城在中古之后再也没有复兴过。

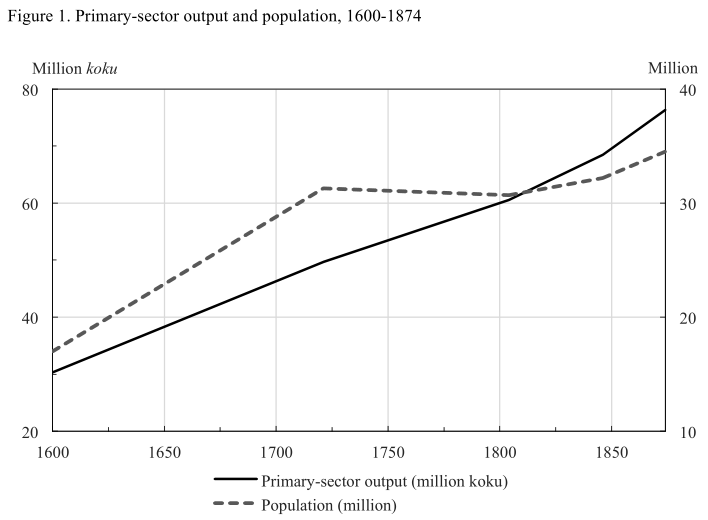

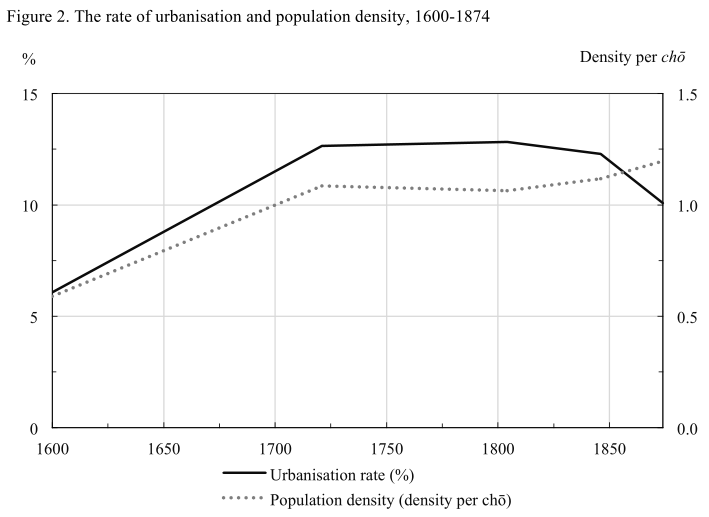

同样的情况也出现在江户时代的日本,在德川幕府结束战国时代之后,日本进入了长期和平阶段,人口持续增长,起初带来了城市繁荣,据斋藤修(Osamu Saito)和高岛正德(Masanori Takashima)测算,(按万人标准)城市化率从1600年的6%上升到1721年的12.6%,但随着人口逼近极限,人口压力渐增,城市开始萎缩,到1874年明治初期,城市化率已跌到10%。

德川家于1615年攻克大阪,发布一国一城令,弭平全境,到1721年重新落入马尔萨斯陷阱,满清于1681年平定三藩,到1796年爆发白莲教之乱,被许多史家视为人口压力开始起作用的标志,这两个长度极为接近的周期,或许并非巧合,和历史上典型中原王朝的人口恢复周期大抵一致。

【图3】日本江户时代的人口与农业产出

城市衰微也体现在顶级都市的规模缩减上,明清最大城市不过80万人口,而唐长安、北宋开封、苏州,南宋临安,人口都过百万,宋代还有一大批人口数十万的大城市,其中武昌、泉州、建康等都市若放在清代皆可与京城比肩;人口压力和城市退化的关系,从华北城市的衰弱中也可见一斑,由于华北平原开发历史更久,人口更早饱和,那些著名的古代中原大城在中古之后再也没有复兴过。

同样的情况也出现在江户时代的日本,在德川幕府结束战国时代之后,日本进入了长期和平阶段,人口持续增长,起初带来了城市繁荣,据斋藤修(Osamu Saito)和高岛正德(Masanori Takashima)测算,(按万人标准)城市化率从1600年的6%上升到1721年的12.6%,但随着人口逼近极限,人口压力渐增,城市开始萎缩,到1874年明治初期,城市化率已跌到10%。

德川家于1615年攻克大阪,发布一国一城令,弭平全境,到1721年重新落入马尔萨斯陷阱,满清于1681年平定三藩,到1796年爆发白莲教之乱,被许多史家视为人口压力开始起作用的标志,这两个长度极为接近的周期,或许并非巧合,和历史上典型中原王朝的人口恢复周期大抵一致。

【图3】日本江户时代的人口与农业产出

【图4】日本江户时代的人口密度与城市化率

【图4】日本江户时代的人口密度与城市化率

人口压力的增长也伴随着众多文明元素的消逝,当我们追溯各种器物、技术、工艺、文学和艺术形式,乃至思想观念、组织模式和制度元素的古代渊源时,常会发现,那些能够找到的渊源,多数出现在宋代,还有一部分在南北朝,更早的,就要到先秦去找了,并非巧合的是,这些历史时期都是人口压力相对松弛的阶段。

宋代的产业生态很像工业革命前夕的英格兰,其核心特征是广泛采用非人力能源和劳动节省型机械,水力作坊遍地开花,包括大型水力纺车;然而到清代,王祯《农书》中所描绘的农业和工业机械几乎消失殆尽,铁鎝锄头代替了耕牛,推磨的水力换成了人力;明清江南纺织业尽管规模庞大,但黄宗智的研究发现,纺织工作绝大部分以家庭副业的形式完成,宋代那种集中使用水动力设备的规模化工场作坊已不复存在。

人口压力和城市繁荣之间的关系,从相反的方向可以看得更清楚,14世纪中后期的黑死病,消灭了欧洲1/3到1/2的人口,并且此后黑死病反复流行,长期抑制了西欧的人口增长;然而正是从那时起,欧洲的城市化率开始快速持续上升,(按五千人标准)从1300年的9.5%升至1400年的12.5%,这明显早于文艺复兴和地理大发现,更远远早于工业革命。

在2007年发表的《增长的三驾马车:瘟疫、战争和城市化》这篇论文中,经济学家Nico Voigtlander和Hans-Joachim Voth指出,正是黑死病加上连绵不绝的战争,让欧洲长时期内大幅远离马尔萨斯极限,才促成了数个世纪的城市扩张和经济繁荣,并为此后的工业革命创造了条件。

黑死病提高城市化率,并非因为它消灭了更多农村人口,恰相反,正如历史学家麦克尼尔所指出,古代城市的极高人口密度和恶劣卫生条件,令其在瘟疫中的死亡率远高于农村,这一点在欧洲尤为突出,因为不存在粪肥市场,欧洲城市的卫生条件远比中国城市差;但是,由于瘟疫大幅提高了工资率,在恩格尔定律作用下,对城市所生产的非农业产品需求大增,带来更多城市就业机会,不断吸引大批农民进入城市,这反过来又提高了瘟疫带来的死亡率。

在极限水平附近,降低人口将提高剩余率,从而让国家更容易征收税赋,供养一个更大规模的政府,这一原理为我们理解国家权力的基础提供了两个启示:首先,和传统的国家起源理论相反,国家的征税潜力和财政基础并非基于技术进步所带来的剩余,而只需要足够的暴力手段和组织能力,通过食物产出再分配压低人口水平,提高剩余率,便可获得可持续的税赋基础。

其次,尽管古代政府规模远不如现代政府那么大,但也并非都像晚期帝国的政府那么小,实际上,在人口压力还没那么大的古典时代,政府规模明显比后来的更大,相对于其人口水平,秦汉的行政系统不仅数量更多,专业化程度更高,组织更严密,对社会的控制也更深入和细致,这从简牍材料中可以得到一个直观印象。

施坚雅的研究发现,从西汉到清代,尽管人口增长了六倍,有效疆域扩大了一倍多(西汉整个南方基本上处于未开发状态),但基层行政单元并未增加,汉初1580个县,清初1510个;更有意思的是,越是战乱、分裂的人口低谷期,县反而越多,南北朝晚期只有四千万人口,却供养着2300个县政府,还有三个中央政府;同理,每个王朝初建之际,县的数量通常也处于峰值水平的1500多,随着王朝稳固,人口恢复,便逐渐下降到1200上下。

当人口压力特别巨大,以至难以征税以维持政府时,统治者甚至可能刻意压低人口;阿兹特克晚期的人口密度达到每平方公里200多,其中宜耕地区更高达500多,远高于其他早期文明,时常为饥荒所困,这一状况催生了一种独特的战争形态,这些战争并非起因于冲突或纠纷,也不是为了劫掠勒索或征服扩张,其主要目的就是尽可能多的获取俘虏,杀死并吃掉,武士的战功和晋升条件皆以捕获俘虏数量为依据。

在阿兹特克诸城邦中拥有霸主地位的三巨头,特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘,几乎持续不断的对其他城邦发动战争,起初这些战争是为了建立纳贡和贸易关系,但后来,常规战争已满足不了对俘虏越来越大的需求,为此,城邦之间时常安排一场“花式战争”([[xochiyaoyotl]]),在约定的时间和地点开战。

此类战争并不带来任何政治后果,也不改变外交关系,唯一的功能就是消灭部分人口并获取肉食;在阿兹特克,被用作人牲的俘虏数量非常庞大,一些重大仪式上,首先被献祭然后被吃掉的人牲,可多达8万,而一个普通城邦的人口也就几万,对于这些蛋白质高度匮乏的群体,大规模屠杀俘虏既是人口控制手段,也是重要的蛋白质来源。

印加帝国的人口密度虽没有阿兹特克那么高,宜耕区每平方公里超过120人,但安第斯高原的土地十分贫瘠,因而人口压力也很高,经济学家Louis Baudin将其称为马尔萨斯定律的绝佳案例;不过,印加人的解决方案不是杀了吃,而是计划生育和强制迁徙。

印加帝国在每个行省设有国营手工作坊,名为“太阳神处女院”,每隔一两年,行省官员便从所辖社区中挑选出一批少女,称为“选妇(aqllakuna)”,名义上,她们是印加王的候选嫔妃,实际上,其中少数被用作献祭人牲,还有少数被分配给功绩卓著的武士或贵族作为配偶,但绝大多数被终身幽禁在作坊内,纺织和酿酒,不得结婚生育,若被发现怀孕立即处死;选妇数量很庞大,规模较大的处女院可容纳数百人,而处女院在考古遗址中占有相当比例,这一制度明显有着控制生育率、压低人口的用意。

缓解人口压力的另一个办法是大规模迁移,人口过密地区的村社,被强行整体迁移到数百上千公里之外人口较稀的地区;强制迁移也是印加帝国的重要统治手段,通过彻底打散和重组原有的族群分布,传统的族群合作纽带被破坏,政治控制变得更容易,那些较为忠诚的族群被迁往边境要地,并以免税或分配大量他族女性作为补偿,不够驯服的族群则被迁入腹地,置于陌生邻居的监视之下。

印加与阿兹特克的高强度人口压力和极端人口控制手段,或许和它们的土地制度有关,这些社会始终没有形成私人土地财产权,土地皆由社区集体所有,这样,抵抗人口压力以免剩余被其耗尽的力量,就只剩下国家权力了。

----------------------

注1:赵冈对宋代城市化率的估算在各家中偏高,但并非最高,斯波义信估算的上限为30%,而最低估算数(柳平生与葛金芳)是13-14%,但同时,赵冈对清代城市化率的估算同样偏高,按施坚雅的较保守数据,1843年的城市化率仅为5.1%,所以,无论取高估数还是低估数,清盛期城市化率都只有南宋鼎盛期的约1/3。

人口压力的增长也伴随着众多文明元素的消逝,当我们追溯各种器物、技术、工艺、文学和艺术形式,乃至思想观念、组织模式和制度元素的古代渊源时,常会发现,那些能够找到的渊源,多数出现在宋代,还有一部分在南北朝,更早的,就要到先秦去找了,并非巧合的是,这些历史时期都是人口压力相对松弛的阶段。

宋代的产业生态很像工业革命前夕的英格兰,其核心特征是广泛采用非人力能源和劳动节省型机械,水力作坊遍地开花,包括大型水力纺车;然而到清代,王祯《农书》中所描绘的农业和工业机械几乎消失殆尽,铁鎝锄头代替了耕牛,推磨的水力换成了人力;明清江南纺织业尽管规模庞大,但黄宗智的研究发现,纺织工作绝大部分以家庭副业的形式完成,宋代那种集中使用水动力设备的规模化工场作坊已不复存在。

人口压力和城市繁荣之间的关系,从相反的方向可以看得更清楚,14世纪中后期的黑死病,消灭了欧洲1/3到1/2的人口,并且此后黑死病反复流行,长期抑制了西欧的人口增长;然而正是从那时起,欧洲的城市化率开始快速持续上升,(按五千人标准)从1300年的9.5%升至1400年的12.5%,这明显早于文艺复兴和地理大发现,更远远早于工业革命。

在2007年发表的《增长的三驾马车:瘟疫、战争和城市化》这篇论文中,经济学家Nico Voigtlander和Hans-Joachim Voth指出,正是黑死病加上连绵不绝的战争,让欧洲长时期内大幅远离马尔萨斯极限,才促成了数个世纪的城市扩张和经济繁荣,并为此后的工业革命创造了条件。

黑死病提高城市化率,并非因为它消灭了更多农村人口,恰相反,正如历史学家麦克尼尔所指出,古代城市的极高人口密度和恶劣卫生条件,令其在瘟疫中的死亡率远高于农村,这一点在欧洲尤为突出,因为不存在粪肥市场,欧洲城市的卫生条件远比中国城市差;但是,由于瘟疫大幅提高了工资率,在恩格尔定律作用下,对城市所生产的非农业产品需求大增,带来更多城市就业机会,不断吸引大批农民进入城市,这反过来又提高了瘟疫带来的死亡率。

在极限水平附近,降低人口将提高剩余率,从而让国家更容易征收税赋,供养一个更大规模的政府,这一原理为我们理解国家权力的基础提供了两个启示:首先,和传统的国家起源理论相反,国家的征税潜力和财政基础并非基于技术进步所带来的剩余,而只需要足够的暴力手段和组织能力,通过食物产出再分配压低人口水平,提高剩余率,便可获得可持续的税赋基础。

其次,尽管古代政府规模远不如现代政府那么大,但也并非都像晚期帝国的政府那么小,实际上,在人口压力还没那么大的古典时代,政府规模明显比后来的更大,相对于其人口水平,秦汉的行政系统不仅数量更多,专业化程度更高,组织更严密,对社会的控制也更深入和细致,这从简牍材料中可以得到一个直观印象。

施坚雅的研究发现,从西汉到清代,尽管人口增长了六倍,有效疆域扩大了一倍多(西汉整个南方基本上处于未开发状态),但基层行政单元并未增加,汉初1580个县,清初1510个;更有意思的是,越是战乱、分裂的人口低谷期,县反而越多,南北朝晚期只有四千万人口,却供养着2300个县政府,还有三个中央政府;同理,每个王朝初建之际,县的数量通常也处于峰值水平的1500多,随着王朝稳固,人口恢复,便逐渐下降到1200上下。

当人口压力特别巨大,以至难以征税以维持政府时,统治者甚至可能刻意压低人口;阿兹特克晚期的人口密度达到每平方公里200多,其中宜耕地区更高达500多,远高于其他早期文明,时常为饥荒所困,这一状况催生了一种独特的战争形态,这些战争并非起因于冲突或纠纷,也不是为了劫掠勒索或征服扩张,其主要目的就是尽可能多的获取俘虏,杀死并吃掉,武士的战功和晋升条件皆以捕获俘虏数量为依据。

在阿兹特克诸城邦中拥有霸主地位的三巨头,特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘,几乎持续不断的对其他城邦发动战争,起初这些战争是为了建立纳贡和贸易关系,但后来,常规战争已满足不了对俘虏越来越大的需求,为此,城邦之间时常安排一场“花式战争”([[xochiyaoyotl]]),在约定的时间和地点开战。

此类战争并不带来任何政治后果,也不改变外交关系,唯一的功能就是消灭部分人口并获取肉食;在阿兹特克,被用作人牲的俘虏数量非常庞大,一些重大仪式上,首先被献祭然后被吃掉的人牲,可多达8万,而一个普通城邦的人口也就几万,对于这些蛋白质高度匮乏的群体,大规模屠杀俘虏既是人口控制手段,也是重要的蛋白质来源。

印加帝国的人口密度虽没有阿兹特克那么高,宜耕区每平方公里超过120人,但安第斯高原的土地十分贫瘠,因而人口压力也很高,经济学家Louis Baudin将其称为马尔萨斯定律的绝佳案例;不过,印加人的解决方案不是杀了吃,而是计划生育和强制迁徙。

印加帝国在每个行省设有国营手工作坊,名为“太阳神处女院”,每隔一两年,行省官员便从所辖社区中挑选出一批少女,称为“选妇(aqllakuna)”,名义上,她们是印加王的候选嫔妃,实际上,其中少数被用作献祭人牲,还有少数被分配给功绩卓著的武士或贵族作为配偶,但绝大多数被终身幽禁在作坊内,纺织和酿酒,不得结婚生育,若被发现怀孕立即处死;选妇数量很庞大,规模较大的处女院可容纳数百人,而处女院在考古遗址中占有相当比例,这一制度明显有着控制生育率、压低人口的用意。

缓解人口压力的另一个办法是大规模迁移,人口过密地区的村社,被强行整体迁移到数百上千公里之外人口较稀的地区;强制迁移也是印加帝国的重要统治手段,通过彻底打散和重组原有的族群分布,传统的族群合作纽带被破坏,政治控制变得更容易,那些较为忠诚的族群被迁往边境要地,并以免税或分配大量他族女性作为补偿,不够驯服的族群则被迁入腹地,置于陌生邻居的监视之下。

印加与阿兹特克的高强度人口压力和极端人口控制手段,或许和它们的土地制度有关,这些社会始终没有形成私人土地财产权,土地皆由社区集体所有,这样,抵抗人口压力以免剩余被其耗尽的力量,就只剩下国家权力了。

----------------------

注1:赵冈对宋代城市化率的估算在各家中偏高,但并非最高,斯波义信估算的上限为30%,而最低估算数(柳平生与葛金芳)是13-14%,但同时,赵冈对清代城市化率的估算同样偏高,按施坚雅的较保守数据,1843年的城市化率仅为5.1%,所以,无论取高估数还是低估数,清盛期城市化率都只有南宋鼎盛期的约1/3。

【2014-06-10】

@whigzhou: 马克思在学术界遗毒最深的概念不是阶级斗争,而是“剩余产品(surplus product)”。

@whigzhou: 剩余产品和剩余价值是两码事,后者遗毒限于马教内部,前者遗毒害及整个人类学和历史学界。剩余产品理论的意思是:随着生产力提高,产出超过维持生存所需而出现剩余,剩余供养了包括统治者在内的专业阶层

@whigzhou: 这是对社会分工机制的深刻误解,受害者至今屡屡不绝于人类学界。

< (more...)不知何故,对Jared Diamond那本雄心勃勃的《枪炮、病菌与钢铁》(Guns, Germs, and Steel)一直不抱多大期望,或许是我对畅销书有些偏见吧,但这次显然错了,读过前几章,已让我惊叹:这正是多年来我所期待的那种历史研究啊。

年轻时汤因比(Arnold J. Toynbee)曾让我激动过一回,但读过之后留给我更多的却是失望,直到后来Daniel J. Boorstin重新恢复了我对历史学的信心,然后是Fernand Braudel,还有黄宗智,历史学有他们才算上了正轨。

《枪炮》前两部分(即前十章)写的非常好,但从第三部分开始,就明显看得出作者的功力不足之处了,当然,此书主题之设定对功力提出了极高要求,任何作者力有不逮都是可以体谅的,而Diamond宽广过人的知识结构在经济学上显然暴露了缺口。

简单说,Diamond为人类的进化过程能够在欧亚大陆导致如今高度复杂的文明,给出了一个从地理的、生态的、生计模式的、医学的,到制度的、文化的和技术的长链条解释,而在他那(more...)