权力积木#3:马尔萨斯弹簧

辉格

2015年12月21日

考古学家在判断一个社会的文明程度时,常依据这样一些线索:显著的社会地位分化,宏大工程,复杂的文字系统,精致的工艺品,以及职业分工的迹象;所有这些线索都指向一个共同点:部分社会成员脱离了生存必需品的生产,从而能够专注于其他技艺的发展,保存和积累起复杂的知识系统。

确实,文明发展的主线,便是知识系统的不断积累和膨胀,若将它比做基因组,那么各种可见的文明创造物便是表现型,正如道金斯所言,身体易朽,基因永生;但假如没有一个脱离食物生产的专业群体,知识积累便极为缓慢,并不断被遗忘和讹变所侵蚀,恰如我们在前文明社会的朴陋文化中所看到的情况。

部分成员脱离食物生产,意味着食物(以及其他生存必需品,下同)的劳动生产率超出了仅仅满足食物生产者自己生存繁衍所需的水平,超出的部分常被人类学家称为“剩余”(注:并非马克思所说的那种剩余);一个社会剩余率越高,用于支撑其文明活动的资源便越多,文明就越繁荣,这是显而易见的。

然而,在“剩余从何而来”这个问题上,却有着一种流传极为广泛的深刻误解:认为技术进步提高了劳动生产率,即单位劳动生产了更多食物,从而带来剩余;可是正如马尔萨斯所指出,技术进步确实可在短期内提高劳动生产率,但人口增长很快又会将劳动生产率拉下来,结果只是增加了人口,这一过程只须几代或十几代人即可完成。

所以,除非技术进步连续涌现,或永远存在可供拓垦的新土地,从长期看技术进步不会提高剩余率;实际上,在定居农业之前,人类也取得过许多技术进步,标枪、弓箭、石器、掘棒、渔网、陷阱,火的控制,还有团队合作与狩猎计谋,这些进步帮助人类散布全球,占据了广阔生态位,但并未带来经常性的剩余和积累,因而也没有发展出文明。

如今,越来越多的经济史家相信,工业革命之前,人类和其它动物一样,长期处于马尔萨斯陷阱(毋宁说是常态)之中,证明这一点的最佳证据是工资铁律(Iron Law of Wages):非技术工作的工资始终徘徊在生存线附近;可是,文明毕竟诞生了,那么,究竟是什么带来了剩余?很明显,必定存在某种力量,阻止人口增长到耗尽全部剩余的程度。

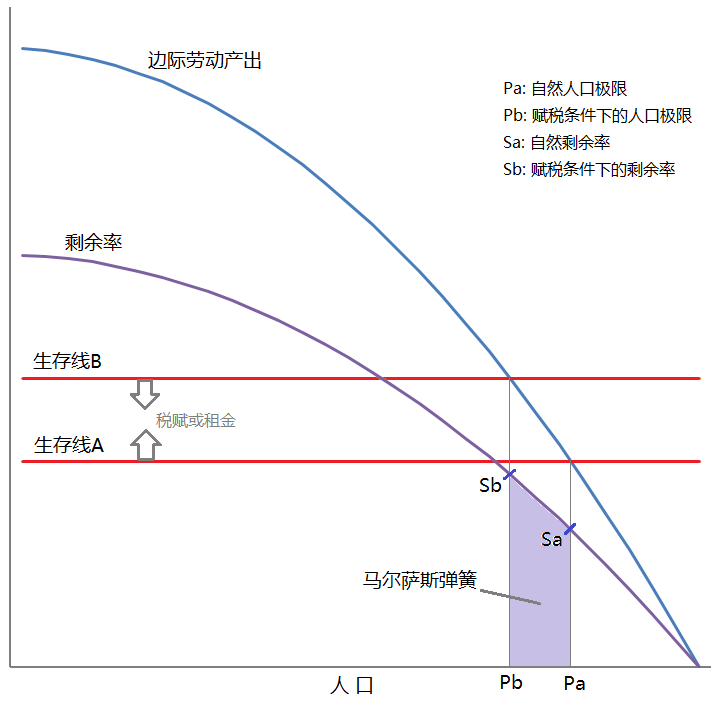

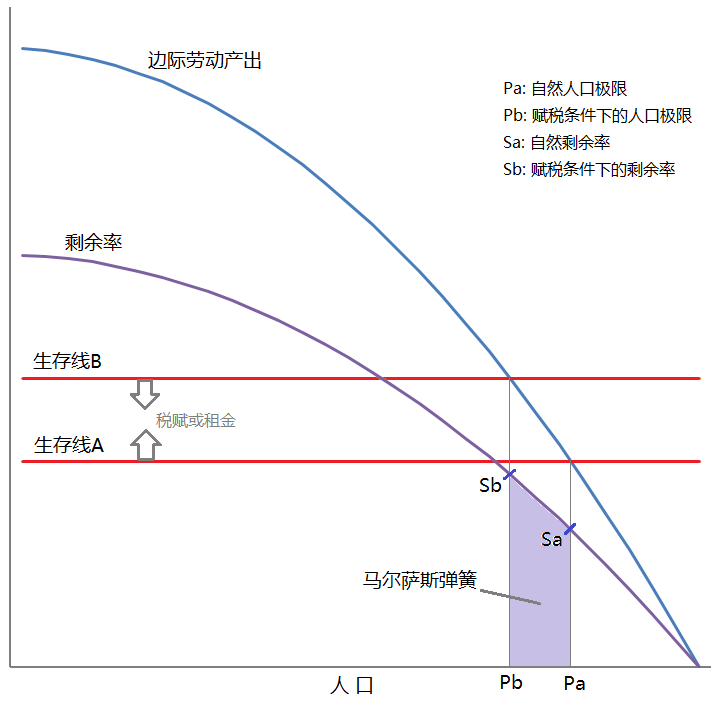

有两种力量起了这样的作用:国家权力和私人财产权;原理如下图所示:

【图1】马尔萨斯弹簧

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为Pb,而由于B点的边际产出率高于A点,因而剩余率也更高(即Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

认识到这一点,可以帮助我们更好的理解人类历史,消除一些陈腐谬见,比如许多人将人口增长视为社会繁荣的指标,或者认为,除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,相对的,战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平;然而,有着大量历史事实与这些传统见解相抵触,而且,一旦我们采取马尔萨斯的视角,许多貌似“反常”甚至不可思议的事情,就变得顺理成章了。

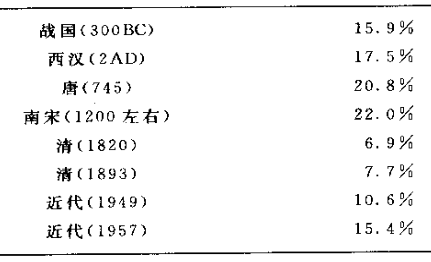

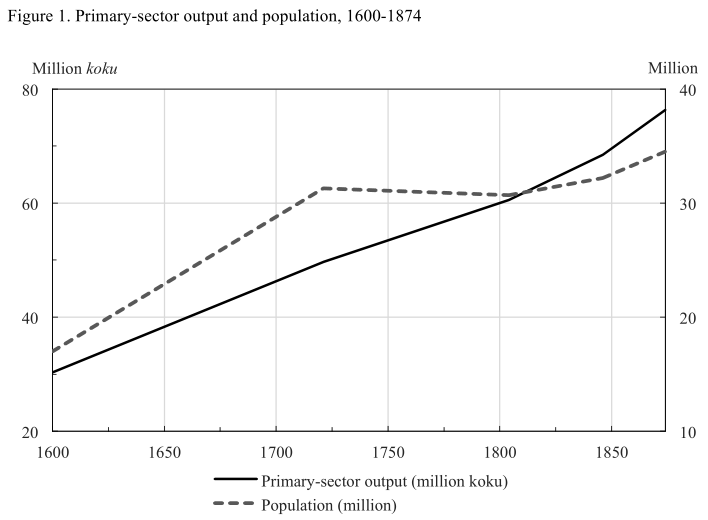

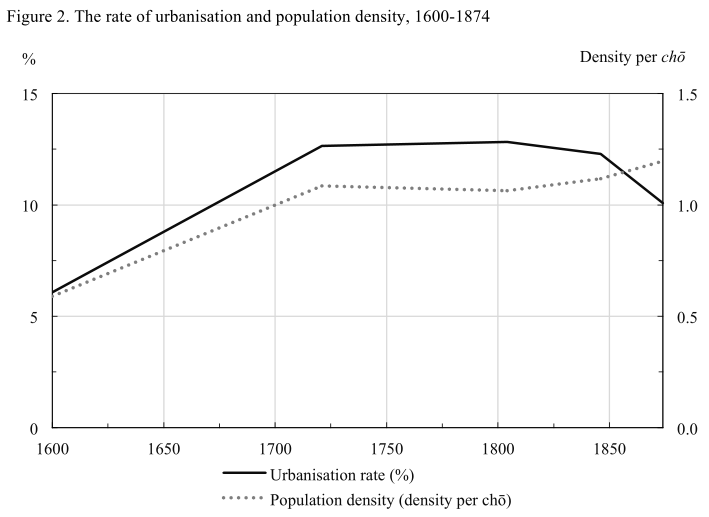

考虑到脱离食物生产的人多数生活在城市,而且除了早期城邦,城市居民绝大多数不是农民,因而城市化率是衡量文明繁荣程度的很好指标;许多传统农业社会在开始现代化进程之前,城市化率都不足10%,你可能会认为这是农业社会的常态,但实际上,当人口压力没到最高程度时,农业社会的城市化率完(more...)

订阅

订阅