含有〈超越邓巴数〉标签的文章(8)

超越邓巴数#7:暴力的垄断

辉格

2015年11月2日

马克斯·韦伯(Max Webb)将国家定义为一种垄断暴力的实体,即,它宣称在其领地内,只有它自己或经它允许,才能合法的使用暴力;这一定义(或至少作为判别标准之一)被政治学家普遍采纳,它确实抓住了国家的核心特征,对暴力的垄断,是私人武装组织向国家转变过程中的关键一步,假如一个社会始终没有任何组织能做到这一点,它便处于无政府状态。

之所以会发生这样的转变,是出于利益最大化的需要,当武装组织从特定劫掠对象那里榨取财富时,假如他预期这是与对方的最后一次遭遇,那么最优策略便是洗劫一空,但是由于活动范围总是受限于地理、交通和生态条件,劫掠者往往只能从十分有限的一群受害者那里渔利,此时,竭泽而渔,毁坏潜在劫掠对象的生计,或将其吓跑,皆非最佳策略。

这一点和经济学家阿瑟·拉弗( 标签:

超越邓巴数#6:武人的兴起

辉格

2015年10月20日

农业出现之前,所有适龄男性都是战士,但没人将打仗作为谋生之道,因为战争或暴力攻击虽可能带来各种利益——战利品、个人声誉、女人、消灭资源竞争对手,等等——,却无法为个人提供经常性收入或可靠生活保障,所以当时并不存在一个职业武人阶层,社会分工充其量只是在性别与年龄段之间发生。

但农业改变了这一状况,畜群和粮食成了可供持续劫掠的资源,有望为劫掠者提供持久生活来源,从而使得战争成为一种有可能赖以为生的职业;可以说,农耕和畜牧创造了一种新的生态位,吸引一些人逐渐将生计建立在此之上;对于有着长久狩猎历史的人类,这一生态位并不太陌生,农牧群体的生活资料只是另一种猎物而已。

不过,该生态位起初并不十分诱人,因为人类毕竟是最可怕的动物,几万年前便已占据了食物链顶端,从他们口中夺食太危险了,而且人类有着强烈的复仇倾向,被攻击、特别是亲友被杀之后,无论是个人情感还是社会规范,都要求人们实施报复,实际上,血仇循环也是传统小型社会之间暴力冲突的头号起因。

但劫掠机会的持续存在,激励着一代代劫掠和反劫掠者不断开发新的战争技术和组织方法,同时,凭借地位分化和财富积累所带来的比较优势,最终将战争变成了一种可持续的生计模式;首先是武器的发展,早先的武器十分简陋,而且制作材料都是分布广泛、容易获得的石料、竹木、骨料、皮革和贝壳,尽管有些材料(比如黑曜石)需要从远处交换而来,但价格也相当便宜,所以每个人都有能力为自己制作和装备与别人质量效力相当的武器。

据人类学家蒂莫西·厄尔(Timothy Earle)介绍,丹麦日德兰半岛的新石器时代晚期古日耳曼遗存中,最常见的武器是一种石制匕首,数量极多,几乎每个墓葬和房屋遗址中都有几把,当地农民在犁地时还经常翻到;然而在进入青铜时代早期之后,主要武器变成了青铜剑,它们仅见于小部分墓葬,而且这些墓葬的位置、形式和随葬内容,皆与其他墓葬有着显著区别。

【图1】北欧新石器时代的燧石匕首

更有意思的是,这些铜剑多数安装的是朴素剑柄,且剑刃上可观察到较多砍削所留下的痕迹,但有少数安装了采用失蜡工艺铸造的豪华剑柄,且较少使用痕迹;很明显,拥有青铜剑的武士已有别于普通人,而豪华剑的主人则是地位显赫的权势人物;这一变化的原因不难理解(more...)

超越邓巴数#5:青春的躁动

辉格

2015年10月7日

当多个群体联合成为更大社会时,总是面临这样一个组织问题:如何将维持秩序和协调集体行动的权力集团的规模限制得足够小,以确保其紧密合作;在前面的文章里,我已介绍了几种方法:1)强化父权和宗族,以将权力限制在长辈手里,2)赋予长支与幼支以不平等地位,从而将权力集中在长支手里,3)通过婚姻关系的内聚化,形成上层姻亲联盟,并垄断权力。

后两种方法都意味着地位分化,然而,只有当权势能够跨代积累时,个体和支系间的权势差异才能固化成阶层,进而形成稳定牢固的权力集团;可继承的财产权恰好创造了这样的条件,但是,不同类型的财产权有着不同的积累特性,而后者限定了地位分化的可能性,从而将社会大型化引向不同方向。

早期农民的主要财产是土地和牲畜,在旧大陆的多数农业社会,种植和畜牧都以某种比例混合搭配;在跨代传承过程中,土地数量要恒定的多(尽管也会因土壤退化或河流改道等原因而变动),牲畜数量则波动很大,而且出于生产组织的考虑,人们在处置土地产权时,有着普遍的抗分割倾向,即便不得不分也会尽可能推迟,而畜群则很容易分割,事实上也总是一有机会就分割。

例如,蒙古游牧者的多妻家庭,每位妻子和她的孩子们拥有单独的帐幕和自己的畜群,构成独立家户,而约鲁巴宗族社区(规模常达数百人)的土地归宗族集体所有,核心家庭只拥有使用权,成员去世后就被收回重新分配,马里多贡人(Dogon)的多妻家庭则处于中间状态:土地由家庭集体所有,并由长妻带领诸妻共同耕种,而牲畜则由每位妻子分别拥有,类似情况在非洲农牧混业社会十分常见。

土地和牲畜的差异也体现在分割时机上,畜牧者往往在男孩成年时便分给他几头牲口,作为其建立自己畜群的启动资本,到他结婚时,再分走一群牲畜(否则就无法成家),所以,以畜牧为主业者,家产分割继承是随每个继承人结婚而逐次进行的,最后父母保留的那一份由幼子继承,相比之下,以种植为主业者,通常要等到大家长去世之后,或宗族裂变之际,才一次性分家,在采用长子继承制的社会,甚至在分家时,也只分牲畜(和其他动产)而不分土地。

由于畜产的固有分割倾向,很难跨代积累,每一代的财富差异很快被子女数量所抹平,这样,以牲畜为主要资产的社会就难以形成稳定的阶层分化,因而无法通过上述后两条途径实现大型化,结果,要么停留在碎片化状态(就像中亚游牧民在多数时候那样),要么必须找出其他途径,他们找到的方法之一,是(more...)

超越邓巴数#4:婚姻粘结剂

辉格

2015年9月29日

通过组织宗族和强化父权而扩展父系继嗣群,终究会因亲缘渐疏和协调成本剧增而遭遇极限,西非约鲁巴宗族社区和华南众多单姓村显示了,其规模最多比狩猎采集游团高出一两个数量级(几百到几千人),若要组织起更大型社会,便需要借助各种社会粘结剂,将多个父系群联合成单一政治结构,而婚姻是最古老也最常见的粘结剂。

婚姻的粘结作用,在前定居社会便已存在,列维-斯特劳斯发现,相邻的若干继嗣群之间建立固定通婚关系,以交表婚之类的形式相互交换女性,是初民社会的普遍做法;持久通婚维系了群体间血缘纽带,促进语言上的融合,共享文化元素,让双方更容易结盟共同对抗其他群体,即便发生冲突也比较容易协商停战,所有这些,都有助于它们建立更高一级的政治共同体。

此类固定结对通婚关系广泛存在于澳洲土著和北美印第安人中,其最显著特点是,它是群体本位而非个体本位的,缺乏定居者所熟悉的从个体出发的各种亲属称谓,有关亲属关系的词汇,所指称的都是按继嗣群(或曰氏族,常由图腾标识)、性别和辈份三个维度所划分出的一个组别,婚姻必须发生在两个特定组别之间。(值得留意的是:这种模式常被错误的称为“群婚制”,实际上,其中每桩婚姻都发生在男女个体之间,并非群婚。)

典型的做法是,两个父系群结对通婚,澳洲西北阿纳姆地的雍古人(Yolngu),20个氏族分为两个被人类学家称为半偶族(moiety)的组,每个半偶族的女性只能嫁到另一个半偶族;这确保了夫妻双方的血缘不会比一级表亲更近;周人姬姓与姜姓的持续频繁通婚,或许也是此类安排的延续;不那么系统化的交表婚则更为普遍,几乎见于所有古代社会。

以此为基础,还发展出了更复杂的结对安排,比如西澳的马图苏利纳人(Martuthunira)采用一种双(more...)

多布人没我们这么好;他们凶恶,他们是食人族!我们来多布时,十分害怕。他们会杀死我们。但看到我们吐出施过法术的姜汁,他们的头脑改变了。他们放下矛枪,友善的招待我们。当拜访船队接近对方岛屿时,他们反复念诵类似这样的咒语:

尔之凶恶消失,消失,噢,多布男人! 尔之矛枪消失,消失,噢,多布男人! 尔之战争油彩消失,消失,噢,多布男人! ……另一个故事则说明了在这种恐惧氛围中,拥有库拉伙伴的价值:一个叫Kaypoyla男人,航行中搁浅于一个陌生岛屿,同伴全部被杀死吃掉,他被留作下一顿美餐,夜晚侥幸逃出,流落至另一岛上,次日醒来发现自己被一群人围着,幸运的是,其中一位是他的库拉伙伴,于是被送回了家。 在特罗布里恩,一位酋长的地位很大程度上体现在众多妻子(常多达十几个)带给他的庞大姻亲网络上,通过与妻子兄弟的互惠交换,常积累起显示其权势的巨大甘薯库存,姻亲网络也让他在库拉圈中地位显赫,普通人一般只有几位库拉伙伴,而酋长则有上百位;人类学家蒂莫西·厄尔([[Timothy Earle]])也发现,在部落向酋邦的发展过程中,酋长们建立其权势地位的手段之一,便是通过精心安排婚姻来建立姻亲网络。 对于社会结构来说,重要的是,姻亲关系的上述作用,被宗族组织和父权成倍放大了,并且反过来强化了后两者;若没有紧密的宗族关系,一位男性从一桩婚姻中得到的姻亲就十分有限,岳父加上妻子的兄弟,但宗族的存在使得婚姻不仅是一对男女的联合,也是两个家族的联合,随着繁复婚姻仪式的逐步推进,双方众多成员的关系全面重组,并在此后的周期性节庆聚宴上得到反复强化,这也是为何在具有宗族组织的社会中,婚姻和生育仪式发展得那么繁杂隆重。 类似的,假如没有强父权,男性从婚姻中得到的姻亲数量,便主要取决于妻子数量,而在高度平等主义的前定居社会,多妻较少见,而且妻子数较平均(但也有例外,比如澳洲,但那里的高多妻率同样伴随着强父权和老人政治),但父权改变了姻亲性质,在控制了子女婚姻之后,长辈取代结婚者本人而成为姻亲关系的主导者,这样一来,一位男性能够主动建立并从中获益的姻亲关系,便大大增加了。 宗族和父权不仅拓展了个人发展姻亲的潜力,而且拉大了个体之间和家族支系之间社会地位的不均等;在游团一级的小型简单社会中,尽管个体境遇和生活成就也有着巨大差异,但这差异主要表现为后代数量,很少能积累起可以传给后代的资源,而现在,由于宗族使得姻亲关系成为两个家族的广泛结合,因而这一关系网成了家族支系的集体资产,而同时,由长辈安排子女婚姻,使得这一资产具有了可遗传性,这就好比现代家族企业在晚辈接班时,长辈会把整个商业关系网络连同有形资产一起传给他。 借助长辈所积累的资源,成功者的后辈从人生起步时便取得了竞争优势,这便构成了一种正反馈,使得父系群中发达的支系愈加发达,最终在群体内形成地位分化;这一分化也将自动克服我在上一篇中指出的父系群扩张所面临的一个障碍:当家长联盟向更高层次发展时,由于共祖已不在世,由谁来代表更高级支系?很明显,拥有压倒性权势的支系家长更有机会成为族长。 当若干相邻群体皆发生地位分化之后,权势家庭之间便倾向于相互通婚,并逐渐形成一个上层姻亲网络;这个圈子将带给其成员众多优势:从事甚至垄断跨群体的长距离贸易,在冲突中获得权势姻亲的襄助,影响联盟关系使其有利于自己;经过代代相袭,权势强弱不再只是个人境遇的差别,而成了固有地位,权势者逐渐成为固化成一个贵族阶层。 和族长联盟一样,权势姻亲联盟也可将若干群体连结为一个政治共同体,但效果更好;由于血缘随代际更替而逐渐疏远,单系群不可避免处于持续的分支裂变之中,成吉思汗的儿子们还能紧密合作,孙子辈就开始分裂,但还勉强能召集起忽里勒台,到第四代就形同陌路了;相反,姻亲关系则可以每代刷新,保持亲缘距离不变。 阿兹特克的事例很好的演示了,姻亲联盟在维系一个大型共同体时是如何起作用的;阿兹特克由数百个城邦组成,其中三个强势城邦联合成为霸主,垄断城邦间贸易,并向各邦索取贡赋,国王一般与友邦王室通婚,并通常将其正妻所生嫡女嫁给友邦王族或本邦高级贵族,而将庶女嫁给较低级贵族或有权势的家族首领,类似的,贵族在本邦同侪中通婚,也将庶女嫁给有权势平民,或战功卓著的武士,相比之下,下层平民的婚姻则限于所居住社区,每个社区由若干家族构成内婚群。 这样,在社会结构的每个层次上,国王或贵族通过正妻和嫡子女的婚姻而构建了一个维持该层次统治阶层的横向姻亲联盟,而通过庶妻和庶子女的婚姻则构建了一个纵向姻亲网络,将其合作关系和控制力向下延伸,如此便搭建起一个组织紧密的多层次政治结构,其中每个层次上的姻亲网络有着不同的覆盖范围,因而其合作圈规模皆可限于邓巴数之下。 类似景象在前现代欧洲也可看到,王室在全欧洲联姻,贵族在整个王国通婚,而普通人的婚嫁对象则很少越出邻近几个镇区;得益于阶层分化,婚姻为多层社会同时提供了横向和纵向的粘结纽带,然而,高级政治结构在创造出文明社会之前,许多功能仍有待开发,也还需要其他粘结剂,我会在后面的文章里逐一考察。

超越邓巴数#3:祖先的记忆

辉格

2015年9月21日

早期人类社会不仅都是小型熟人社会,而且其中成员都是亲缘相当近的亲属,通常由少则六七个多则二十几个扩展大家庭组成;因为规模太小,这样的群体不太可能是将通婚关系限于其内部的内婚群体,而只能实行外婚,实际上往往是从夫居的外婚父系群,即,男性成年后留在出生群体内,女性则嫁出去,加入丈夫所在群体。

之所以父系群更为普遍,同样是因为战争;首先,群体间冲突的一大动机和内容便是诱拐或掳掠对方女性,而诱拐掳掠的结果自然是从夫居。

其次,在两性分工中,战争从来都是男性的专属,因而男性之间的紧密合作对于群体的生存繁荣更为重要,而我们知道,在缺乏其他组织与制度手段的保障时,亲缘关系是促成和强化合作关系的首要因素,而父系群保证了群内男性有着足够近的亲缘。

然而,也正是因为战争所需要的群体内合作倚重于亲缘关系,对紧密合作的要求也就限制了群体规模;因为亲缘关系要转变成合作意愿,需要相应的识别手段,否则,即便一种基于亲缘的合作策略是有利的,也是无法实施的;而随着代际更替,亲缘渐疏,到一定程度之后亲缘关系就变得难以识别了。

对于某位男性来说,群体内其他男性的脸上并未写着“这是我的三重堂兄弟,和我有着1/64的亲缘”,他头脑里也不可能内置了一个基于汉密尔顿不等式(rB>C)的亲选择算法,实际的亲选择策略,只能借助各种现成可用的间接信号,以及对这些信号敏感的情感机制,来引出大致符合策略要求的合作行为。

传统社会常见的父系扩展家庭里,几位已婚兄弟连同妻儿共同生活于同一家户,他们的儿子们(一重堂兄弟)(more...)

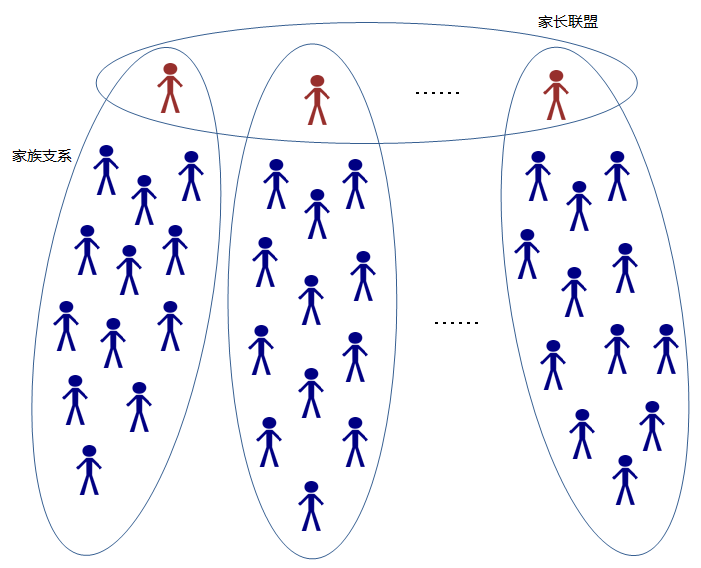

如图所示,若每位家长控制一个十几二十人的扩展家庭,并且二三十位家长(他们是三重以内堂兄弟)组成合作联盟,那么群体规模便可达到三四百,而同时,群内每个成员需要长期交往密切合作的熟人数量仍处于邓巴数之下。这样,当分属两个支系的年轻人发生冲突时,纠纷便可由双方家长出面解决,或提交家长会议裁断,并迫使当事人接受裁决结果。

同样,当群体面临外部威胁,或谋求与其他群体结盟,或准备对外发动攻击等公共事务而需要集体行动时,家长联盟将充当决策与执行机构;也可以这样理解:通过强化父权,家长们把家族树最下面一两层排除出了维持群体团结所需要的那个关键合作圈子,从而避开了邓巴限制。

人类学材料显示,上述模式广泛存在于前国家定居社会,而且它正是在定居之后才出现的;游动性的狩猎采集社会大多是平等主义的,没有高度压制性的父权,长辈也很少向晚辈施加强制性规范,而一旦定居下来(或者游动性减弱),父权便出现了,并且在近代化之前的整个文明史上都占据主导地位;当今世界,凡国家权力所不及的定居社会,像阿富汗、索马里、中东和非洲的部落地区,父权仍非常强大,并且是维持基层社会秩序的主要力量。

父权的常见表现有:对家庭财产的控制,并尽可能的延迟分家,控制子女婚姻,社区内的老人政治;因定居而发展出的财产权,是家长执行父权的强大工具,爱尔兰传统社会的家长,会将财产牢牢控制在手里,即便子女都已成家也不分割家产;一些非洲部族的家长更夸张,当家庭财富增长时,优先用于为自己娶更多妻子,生更多孩子,而不是资助成年子女结婚成家(因而多妻往往与强父权相联系)。

这种做法发展到极致时,老男人们几乎垄断了娶妻机会,在非洲班图语民族(例如西非的约鲁巴人和豪萨人,肯尼亚的康巴人)的许多部落中,父权高度发达,多妻制盛行,男性在熬到40岁前很难娶到妻子,而十岁出头的年轻女孩常常被嫁给五六十岁的老男人;贾瑞德·戴蒙德在检查了大量人类学材料后发现,此类现象广泛存在于传统农牧业定居社会中。

其中原理,我们从进化生物学的亲子冲突(parent-offspring conflict)理论的角度可以看得更清楚:尽管父母和子女很大程度上有着共同利益,但两者利益仍有重大区别,父母希望在各子女间恰当分配家庭资源,以便总体上获得最佳繁衍成效,而每个子女都希望更多资源分给自己这一支,所以不希望父亲生太多孩子。

强大的父权改变了亲子冲突中的力量对比,压制了子女需求中偏离父亲愿望的部分,而且宗族组织的发展又强化了这一父权优势:原本,父代的多子策略高度受限于本人寿命,当预期寿命不够长时,继续生育意义就不大了,因为失去父亲保护的孤儿很可能活不到成年,但有了宗族组织,孤儿就有望被亡父的兄弟、堂兄弟和叔伯收养,甚至得到族内救济制度的帮助(救济制度最初就是伴随宗族组织的发达而出现的)。

将亲子冲突理论稍作扩展,可以让我们更好的理解家长制和部落老人政治:个人在家族树上所居层次(俗称辈份)越高,其个体利益和群体利益的重合度就越高,因而长辈总是比晚辈更多的代表群体利益,他们之间若能达成紧密合作,便有望维持群体和谐,并获得集体行动能力,而同时,因为长辈间亲缘更近,长期熟识的几率也更高,因而紧密合作也更容易达成。

父权和家长联盟为扩大父系群提供了组织手段,不过,若仅限于此,群体规模的扩张将十分有限,因为家长联盟的规模本身受限于邓巴数(还要减去每个支系的规模),若要继续扩张,要么让每位家长控制更多成员,要么让家长联盟发展出多个层级,无论哪种安排,高层联盟中的每位成员都将代表一个比扩展家庭更大的支系。

问题是:谁来代表这个支系?假如寿命足够长,一位曾祖父便可代表四世同堂的大家族(比扩展家庭多出一级),但活的曾祖父太少了;一种解决方案是选举,事实上,部落民主制确实存在于一些古代社会;不过,更自然的安排是让长支拥有优先权(说它“自然”是因为其优先权是自动产生的,无须为此精心安排程序机制),比如周代的宗法制,让长支(大宗)对幼支(小宗)拥有某些支配权,并作为族长代表包含二者的上一级支系。

于是就产生了一个三级宗族结构,理论上,这样的安排可以无限制的迭代,从而产生任意规模的宗族,而同时,每一层级的合作圈都限于几十人规模,因而每位家长或族长需要与之保持长期紧密合作关系的人数,也都限于邓巴数之下。

但实际上,组织能力总是受限于交通、通信和信息处理能力等技术性限制,还有更致命的是,委托代理关系和逐级控制关系的不可靠性,随着层级增加,上层族长越来越无法代表下层支系的利益,也越来越难以对后者施加控制,经验表明,具有某种集体行动能力的多级宗族组织,规模上限大约几千,最多上万。

在古代中国,每当蛮族大规模入侵、中原动荡、王朝崩溃、帝国权力瓦解之际,宗族组织便兴旺起来,聚族自保历来是人们应对乱世的最自然反应,古典时代以来的第一轮宗族运动,便兴起于东晋衣冠南渡之时;如果说第一轮运动主要限于士族大家的话,南宋开始的第二轮运动则吸引了所有阶层的兴趣,家族成员无论贫富贵贱都被编入族谱。

和聚居村落的结构布局一样,宗族组织的紧密程度和集体行动能力同样显著相关于所处环境的安全性,华南农耕拓殖前线,或者国家权力因交通不便而难以覆盖的地方,宗族组织便趋于发达和紧密;人类学家林耀华描述的福建义序黄氏宗族,血缘纽带历二十多代六百多年而不断,到1930年代已发展到15个房支,每房又分若干支系,各有祠堂,从核心家庭到宗族,共达七个组织层级,总人口近万。

类似规模的宗族在华南比比皆是,在宗族之间时而发生的大型械斗中,双方常能组织起上千人的参战队伍,可见其规模之大,行动能力之强;华南许多宗族部分的从福建迁入江西,又从江西迁入湖南,但许多迁出支系与留在原地的支系之间仍能保持定期联系。

共同祖先记忆、父权、家长制、族长会议、大型宗族组织,这些由扩大父系群的种种努力所发展出的文化元素,不仅为定居社会的最初大型化创造了组织基础,也为此后的国家起源提供了部分制度准备,父权和族长权,是早期国家创建者所倚赖的诸多政治权力来源之一。

当然,父系结构的扩展只是社会大型化的多条线索之一,要建立起数十上百万人的大型社会,还有很长的路要走,还要等待其他许多方面的文化进化,在后面的文章里,我会继续追寻人类文明的这段旅程。

(本系列文章首发于“大象公会”,纸媒转载请先征得公会同意。)

如图所示,若每位家长控制一个十几二十人的扩展家庭,并且二三十位家长(他们是三重以内堂兄弟)组成合作联盟,那么群体规模便可达到三四百,而同时,群内每个成员需要长期交往密切合作的熟人数量仍处于邓巴数之下。这样,当分属两个支系的年轻人发生冲突时,纠纷便可由双方家长出面解决,或提交家长会议裁断,并迫使当事人接受裁决结果。

同样,当群体面临外部威胁,或谋求与其他群体结盟,或准备对外发动攻击等公共事务而需要集体行动时,家长联盟将充当决策与执行机构;也可以这样理解:通过强化父权,家长们把家族树最下面一两层排除出了维持群体团结所需要的那个关键合作圈子,从而避开了邓巴限制。

人类学材料显示,上述模式广泛存在于前国家定居社会,而且它正是在定居之后才出现的;游动性的狩猎采集社会大多是平等主义的,没有高度压制性的父权,长辈也很少向晚辈施加强制性规范,而一旦定居下来(或者游动性减弱),父权便出现了,并且在近代化之前的整个文明史上都占据主导地位;当今世界,凡国家权力所不及的定居社会,像阿富汗、索马里、中东和非洲的部落地区,父权仍非常强大,并且是维持基层社会秩序的主要力量。

父权的常见表现有:对家庭财产的控制,并尽可能的延迟分家,控制子女婚姻,社区内的老人政治;因定居而发展出的财产权,是家长执行父权的强大工具,爱尔兰传统社会的家长,会将财产牢牢控制在手里,即便子女都已成家也不分割家产;一些非洲部族的家长更夸张,当家庭财富增长时,优先用于为自己娶更多妻子,生更多孩子,而不是资助成年子女结婚成家(因而多妻往往与强父权相联系)。

这种做法发展到极致时,老男人们几乎垄断了娶妻机会,在非洲班图语民族(例如西非的约鲁巴人和豪萨人,肯尼亚的康巴人)的许多部落中,父权高度发达,多妻制盛行,男性在熬到40岁前很难娶到妻子,而十岁出头的年轻女孩常常被嫁给五六十岁的老男人;贾瑞德·戴蒙德在检查了大量人类学材料后发现,此类现象广泛存在于传统农牧业定居社会中。

其中原理,我们从进化生物学的亲子冲突(parent-offspring conflict)理论的角度可以看得更清楚:尽管父母和子女很大程度上有着共同利益,但两者利益仍有重大区别,父母希望在各子女间恰当分配家庭资源,以便总体上获得最佳繁衍成效,而每个子女都希望更多资源分给自己这一支,所以不希望父亲生太多孩子。

强大的父权改变了亲子冲突中的力量对比,压制了子女需求中偏离父亲愿望的部分,而且宗族组织的发展又强化了这一父权优势:原本,父代的多子策略高度受限于本人寿命,当预期寿命不够长时,继续生育意义就不大了,因为失去父亲保护的孤儿很可能活不到成年,但有了宗族组织,孤儿就有望被亡父的兄弟、堂兄弟和叔伯收养,甚至得到族内救济制度的帮助(救济制度最初就是伴随宗族组织的发达而出现的)。

将亲子冲突理论稍作扩展,可以让我们更好的理解家长制和部落老人政治:个人在家族树上所居层次(俗称辈份)越高,其个体利益和群体利益的重合度就越高,因而长辈总是比晚辈更多的代表群体利益,他们之间若能达成紧密合作,便有望维持群体和谐,并获得集体行动能力,而同时,因为长辈间亲缘更近,长期熟识的几率也更高,因而紧密合作也更容易达成。

父权和家长联盟为扩大父系群提供了组织手段,不过,若仅限于此,群体规模的扩张将十分有限,因为家长联盟的规模本身受限于邓巴数(还要减去每个支系的规模),若要继续扩张,要么让每位家长控制更多成员,要么让家长联盟发展出多个层级,无论哪种安排,高层联盟中的每位成员都将代表一个比扩展家庭更大的支系。

问题是:谁来代表这个支系?假如寿命足够长,一位曾祖父便可代表四世同堂的大家族(比扩展家庭多出一级),但活的曾祖父太少了;一种解决方案是选举,事实上,部落民主制确实存在于一些古代社会;不过,更自然的安排是让长支拥有优先权(说它“自然”是因为其优先权是自动产生的,无须为此精心安排程序机制),比如周代的宗法制,让长支(大宗)对幼支(小宗)拥有某些支配权,并作为族长代表包含二者的上一级支系。

于是就产生了一个三级宗族结构,理论上,这样的安排可以无限制的迭代,从而产生任意规模的宗族,而同时,每一层级的合作圈都限于几十人规模,因而每位家长或族长需要与之保持长期紧密合作关系的人数,也都限于邓巴数之下。

但实际上,组织能力总是受限于交通、通信和信息处理能力等技术性限制,还有更致命的是,委托代理关系和逐级控制关系的不可靠性,随着层级增加,上层族长越来越无法代表下层支系的利益,也越来越难以对后者施加控制,经验表明,具有某种集体行动能力的多级宗族组织,规模上限大约几千,最多上万。

在古代中国,每当蛮族大规模入侵、中原动荡、王朝崩溃、帝国权力瓦解之际,宗族组织便兴旺起来,聚族自保历来是人们应对乱世的最自然反应,古典时代以来的第一轮宗族运动,便兴起于东晋衣冠南渡之时;如果说第一轮运动主要限于士族大家的话,南宋开始的第二轮运动则吸引了所有阶层的兴趣,家族成员无论贫富贵贱都被编入族谱。

和聚居村落的结构布局一样,宗族组织的紧密程度和集体行动能力同样显著相关于所处环境的安全性,华南农耕拓殖前线,或者国家权力因交通不便而难以覆盖的地方,宗族组织便趋于发达和紧密;人类学家林耀华描述的福建义序黄氏宗族,血缘纽带历二十多代六百多年而不断,到1930年代已发展到15个房支,每房又分若干支系,各有祠堂,从核心家庭到宗族,共达七个组织层级,总人口近万。

类似规模的宗族在华南比比皆是,在宗族之间时而发生的大型械斗中,双方常能组织起上千人的参战队伍,可见其规模之大,行动能力之强;华南许多宗族部分的从福建迁入江西,又从江西迁入湖南,但许多迁出支系与留在原地的支系之间仍能保持定期联系。

共同祖先记忆、父权、家长制、族长会议、大型宗族组织,这些由扩大父系群的种种努力所发展出的文化元素,不仅为定居社会的最初大型化创造了组织基础,也为此后的国家起源提供了部分制度准备,父权和族长权,是早期国家创建者所倚赖的诸多政治权力来源之一。

当然,父系结构的扩展只是社会大型化的多条线索之一,要建立起数十上百万人的大型社会,还有很长的路要走,还要等待其他许多方面的文化进化,在后面的文章里,我会继续追寻人类文明的这段旅程。

(本系列文章首发于“大象公会”,纸媒转载请先征得公会同意。)

超越邓巴数#2:扩张的动力

辉格

2015年9月14日

自从人类过上定居生活之后,便开始组织起规模越来越大的社会,这一趋势如此普遍的存在于各大文明中,以至给人一种印象:社会向大型化发展似乎是不可避免的;实际上并非如此,正如我在上一篇文章里所提到的,在定居之前的漫长历史(至少占整个智人历史的19/20)中,人类社会的规模始终处于邓巴数限制之下。

社会的大型化趋势不仅表现在不同群体间结成的政治实体日益扩张和复杂化——从几十人的游团,几百上千人的部落,几万人的酋邦,到数十上百万人的王国——,也表现在生活在同一定居点的单一社区的规模越来越庞大。

在大约一万年前,文明的黎明时分,文明摇篮新月沃地诞生了第一批有着永久性建筑的城市,据认为是史上最古老城市的杰里科(Jericho),拥有一两千居民;从大约六千年前开始,另一个文明摇篮乌克兰出现了一批拥有一万多居民的更大城市,其中包括印欧人祖先所建立的塔连基(Talianki)。

约一千年后,青铜时代的苏美尔人在两河地区建立的一系列城邦,人口更达到了四五万;到铁器时代,出现了新巴比伦这样人口过十万的大城市,随后数百年,欧亚多个文明中心进入了被哲学家卡尔·雅斯培(Karl Jaspers)称为“轴心时代”(Axial Age)的繁荣期,地中海世界、印度和中国都涌现了一批和巴比伦规模相当的城市。

城市的下一轮扩张伴随着地域辽阔的帝国的崛起,从迦太基、亚历山大到罗马,这些都市的规模和繁荣背后,是整个帝国的疆域和权力,而作为首个人口过百万的城市,罗马(more...)

超越邓巴数#1:规模局限的含义

辉格

2015年9月8日

人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)提出过一个著名理论,大意是说,每个人与之维持持久关系的熟人,数量最多不超过200,通常只有100多;所谓熟人,不仅是指你认识这个人(对此常存在误解),更是指你记住了和他的交往历史,以及他和你认识的其他人之间的关系;这一数量限制,后来被称为邓巴数(Dunbar’s number)。

在邓巴看来,造成这一限制的,是人类认知能力的局限:尽管一百多看起来不是很大的数字,但两两关系的数量却可以非常庞大,而且随着人数增长,关系数量将指数式的膨胀,所以尽管我们的大脑已经比黑猩猩大了三四倍,也很难处理更庞大的关系网络和交往历史了;况且,社会关系只是我们面临的诸多认知任务之一,虽然对人类来说它是非常重要的一类。

受制于这样的认知局限,人类不得不以两种截然不同的方式对待他人:对熟知者,我们会把他当作有血有肉的特殊个体对待,会关注他的喜好和秉性,揣摩他的动机和意图,并以此决定如何与他交往和相处;相反,对半生不熟者或陌生人,我们会简单的做类型化处理:归类、贴标签,凭借刻板印象迅速决定如何相待。

用计算主义的话说,人类认知系统中处理社会关系的模块,有着两套相互独立的算法,用于处理熟识关系的那套,会为每个交往对象单独建模,据此预测其行为,而另一套则只对每种关系类型建模,具体运用时,将个体对象作类型识别后套入其中一个模型,便得出判断。

果若如此,我们就容易理解某些社会心理现象了:比如许多人持有种族偏见,但这种偏见常常并不妨碍他拥有该种族的朋友;再如,当一个人进入文化迥异(more...)

订阅

订阅